Zusammenstellung ausgewählter Bilder zum Merkur, die um weiterführenden Links mit der Möglichkeit des Downloads ergänzt wurden.

-

Globales Mosaik in Echtfarbe aus Entfernungen von 12.800 bis 16.700 km

Die Weitwinkelkamera (WAC) von MESSENGER, Teil des Mercury Dual Imaging System (MDIS), ist mit 11 Schmalband-Farbfiltern ausgestattet. Als sich die Sonde nach ihrer größten Annäherung am 14. Januar 2008 von Merkur entfernte, nahm die WAC ein 3x3-Mosaik auf, das einen Teil des Planeten abdeckte, den die Sonde zuvor nicht gesehen hatte. Das hier gezeigte Farbbild wurde durch die Kombination der Mosaike erstellt, die durch die WAC-Filter aufgenommen wurden, die Licht mit einer Wellenlänge von 1000 Nanometern (Infrarot), 700 Nanometern (Rot) und 430 Nanometern (Violett) durchlassen. Diese drei Bilder wurden jeweils in den roten, grünen und blauen Kanal gelegt, um die hier vorgestellte Visualisierung zu erstellen. Das menschliche Auge ist nur für den Wellenlängenbereich von etwa 400 bis 700 Nanometern empfindlich. Durch die Erstellung eines Falschfarbenbildes auf diese Weise werden Farbunterschiede auf der Oberfläche des Merkurs hervorgehoben, die in Schwarz-Weiß-Bildern (einfarbig) nicht zu sehen sind.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Merkur, zwei Krater mit dunklen Rändern und partieller "Halo" aus dunklem Material in direkter Umgebung

Während des Vorbeiflugs von MESSENGER an Merkur hat die Telekamera (Narrow Angle Camera, NAC) des Mercury Dual Imaging System (MDIS) am 14. Januar 2008 diese Aufnahme gemacht. Zwei der größeren Krater auf diesem Bild scheinen verdunkelte Kraterränder und teilweise "Halos" aus dunklem Material zu haben, die die Krater unmittelbar umgeben. Beide Krater scheinen fast vollständige Ränder und terrassenförmig angelegte Innenwände zu haben, was darauf hindeutet, dass sie sich später gebildet haben als die anderen nahe gelegenen, flacheren Krater ähnlicher Größe. Es gibt zwei mögliche Erklärungen für ihre dunklen Halos: (1) Dunkleres Material unter der Oberfläche könnte bei den Explosionen der Asteroiden- oder Kometeneinschläge, die die Krater verursacht haben, ausgehoben worden sein. (2) Große Kraterexplosionen können einen Teil des felsigen Oberflächenmaterials, das an den Explosionen beteiligt war, geschmolzen haben, wobei so genannte "Einschlagschmelzen" über die Oberfläche verteilt wurden; dieses geschmolzene Gestein ist oft dunkler (geringere Albedo) als das Zielmaterial vor dem Einschlag. In jedem Fall deutet die Assoziation des dunklen Materials mit relativ neu entstandenen Kratern darauf hin, dass die Prozesse, die das Oberflächenmaterial des Merkurs allmählich homogenisieren, noch keine Zeit hatten, den Kontrast dieser dunklen Halos zu verringern. Der Krater mit dem dazugehörigen dunklen Material im unteren linken Teil dieses Bildes hat einen Durchmesser von etwa 100 km (60 Meilen) und der Krater mit Flecken aus dunklem Material im oberen rechten Teil hat einen Durchmesser von etwa 70 km (40 Meilen). Diese dunklen Halo-Krater, die sich in der Nähe des Merkur-Südpols befinden, sind auch auf dem zuvor veröffentlichten Falschfarbenbild zu sehen, das aus drei Bildern der Wide Angle Camera (WAC) erstellt wurde (siehe PIA10398).

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

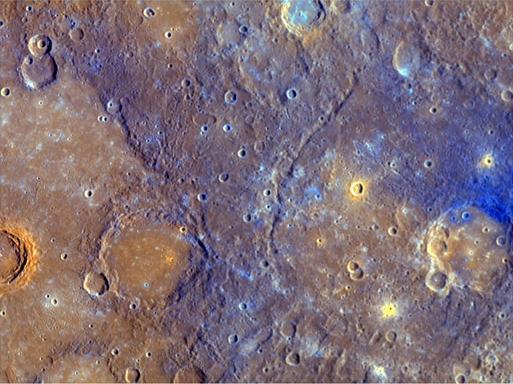

Merkur, Caloris-Becken in Falschfarben

Dieses Falschfarbenbild von Merkur, das kürzlich in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, zeigt das große Caloris-Einschlagbecken (siehe PIA10383), das auf diesem Bild als großes, kreisförmiges, orangefarbenes Merkmal in der Mitte des Bildes zu sehen ist. Der Kontrast zwischen den Farben des Bodens des Caloris-Beckens und denen der umliegenden Ebenen zeigt, dass die Zusammensetzung der Merkuroberfläche variabel ist. Viele weitere geologische Merkmale mit faszinierenden Farbsignaturen sind auf diesem Bild zu erkennen. Die leuchtend orangefarbenen Flecken direkt am Rand des Caloris-Beckens markieren vermutlich vulkanische Merkmale, wie den Vulkan, der auf diesem zuvor veröffentlichten Bild der Narrow Angle Camera (NAC) zu sehen ist (siehe PIA10942). Die Mitglieder des MESSENGER-Wissenschaftsteams untersuchen diese regionalen Farbvariationen im Detail, um die verschiedenen mineralischen Zusammensetzungen der Merkuroberfläche zu bestimmen und die geologischen Prozesse zu verstehen, die auf sie eingewirkt haben. Die Bilder, die durch die 11 verschiedenen WAC-Farbfilter aufgenommen wurden, wurden zur Erstellung dieses Falschfarbenbildes verwendet. Die 11 verschiedenen Farbbilder wurden mit statistischen Methoden verglichen und kontrastiert, um subtile Farbunterschiede auf der Merkuroberfläche zu isolieren und hervorzuheben.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Arizona State University/Carnegie Institution of Washington. Image reproduced courtesy of Science/AAAS.

-

Radial verlaufende Gräben von Pantheon Fossae im Caloris-Becken

"Die Spinne" hat jetzt einen offiziellen Namen: Pantheon Fossae. Wie erstmals auf der NASA-Pressekonferenz am 30. Januar vorgestellt (siehe PIA10397), hat das Mercury Dual Imaging System (MDIS) beim Vorbeiflug von MESSENGER am Merkur am 14. Januar 2008 Bilder von einem faszinierenden und bisher unbekannten Merkmal auf der Oberfläche des Merkurs aufgenommen. In der Nähe des Zentrums des Caloris-Beckens wurde eine Reihe von Trögen (von Geologen Graben genannt) beobachtet, die sich in einem Muster nach außen hin ausbreiten, wie es noch nie zuvor auf Merkur gesehen wurde. Das Wissenschaftsteam gab dieser einzigartigen Erscheinung den Spitznamen "die Spinne". Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat kürzlich den offiziellen Namen Pantheon Fossae genehmigt, wie in der MESSENGER-Pressemitteilung von letzter Woche beschrieben.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Großer Doppelringkrater

Diese Szene wurde von der Narrow Angle Camera (NAC) von MESSENGER auf dem Mercury Dual Imaging System (MDIS) während des Vorbeiflugs der Raumsonde am Merkur am 14. Januar 2008 aufgenommen. Bei diesem Bild beleuchtet die Sonne die Szene von oben und Norden ist links.

Der äußere Durchmesser des großen Doppelringkraters in der Mitte des Bildes beträgt etwa 260 km. Der Krater scheint mit glattem, flachen Material gefüllt zu sein, das möglicherweise vulkanischer Natur ist. Mehrere Ketten kleinerer Sekundärkrater sind ebenfalls zu sehen, die sich vom Doppelringkrater radial nach außen erstrecken. Doppel- oder Mehrfachringe bilden sich in Kratern mit sehr großem Durchmesser, die oft als Einschlagbecken bezeichnet werden. Auf Merkur beginnen sich Doppelringbecken zu bilden, wenn der Kraterdurchmesser etwa 200 km übersteigt; bei einem solchen Anfangsdurchmesser sind die inneren Ringe typischerweise niedrig, teilweise oder ununterbrochen. Der Übergangsdurchmesser, bei dem Krater beginnen, Ringe zu bilden, ist nicht auf allen Körpern gleich. Obwohl er in erster Linie von der Oberflächengravitation des Planeten oder Mondes abhängt, kann der Übergangsdurchmesser auch wichtige Informationen über die physikalischen Eigenschaften der Oberflächenmaterialien liefern. Die Untersuchung von Einschlagskratern wie diesem in den mehr als 1200 Bildern, die von diesem Vorbeiflug zurückkamen, wird Aufschluss über die physikalischen Eigenschaften der Merkuroberfläche und ihre geologische Geschichte geben.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Vulkan am Rand des Caloris-Beckens aus 10.500 km Entfernung

Wie in der Ausgabe des Magazins Science vom 4. Juli 2008 berichtet, wurden auf Bildern, die während des ersten Merkurvorbeiflugs von MESSENGER aufgenommen wurden, Vulkane auf der Oberfläche des Merkurs entdeckt. Dieses Bild zeigt das größte Merkmal, das als Vulkan identifiziert wurde, in der oberen Mitte des Bildes. Der Vulkan hat eine zentrale nierenförmige Vertiefung, die der Schlot ist, und eine breite glatte Kuppel, die den Schlot umgibt. Der Vulkan befindet sich direkt innerhalb des Randes des Caloris-Einschlagbeckens. Der Rand des Beckens ist mit Hügeln und Bergen gekennzeichnet, wie auf diesem Bild zu sehen ist. Die Rolle des Vulkanismus in der Geschichte des Merkurs war zuvor umstritten, aber die Entdeckung der ersten identifizierten Vulkane auf der Oberfläche des Merkurs durch MESSENGER zeigt, dass der Vulkanismus in der fernen Vergangenheit auf dem innersten Planeten aktiv war.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Doppelringkrater Vivaldi bei Sonnenaufgang

Einer der dramatischsten Krater, den MESSENGER bei seinem ersten Vorbeiflug am Merkur im vergangenen Januar gesehen hat, war Vivaldi (siehe PIA10175). Der Krater befand sich genau am Tag-Nacht-Terminator und versank in der Dunkelheit, als Merkur sich langsam drehte. Vor zwei Tagen machte MESSENGER seinen zweiten Vorbeiflug am innersten Planeten und nahm erneut einen Blick auf Vivaldi auf, dieses Mal bei Sonnenaufgang. Lange Schatten ziehen sich über den Boden dieses Merkmals, das trotz seines Durchmessers von 213 Kilometern (133 Meilen) eigentlich als "kleines" Doppelringbecken gilt. Die schwache Beleuchtung durch die Sonne hebt auch die Bergrücken, Täler und Kraterketten hervor, die sich strahlenförmig von Vivaldi ausbreiten.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Merkur, vier globale Ansichten in verschiedenen Verarbeitungen

Da die WAC in der Lage ist, Bilder durch 11 Schmalband-Farbfilter aufzunehmen, stellt sich natürlich die Frage, wie der Merkur in "echten" Farben aussieht, wie sie das menschliche Auge sehen würde. Die Erstellung einer solchen natürlichen Farbansicht ist jedoch nicht so einfach, wie es vielleicht scheint. Hier sind vier Bilder von Merkur abgebildet. Das Bild oben links ist das zuvor veröffentlichte monochrome Graustufenbild mit einem WAC-Filter (430 Nanometer) (siehe PIA11245); die übrigen drei Bilder sind dreifarbige Kompositbilder, die durch die Platzierung derselben drei WAC-Filterbilder mit Spitzenempfindlichkeiten bei 480, 560 und 630 Nanometern im blauen, grünen bzw. roten Kanal erzeugt wurden. Die Unterschiede zwischen den Farbdarstellungen resultieren daraus, wie die Helligkeit und der Kontrast jedes einzelnen WAC-Filterbildes angepasst wurden, bevor es zu einem Farbbild kombiniert wurde. In der Ansicht oben rechts wurden alle drei Filterbilder mit denselben Helligkeits- und Kontrasteinstellungen gestreckt. Im Bild unten links wurden die Helligkeit und der Kontrast jedes der drei Filterbilder unabhängig von den anderen bestimmt. In der rechten unteren Version wurden die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen, die in der rechten oberen Version verwendet wurden, leicht angepasst, so dass jedes der drei Filterbilder einen ähnlichen Bereich von Helligkeits- und Kontrastwerten umfasst. .

Welche Farbdarstellung ist also "richtig" für Merkur? Die Antwort darauf hängt tatsächlich vom Auge des Betrachters ab. Jeder Mensch sieht Farben anders. Das menschliche Auge hat eine Reihe von Empfindlichkeiten, die von Mensch zu Mensch variieren und zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der "wahren" Farbe führen. Außerdem sind die drei MDIS-Filterbänder schmal, und Licht mit Wellenlängen zwischen ihren Spitzenwerten wird im Gegensatz zum menschlichen Auge nicht erkannt. Im Allgemeinen zeigt die Oberfläche des Merkurs bei dem für das menschliche Auge sichtbaren Licht nur sehr subtile Farbunterschiede, wie in den drei Bildern hier zu sehen ist. Wenn jedoch Bilder von allen 11 WAC-Filtern statistisch verglichen und kontrastiert werden, können diese subtilen Farbvariationen stark verstärkt werden, was zu extrem farbenfrohen Darstellungen der Merkuroberfläche führt, wie zum Beispiel in einem hochauflösenden Bild des Kraters Thākur(siehe PIA11365).

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Zwei globale Ansichten des Merkur in Echt- und Falschfarben

Das Mercury Dual Imaging System (MDIS) verfügt über 11 Schmalband-Spektralfilter, die Wellenlängen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich (400 bis 1050 nm) abdecken. Die spezifischen Farben der Filter wurden ausgewählt, um häufige Mineralien unterscheiden zu können. Drei Farbbilder (480 nm, 560 nm, 630 nm) wurden kombiniert, um eine Annäherung an die wahre Farbe des Merkurs zu erhalten, wie sie das menschliche Auge sehen könnte (links). Aus dieser Darstellung von Merkur geht hervor, dass die Farbunterschiede auf der Oberfläche gering sind. Statistische Methoden, die alle 11 Filter im sichtbaren und nahen Infrarot nutzen, heben subtile Farbunterschiede hervor (rechts) und helfen Geologen bei der Kartierung von Regionen mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Was verraten uns die übertriebenen Farben über Merkur? Die Art der Farbgrenzen, Farbtrends und Helligkeitswerte helfen den Geologen von MESSENGER, die einzelnen Regionen (oder "Einheiten") auf der Oberfläche zu verstehen. Aus den Farbbildern allein ist es nicht möglich, die Mineralien, aus denen die Gesteine der einzelnen Einheiten bestehen, eindeutig zu bestimmen. Während der kurzen Vorbeiflüge haben die anderen Instrumente von MESSENGER, die für die Zusammensetzung empfindlich sind, nicht die nötige Zeit, um ein adäquates Signal aufzubauen oder ein großes Gebiet abzudecken, so dass nur die Kameras von MESSENGER in der Lage waren, umfassende Messungen durchzuführen. Sobald sich MESSENGER in der Nähe von Merkur befindet, wird das gesamte Instrumentarium von MESSENGER auf die neu entdeckten Farbeinheiten angewendet werden, um deren Geheimnisse zu entschlüsseln.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Gebiet mit Krater Rudaki in hoher Auflösung bei 4° S und 310° O, farbverstärkt

Nachdem sich MESSENGER dem Merkur am nächsten genähert hatte und nur noch 200 Kilometer über der Oberfläche flog, nahm MDIS, sobald die sonnenbeschienene Seite des Merkurs vollständig im Blickfeld war, die hochauflösendsten Farbbilder auf, die je von Merkur gemacht wurden (500 Meter/Pixel). Dieser Bereich wurde auch von Mariner 10 gesehen, dessen zweifarbige Bilder mit geringerer Auflösung einen Hinweis auf die Vielfalt und Beschaffenheit der Regionen mit unterschiedlichen Farben und damit auch auf die Zusammensetzung des Merkurs gaben. Bei der Betrachtung mit hoher Auflösung und in verbesserter Farbe wird die Beziehung zwischen den relativ jungen glatten Ebenen auf der linken Seite und dem älteren, dunkelblauen Material auf der rechten Seite deutlich. Die jüngeren, glatten Ebenen bedecken die unteren Teile der raueren, bereits existierenden Topographie und füllen ältere Krater auf, wie den 120 Kilometer (75 Meilen) großen Krater Rudaki links unten in der Mitte (siehe PIA11400). Dunkles, relativ blaues Material wurde aus dem Krater mit einem Durchmesser von 105 Kilometern (65 Meilen) auf der rechten Seite des Bildes ausgeworfen und bedeckt ältere glatte Ebenen. Ein relativ junger, kleiner Krater hat sich dann durch dieses blaue Material gegraben und die darunter liegenden glatten Ebenen freigelegt. Diese Szene ist auf 4° Süd, 310° Ost zentriert und wird durch ein weißes Rechteck auf der erweiterten farbigen äquatorialen Ansicht der Seite des Merkurs umrissen, die während des zweiten Merkurvorbeiflugs von MESSENGER aufgenommen wurde (siehe PIA11411).

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Merkur, Krater Rudaki in Echtfarbe und farbverstärkt

Letzte Woche haben Mitglieder des MESSENGER-Teams die Ergebnisse von vier Artikeln, die in der 1. Mai-Ausgabe des Magazins Science veröffentlicht wurden, auf einer NASA-Telekonferenz für die Medien vorgestellt. Die hier gezeigten Farbansichten der Ebenen in der Nähe des Kraters Rudaki waren nur eine der Grafiken, die auf dieser Telekonferenz vorgestellt wurden. Das linke Bild wurde durch die Kombination von WAC-Bildern aus drei Schmalband-Farbfiltern erstellt, um die Farbe des Merkurs so anzunähern, wie sie vom menschlichen Auge gesehen werden würde. Für das rechte Bild wurde eine statistische Analyse aller 11 WAC-Filter verwendet, um subtile Farbunterschiede auf der Oberfläche hervorzuheben, wie dies bereits bei vielen früheren Veröffentlichungen der Fall war, z.B. bei denen, die sich auf den Thākur-Krater und das Caloris-Becken konzentrierten.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Krater Praxiteles, Kombination von hoher Auflösung und Farbe, farbverstärkt

Die hochauflösenden Bilder von MESSENGER, die während des zweiten Merkurvorbeiflugs der Mission aufgenommen wurden, haben eine Reihe von unregelmäßig geformten Vertiefungen auf dem Boden des Kraters Praxiteles enthüllt. Diese Vertiefungen sind faszinierende Hinweise auf mögliche frühere vulkanische Aktivitäten in diesem Krater.

Das hier gezeigte Bild ähnelt einem Bild, das kürzlich in der Ausgabe vom 1. Mai der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde. Dieses Bild wurde erstellt, indem zunächst die höchstauflösenden NAC-Bilder von Praxiteles zu einem Mosaik zusammengefügt wurden, um eine vollständige Abdeckung des Kraters zu erhalten. Unabhängig davon wurde ein erweitertes Farbbild von Praxiteles erstellt, indem Bilder von allen 11 WAC-Schmalband-Farbfiltern verwendet wurden. Die WAC-Bilder liefern wichtige Farbinformationen, aber die WAC-Auflösung ist deutlich geringer als die der mosaikartig angeordneten NAC-Bilder. Daher wurde eine leicht transparente Version des WAC-Farbbildes über das hochauflösende NAC-Mosaik gelegt und so die hier gezeigte hochauflösende Farbansicht des Kraters Praxiteles erzeugt. Diese überlagerte Farbansicht hilft, die Farbmerkmale mit den morphologischen Oberflächenmerkmalen in Verbindung zu bringen. Die Tatsache, dass die unregelmäßig geformten Vertiefungen auf dem Boden von Praxiteles mit leuchtend orangefarbenen und gelben Farbmerkmalen in Verbindung stehen, ist ein Hinweis darauf, dass die Vertiefungen mit der vergangenen vulkanischen Aktivität in diesem Bereich des Merkurs in Verbindung stehen könnten.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Smithsonian Institution/Carnegie Institution of Washington

-

Markante Böschung durch einen Krater, kartenprojiziert

Die Steilwand, die diesen Krater durchschneidet, wurde aufgenommen, als MESSENGER sich dem Planeten während des zweiten Merkurvorbeiflugs der Mission näherte. Das vollständige NAC-Bild, das von MDIS aufgenommen wurde, ist in einer früheren Veröffentlichung (PIA11772) zu sehen, während das hier gezeigte Bild eine neu projizierte Ansicht ist. Vergleichen Sie die beiden Bilder, um die Unterschiede zu sehen.

Mit Hilfe sehr genauer Kenntnisse über den Zeitpunkt der Aufnahme des Bildes und die Position der Raumsonde zu diesem Zeitpunkt kann das Originalbild auf einen Globus des Merkur abgebildet werden. Einmal auf einen Merkur-Globus abgebildet, kann dieser Globus auf viele verschiedene Arten betrachtet werden, einschließlich Reprojektionen, die flache Karten der Merkuroberfläche erstellen, wie in dieser globalen Karte von Merkur (PIA11403) zu sehen. Das hier gezeigte reprojizierte Bild stammt von einer einfachen zylindrischen Kartenprojektion. Kartenprojektionen werden benötigt, um die Ausdehnung von Merkmalen auf der Oberfläche genau zu messen. Anhand dieser Reprojektion wurde zum Beispiel festgestellt, dass diese Steilwand etwa 1 Kilometer hoch und über 160 Kilometer lang ist. Mitglieder des MESSENGER-Wissenschaftsteams haben kürzlich ein ähnliches Bild wie diese Reprojektion in der Zeitschrift Science veröffentlicht.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Einschlagbecken mit Doppelringstruktur und einem Durchmesser von etwa 260 km

Dieses unbenannte Einschlagbecken wurde gestern während des dritten Vorbeiflugs von MESSENGER am Merkur zum ersten Mal gesehen. Der äußere Durchmesser des Beckens beträgt etwa 260 Kilometer. Dieses Becken weist eine Doppelringstruktur auf, wie sie für Becken mit einem Durchmesser von mehr als 200 Kilometern üblich ist. Der Boden des Beckens besteht aus glattem Flachlandmaterial. Auf dem Boden des Beckens sind konzentrische Tröge zu sehen, die durch die Ausdehnung der Oberfläche entstanden sind, ähnlich wie im Raditladi-Becken. Solche Tröge sind auf Merkur selten, und die Entdeckung solcher Merkmale in diesem neu aufgenommenen Becken ist für die Mitglieder des MESSENGER-Wissenschaftsteams von großem Interesse. Es sind auch Kraterketten zu sehen, die während der Auswurfsbildung entstanden sind und von dem Becken ausgehen.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Inneres des Kraters Sander mit flachen unregelmäßigen hellen Vertiefungen in hoher Auflösung

Diese hochauflösende, gezielte Aufnahme des Kraters Sander zeigt, dass die hellen Teile des Bodens aus einer großen Anzahl flacher, unregelmäßiger Vertiefungen ("Mulden") bestehen, die der Oberfläche ein geätztes Aussehen verleihen.

Dieses Bild von Sander hat eine etwa 10-mal bessere Pixelauflösung als das Bild, das während des ersten Merkurvorbeiflugs von MESSSENGER aufgenommen wurde.

Bild: Courtesy of AAAS/Science

-

Teil der glatten nördlichen Ebenen in Farbe

Das Röntgenspektrometer (XRS) auf MESSENGER sammelt Informationen über die Zusammensetzung von relativ großen Regionen auf der Merkuroberfläche, und starke Signale werden nur zu Zeiten hoher Sonnenaktivität empfangen. Die blau umrandete Region in diesem Weitwinkelkamera-Mosaik zeigt die Region, die für das XRS während einer Sonneneruption am 16. April 2011 sichtbar war. Die XRS-Daten deuten darauf hin, dass das Gebiet aus Basaltgestein besteht, der gleichen Art von vulkanischem Gestein, aus dem auch die Mare auf dem Mond bestehen. Diese Region ist Teil der riesigen, hochreflektierenden nördlichen Ebenen, die etwa 6% der Merkuroberfläche bedecken. Die 1000-, 750- und 430-nm-Bänder der Weitwinkelkamera werden jeweils in Rot, Grün und Blau angezeigt.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Zwei globale Mosaike nach dem ersten Merkurtag in schwarzweiß und Farbe

Nach seinem ersten Merkur-Sonnentag (176 Erdtage) in der Umlaufbahn hat MESSENGER zwei seiner wichtigsten globalen Abbildungskampagnen fast abgeschlossen: eine monochrome Karte mit 250 m/Pixel und eine achtfarbige Farbkarte mit 1 km/Pixel. Abgesehen von kleinen Lücken, die im Laufe des nächsten Sonnentages geschlossen werden, bieten diese globalen Karten nun einheitliche Lichtbedingungen, die ideal sind, um die Form der Oberflächenmerkmale des Merkurs sowie die Farb- und Zusammensetzungsvariationen auf dem Planeten zu beurteilen. Die hier gezeigten orthografischen Ansichten, zentriert auf 75° östlicher Länge, sind jeweils Mosaike aus Tausenden von Einzelbildern. Rechts sehen Sie die Bilder, die durch die Filter der Weitwinkelkamera bei 1000, 750 und 430 nm Wellenlänge aufgenommen wurden, jeweils in Rot, Grün und Blau.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Hell umrandete Mulden an den Zentralbergen des Kraters Eminescu

Die Zentralberge des Kraters Eminescu sind hier in hoher Auflösung zu sehen und zeigen eine beeindruckende Ansammlung von Mulden. Einige dieser Mulden haben sich zu größeren Formationen zusammengeschlossen. Norden ist auf diesem Bild unten.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Mehrere Krater, die in ihrer Anordung einer Micky Maus ähneln

Diese Szene befindet sich nordwestlich des kürzlich benannten Kraters Magritte im Süden des Merkurs. Das Bild ist nicht kartenprojiziert; der größere Krater befindet sich tatsächlich nördlich der beiden kleineren Krater. Die Schatten helfen, die auffällige "Micky Maus"-Ähnlichkeit zu definieren, die durch die Ansammlung von Kratern im Laufe der langen geologischen Geschichte des Merkurs entstanden ist.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Krater Degas am Planetenrand bei 35,98° N und 231,2° O

Obwohl in dieser Farbansicht des Merkurrandes viele Krater zu sehen sind, fällt Degas auf. Der Krater Degas befindet sich in der Nähe der Bildmitte und hebt sich durch die charakteristische blaue Farbe des schwach reflektierenden Materials von der Umgebung und den benachbarten Kratern ab. Sehen Sie sich diese zuvor im Internet veröffentlichten Bilder an, um Degas in hoher Auflösung mit der Narrow Angle Camera (NAC) oder in hochauflösender Farbe mit der WAC zu sehen.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Komplexer Krater Bartok bei 28,34° S und 225,3° O

Diese NAC-Aufnahme bietet uns einen hervorragenden Blick auf den komplexen Krater Bartok. Einige seiner markantesten Merkmale sind die Bereiche mit hellem Material sowie die zentralen Spitzen und terrassenförmigen Wände. Diese Merkmale in Verbindung mit der Tatsache, dass die Auswurfdecke von Bartok einen Großteil der Umgebung zu bedecken scheint, deuten darauf hin, dass Bartok jünger ist als der größte Teil des umliegenden Geländes (aber älter als die beiden kleinen Krater links und rechts davon, da sie auf die Auswurfdecke bzw. den Rand des Kraters fallen).

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Perspektivischer Blick über den Norden mit farbkodierter Höhe bei 280° O

Dieses Bild zeigt eine perspektivische Ansicht, die in Richtung Norden des Merkurs blickt und nach der topografischen Höhe der Oberfläche eingefärbt ist. Die violetten Farben sind die niedrigsten und die weißen sind die höchsten Gebiete. Wie in dieser früheren Veröffentlichung gezeigt, beträgt der gesamte dynamische Bereich der auf Merkur gemessenen Höhenvariationen etwa 10 km. Die Krater Rubens und Monteverdi, mit Durchmessern von 159 km bzw. 134 km, befinden sich in der Mitte dieser Ansicht. Die ausgedehnten nördlichen Ebenen des Merkurs, die sich in diesem Bild über den oberen Rand des Planeten erstrecken, haben eine geringere Höhe im Vergleich zur benachbarten Oberfläche.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Kleiner Krater mit zahlreichen Mulden, bei 41,24° N und 123,8° O

Dieser kleine Krater verfügt über eine Eigenschaft, die ihn zu einem Paradies für Mulden macht. Mulden bedecken große Bereiche des Kraterbodens, wie bei Tyagaraja zu sehen. Mulden befinden sich auch in der Nähe des Kraterrandes und auf dem Material, das die Kraterwand hinabstürzt.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Krater Bek mit blauen Strahlen, farbverstärkt, bei 21,31° N und 308,8° O

Die wunderschönen blauen Strahlen des Kraters Bek dominieren diese Szene und bedecken die nahe gelegenen Krater mit Fetzen von frischem Material. Der Krater Lermontov, der unten im Bild zu sehen ist, war vermutlich der Ort explosiver Vulkanausbrüche.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Globale Ansicht des Merkur in Falschfarben bei 140° O

Diese farbenfrohe Ansicht von Merkur wurde mit Hilfe von Bildern aus der farbigen Basiskarten-Kampagne während der Hauptmission von MESSENGER erstellt. Diese Farben sind nicht so, wie der Merkur für das menschliche Auge aussehen würde. Vielmehr unterstreichen die Farben die chemischen, mineralogischen und physikalischen Unterschiede zwischen den Gesteinen, aus denen die Oberfläche des Merkurs besteht.

Strahlen junger Krater, die sich radial von frischen Einschlagskratern erstrecken, erscheinen hellblau oder weiß. Mittel- und dunkelblaue Bereiche sind eine geologische Einheit der Merkurkruste, die als "schwach reflektierendes Material" bekannt ist und vermutlich reich an einem dunklen, undurchsichtigen Mineral ist. Hellbraune Gebiete sind Ebenen, die durch den Ausbruch von stark flüssigen Laven entstanden sind. Das riesige Caloris-Becken ist die große kreisförmige braune Fläche rechts oben in der Mitte des Bildes.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Schrägansicht auf die Oberfläche mit den Kratern Balzac, Phidias, Tyagaraja, Stevenson und Zeami bei 4,64° N und 210,5° O

Diese schräge Ansicht zeigt, von oben nach unten, die Krater Balzac, Phidias, Tyagaraja, Stevenson und Zeami. Während benannte Krater in weiten Teilen des Merkurs noch spärlich sind, wurde diese Region von Mariner 10 beobachtet, so dass genügend Zeit blieb, um Namen vorzuschlagen. Auf den Mariner 10-Bildern von Merkur wurden Krater wie Tyagaraja und Zeami als helle Bodenablagerungen beschrieben, aber die relativ geringe Auflösung, mit der sie aufgenommen wurden, erlaubte keine detailliertere Analyse. Heute wissen wir, dass Krater wie diese Mulden beherbergen.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Merkur, farbverstärkte globale Karte in einfacher zylindrischer Projektion

Diese farbenfrohe Ansicht von Merkur ähnelt derjenigen, die verwendet wurde, um einen Film von Merkur als sich drehende Weltkugel zu erstellen, sowie diesen beiden Einzelansichten (zentriert auf 140°O und 320°O) des innersten Planeten. Die erweiterte Farbansicht wird über die globale monochrome Basiskarte gelegt.

Die verbesserten Farben wurden durch die Verwendung von Bildern aus der Farbbasiskarten-Kampagne während der Hauptmission von MESSENGER erzeugt. Diese Farben sind nicht so, wie Merkur für das menschliche Auge aussehen würde. Vielmehr verstärken die Farben die chemischen, mineralogischen und physikalischen Unterschiede zwischen den Gesteinen, aus denen die Oberfläche von Merkur besteht. Diese spezielle Farbkombination platziert die zweite Hauptkomponente im roten Kanal, die erste Hauptkomponente im grünen Kanal und das Verhältnis der 430 nm/1000 nm Filter im blauen Kanal.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Ringbecken Scarlatti in Farbe bei 40,7° N und 258,9° O

Das Ringbecken Scarlatti ist in der Mitte dieses Bildes zu sehen. Während Scarlatti in vielerlei Hinsicht einen typischen Gipfelring aufweist, geht er im nordöstlichen Abschnitt in eine große (etwa 30 km) Grube über, die von hochreflektierendem Material umgeben ist. Diese Grube könnte der Ort früherer explosiver vulkanischer Aktivität sein.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Rand eines Kraters im Detail bei 54,58° N und 314,68° O

MESSENGER nahm dieses Bild auf, als die Raumsonde etwa 720 km über der Oberfläche schwebte. Die Wand eines Kraters mit einem Durchmesser von 45 km zeigt gut erhaltene Terrassen, die für komplexe Krater, die geologisch jung sind, typisch sind. Bedenken Sie jedoch, dass die letzten Milliarden Jahre als "relativ jung" angesehen werden können, wenn es um die Oberfläche des Merkurs geht!

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Mosaik des Caloris-Beckens bei 31,5° N und 162,7° O, farbverstärkt

Dieses Mosaik des Caloris-Beckens ist ein verbessertes Farbkomposit, das über ein monochromes Mosaik gelegt wurde, das in einem früheren Beitrag vorgestellt wurde. Das Farbmosaik besteht aus WAC-Bildern, die aufgenommen wurden, als sich sowohl die Raumsonde als auch die Sonne über dem Horizont befanden. Diese Bedingungen sind am besten geeignet, um Variationen der Albedo oder der Helligkeit zu erkennen. Das monochrome Mosaik besteht aus WAC- und NAC-Bildern, die bei nicht-vertikalem Sonnenstand (d.h. bei hohen Einfallswinkeln) und mit sichtbaren Schatten aufgenommen wurden, um die topografische Form der geologischen Merkmale deutlich zu erkennen. Die Kombination der beiden Datensätze ermöglicht die Korrelation von geologischen Merkmalen mit deren Farbeigenschaften. In Teilen der Szene sind Farbunterschiede von Bild zu Bild offensichtlich. Die laufenden Kalibrierungsbemühungen des MESSENGER-Teams zielen darauf ab, diese Unterschiede zu minimieren.

Das Caloris-Becken wurde von Laven überflutet, die in diesem Mosaik orange erscheinen. Die Krater nach der Überflutung haben Material unter der Oberfläche ausgegraben. Die größeren dieser Krater haben schwach reflektierendes Material (blau in diesem Mosaik) unter den Laven an der Oberfläche freigelegt, das wahrscheinlich einen Einblick in das ursprüngliche Material des Beckenbodens gibt. Die Analyse dieser Krater führt zu einer Schätzung der Dicke der vulkanischen Schicht: 2,5-3,5 km.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Helle Mulden im Westteil des Kraters Zeami bei 3,0° S und 211,8° O

Die Mulden des Merkurs gehören zu seinen markantesten - und ungewöhnlichsten - Oberflächenmerkmalen. Auf dieser atemberaubenden Ansicht sehen wir ein Feld von Vertiefungen im westlichen Teil des Bodens des Zeami-Einschlagbeckens. Auch im restlichen Inneren des Beckens gibt es viele Mulden, wobei im Norden und Nordosten des Beckens große Konzentrationen von mehreren Kilometern Durchmesser zu finden sind. Einzelne Vertiefungen können jedoch auch nur einige hundert Meter breit sein.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Krater Apollodorus umgeben von den Pantheon Fossae bei 39,1° N und 164,3° O

Eine der fesselndsten Ansichten, die während des ersten Merkurvorbeiflugs von MESSENGER aufgenommen wurde, war die des Kraters Apollodorus, der von den strahlenförmigen Gräben von Pantheon Fossae umgeben ist. Das Team gab dem kombinierten Merkmal den Spitznamen "die Spinne". Seitdem hat MESSENGER viele weitere beeindruckende Ansichten dieses einzigartigen Merkmals in der Nähe des Zentrums des Caloris-Beckens aufgenommen. Obwohl man annimmt, dass Apollodorus von Damaskus (der Namensgeber des Kraters) der Architekt des Pantheon in Rom (der Namensgeber der Fossae) war, geht man davon aus, dass der Krater Apollodorus in keinem Zusammenhang mit der Entstehung der Pantheon Fossae steht.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

-

Krater Duccio, geschnitten von Carnegie Rupes bei 57,1° N und 304,0° O, Perspektive mit farbkodierter Höhe

Dieses Bild bietet eine perspektivische Ansicht des mittleren Teils der Carnegie Rupes, einer großen tektonischen Landform, die den Duccio-Krater durchschneidet. Das Bild zeigt das vom MLA-Instrument gemessene Terrain (Variationen der Topographie) und die vom MDIS-Instrument kartierte Oberfläche. Das Bild wurde farbkodiert, um die Variationen in der Topographie hervorzuheben (rot = hoch stehendes Gelände, blau = tief liegendes Gelände). Tektonische Landformen wie die Carnegie Rupes bilden sich auf dem Merkur als Reaktion auf die Abkühlung im Inneren des Planeten, die zu einer allgemeinen Schrumpfung des Planeten führt. Zur Erstellung dieser Grafik wurden 48 einzelne MDIS-Bilder als Teil des Mosaiks verwendet.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington