Extrasolare Planeten

Die Frage, ob es bewohnte Welten außerhalb unserer Erde und unseres Sonnensystems gibt, haben sich wohl Menschen schon immer beim Anblick des nächtlichen Sternenhimmels gestellt. Aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man Methoden und empfindliche Instrumente entwickelt, um die Suche nach extrasolaren Planeten mit Aussicht auf Erfolg zu beginnen. 1995 wurde der erste Planet um einen sonnenähnlichen Stern außerhalb unseres Sonnensystems gefunden, eine Entdeckung, für die 2019 der Nobelpreis vergeben wurde.

Methoden

Die Methoden, extrasolare Planeten zu entdecken, sind zumeist indirekter Natur und basieren auf der Analyse des Lichts, das ein Stern aussendet und das durch die Anwesenheit eines Planeten verändert wird. Die Radialgeschwindigkeitsmethode nutzt den Sachverhalt, dass sich Stern und Planeten um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen. Die regelmäßige Bewegung des Sterns kann aus seinen Spektrallinien abgeleitet werden: Bewegt sich der Stern auf den Beobachter zu, ist das Licht blauverschoben. Bewegt sich der Stern vom Beobachter weg, wird die Wellenlänge vergrößert, das Licht ist rotverschoben.

Suche mit Teleskopen und Raumsonden

Die Suche nach extrasolaren Planeten begann mit erdgebundenen Teleskopen. Der erste extrasolare Planet im Sternbild Pegasus wurde durch die Beobachtungen mit einem Teleskop in Südfrankreich entdeckt. Aber selbst die besten Teleskope sind in ihrem Einsatz durch den Tag- und Nachtrhythmus, durch Mondphasen und schlechtes Wetter beschränkt.

Wann ist ein Exoplanet habitabel?

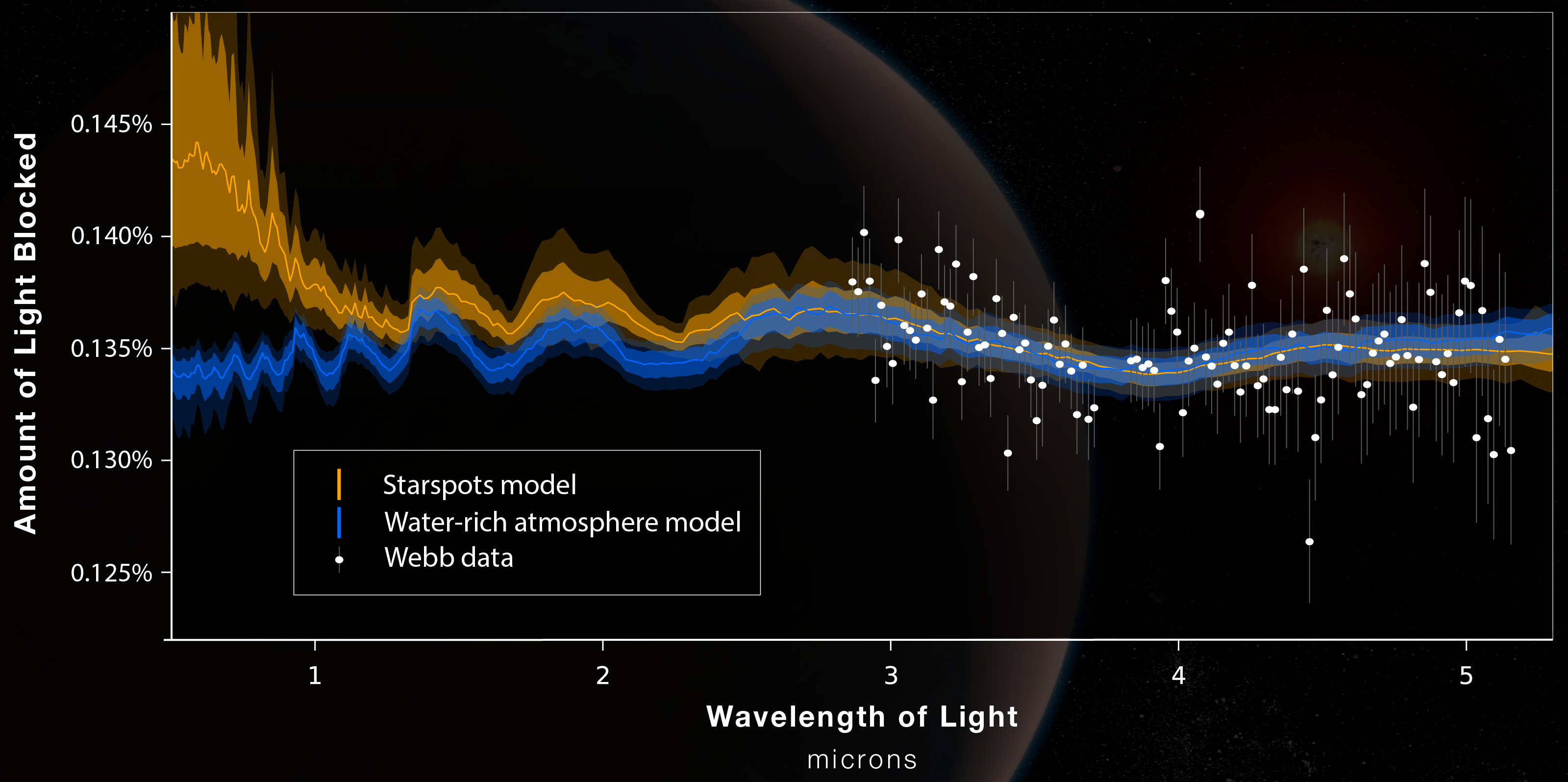

Ob ein Planet lebensfreundlich oder habitabel ist, hängt eng mit der ihn umgebenden Atmosphäre zusammen. Leben, wie wir es kennen, benötigt eine schützende Lufthülle. Aber wie findet man heraus, ob ein Planet eine Atmosphäre hat und wie sie zusammengesetzt ist? Gibt es Moleküle, Biomarker, die auf Leben hindeuten?

In Zahlen

Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Daten zu den Exoplaneten (Stand 22. Januar 2025).