Zusammenstellung ausgewählter Bilder zu den Saturnmonden, die um weiterführenden Links mit der Möglichkeit des Downloads ergänzt wurden.

-

Drei globale Ansichten Titans von verschiedenen Vorbeiflüge im Infrarot

Die drei hier gezeigten Mosaike wurden aus den Daten des Cassini Visual and Infrared Mapping Spectrometer zusammengestellt, die während der letzten drei Vorbeiflüge an Titan am 28. Oktober 2005 (linkes Bild), 26. Dezember 2005 (mittleres Bild) und 15. Januar 2006 (rechtes Bild) aufgenommen wurden.

Diese Falschfarbenbilder wurden aus Aufnahmen mit den folgenden Wellenlängen erstellt: 1,6 Mikrometer (blau), 2,01 (grün) und 5 Mikrometer (rot).

Die Beobachtungsgeometrie des Vorbeiflugs im Dezember liegt ungefähr auf der dem Vorbeiflug im Oktober und Januar gegenüberliegenden Hemisphäre von Titan. Es gibt mehrere wichtige Merkmale, die auf den Bildern zu sehen sind. Erstens war das südpolare Wolkensystem während des Vorbeiflugs im Dezember sehr hell, während es bei den Vorbeiflügen im Oktober und Januar kaum zu sehen war, was darauf hindeutet, dass die Atmosphäre über dem Südpol von Titan sehr dynamisch ist.

Auf dem Mosaik vom Dezember (Mitte) ist eine nordpolare Haube zu sehen, die bei 5 Mikrometern hell ist. Ihre Zusammensetzung ist unbekannt. Die Nordpolhaube ist in den Daten vom Oktober (linkes Bild) und Januar (rechtes Bild) kaum zu sehen. Auf den Bildern vom Oktober und Dezember ist direkt südlich des Äquators Tui Regio zu sehen, eine Region, die den Spitznamen "Chevron" trägt. Diese Region ist bei 5 Mikrometern sehr hell und gehört zu den hellsten Merkmalen auf Titan bei dieser Wellenlänge. Man nimmt an, dass es sich bei Tui Regio um eine Oberflächenablagerung handelt, die wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs ist und aus Wasser und/oder Kohlendioxid besteht, das aus dem Dampf gefroren ist. Die Vorbeiflugdaten vom Dezember zeigen, dass die westlichen Ränder von Tui Regio einen komplexen, strömungsähnlichen Charakter aufweisen, der mit eruptiven Phänomenen übereinstimmt.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

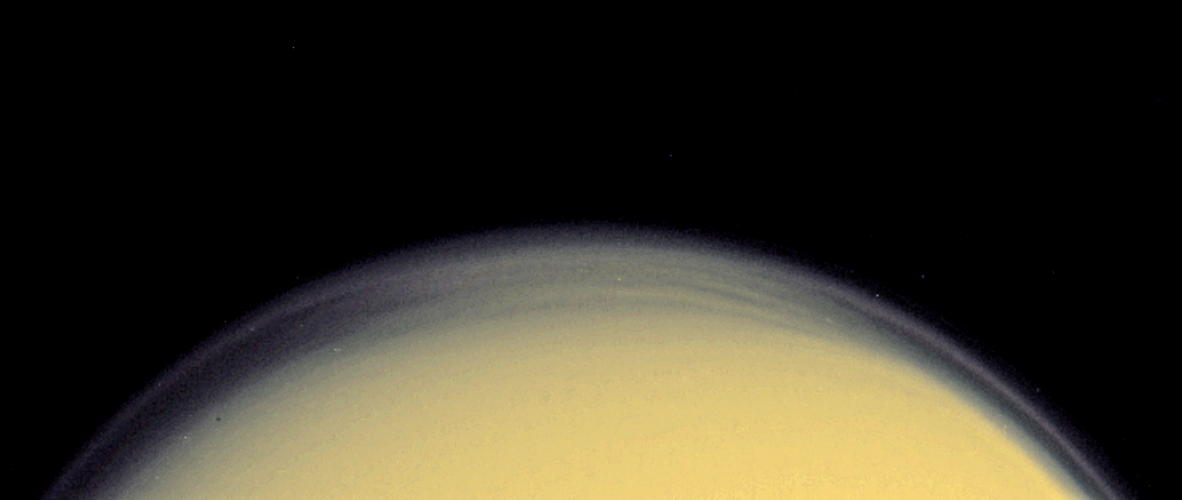

Titan, hoher Dunst und feine Wolkenstrukturen über dem nördlichen Terminator

Auf dieser Nahaufnahme, ddie am 24. Oktober 2004 aufgenommen wurde, als sich die Raumsonde Cassini ihrer ersten nahen Begegnung mit Titan näherte, sind eine globale abgelöste Dunstschicht und einzelne wolkenähnliche Strukturen hoch über dem nördlichen Terminator (Tag-Nacht-Grenze) des Titan zu sehen. Dieses Bild ist eine kolorierte Version eines ultravioletten Bildes, das am 25. Oktober 2004 veröffentlicht wurde. Der Dunst wurde mit Farben versehen, die den natürlichen Farben sehr nahe kommen. Die Ansicht wurde auch geschärft, um die Strukturen in den einzelnen Merkmalen hervorzuheben.

Das Bild wurde aus einer Entfernung von etwa 1 Million Kilometern mit einem nahen Ultraviolettfilter aufgenommen, der empfindlich auf Streuung durch kleine Partikel reagiert. Die Sonne beleuchtet zu dieser Zeit bevorzugt die südliche Hemisphäre; die Nordpolregion liegt im Dunkeln. Die bekannte globale, abgelöste Dunstschicht, die sich Hunderte von Kilometern über der Oberfläche von Titan befindet, wird durch photochemische Reaktionen erzeugt und ist als dünner Ring aus hellem Material um den gesamten Planeten sichtbar. Am nördlichen Rand des Bildes in hohen Breitengraden sind zusätzliche Streifen sichtbar, die durch Partikel verursacht werden, die hoch genug sind, um von der Sonne beleuchtet zu werden, obwohl die Oberfläche direkt darunter im Dunkeln liegt. Diese Streifen können einfach durch eine Welle verursacht werden, die sich durch den abgelösten Dunst ausbreitet, oder sie können ein Hinweis auf zusätzliche regionale Dunst- oder Wolkenschichten sein, die in anderen Breitengraden nicht vorhanden sind.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

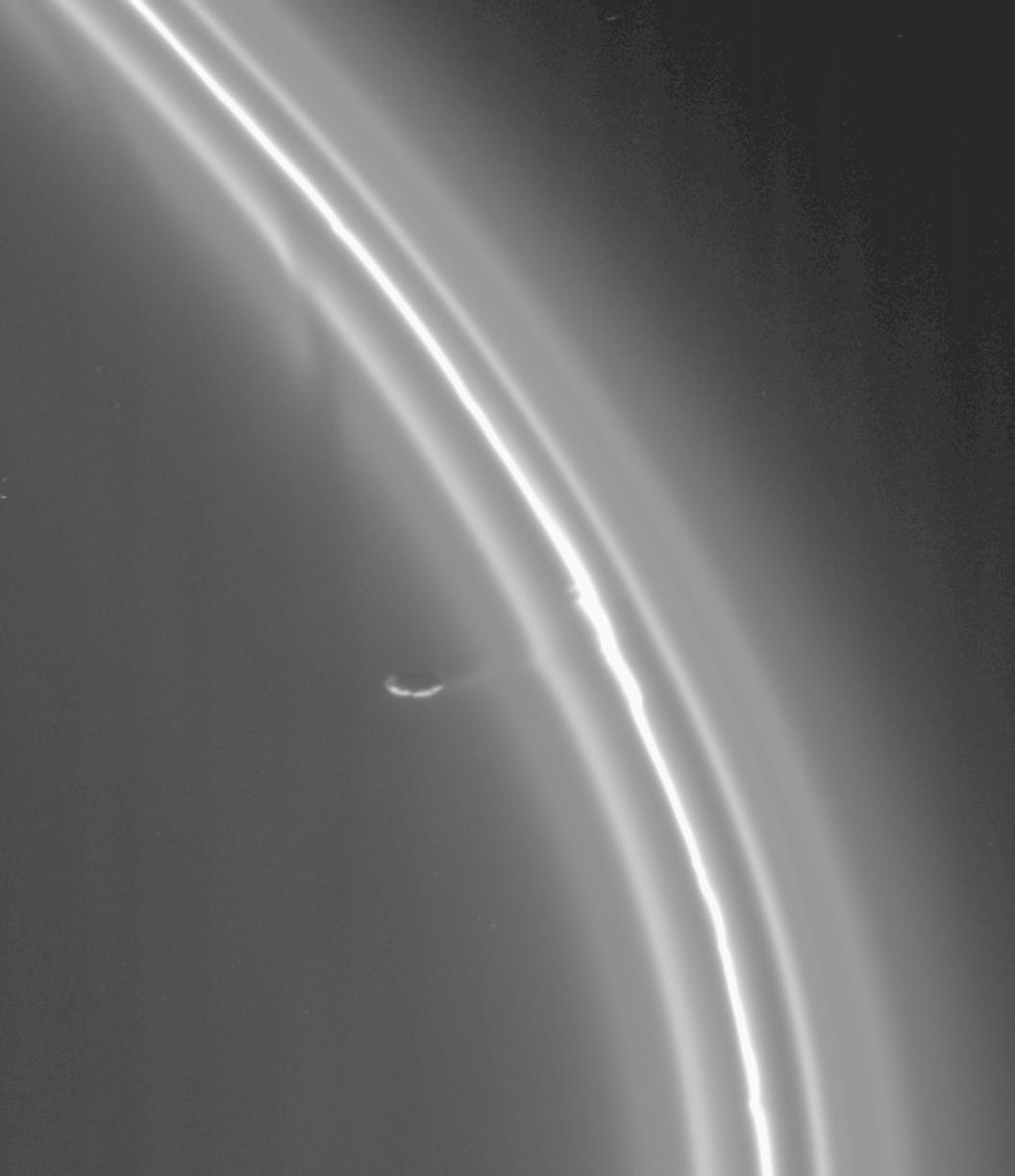

Prometheus und Saturns F-Ring in hoher Auflösung aus 782.000 km Entfernung

Nach der ersten Saturnumrundung zoomte Cassini an die Ringe heran, um diesen wundervollen Blick auf den schäfermond Prometheus (102 Kilometer Durchmesser) zu erhaschen, der seinen Einfluss auf den mehrsträngigen und geknickten F-Ring ausübt.

In dieser Nahaufnahme ist der F-Ring in fünf separate Stränge aufgeteilt. Hier ist der kartoffelförmige Prometheus zu sehen, der durch einen schwachen Materialstrang mit den Ringen verbunden ist. Die Wissenschaftler sind sich nicht sicher, wie Prometheus hier mit dem F-Ring interagiert, aber sie spekulieren, dass der Mond durch seine Gravitation Material vom Ring wegzieht. Die Ringe sind an mehreren anderen Stellen gestört. An einigen Stellen sind Diskontinuitäten oder "Knicke" in den Ringen zu sehen, an anderen Stellen sind Lücken in den diffusen inneren Strängen zu erkennen. Alle diese Merkmale scheinen auf den Einfluss von Prometheus zurückzuführen zu sein.

Das Bild wurde am 29. Oktober 2004 mit der Telekamera im sichtbaren Licht aufgenommen, in einer Entfernung von etwa 782.000 Kilometern von Prometheus und bei einem Phasenwinkel von 147 Grad zwischen Sonne und Raumsonde. Der Bildmaßstab beträgt 4,7 Kilometer pro Pixel. Das Bild wurde um den Faktor zwei vergrößert und der Kontrast wurde verstärkt, um die Sichtbarkeit zu verbessern.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

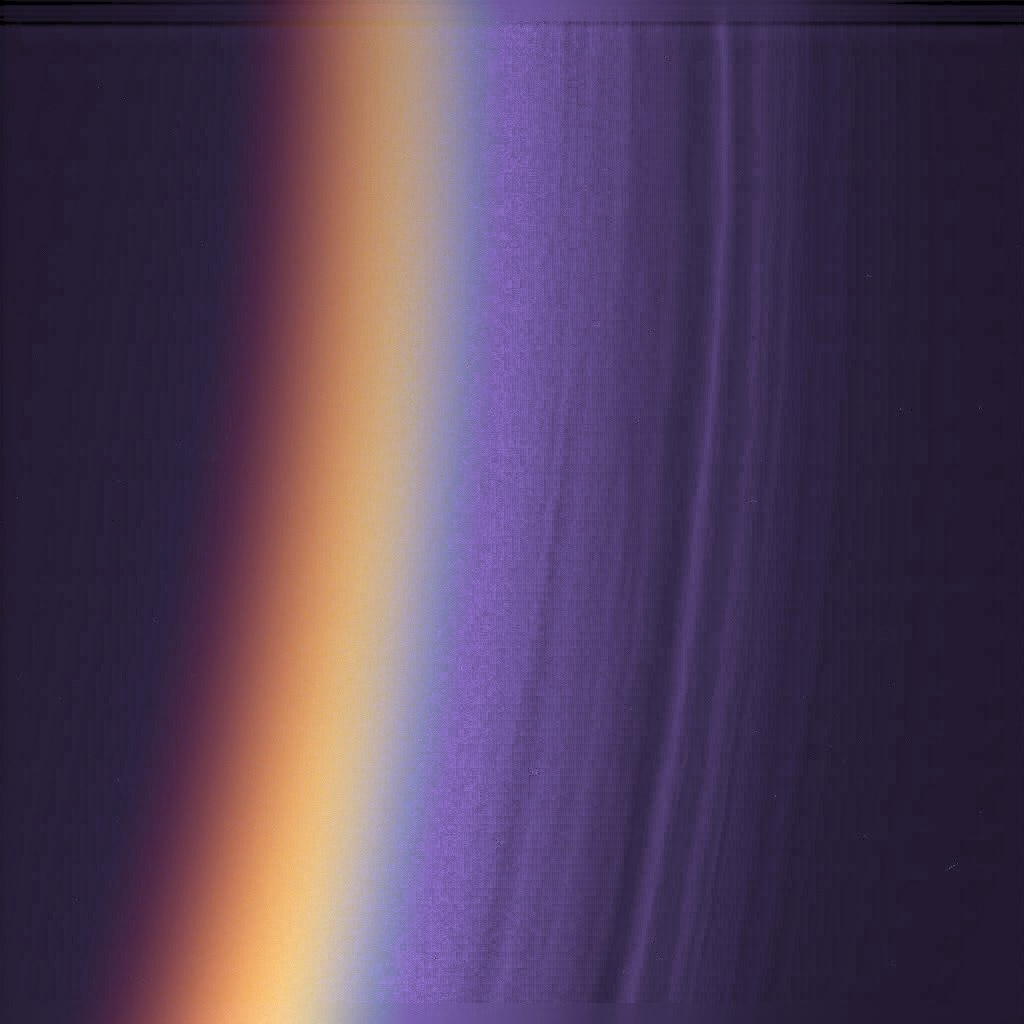

Titan, Rand des Mondes und obere Atmosphäre mit verschiedenen Dunstschichten im Ultraviolett

Cassini-Daten führen zu der Erkenntnis, dass die obere Atmosphäre des Titan aus einer überraschenden Anzahl von Dunstschichten besteht, wie dieses ultraviolette Bild des nächtlichen Randes des Titans zeigt, das so eingefärbt wurde, dass es wie Echtfarbe aussieht. Die vielen feinen Dunstschichten erstrecken sich mehrere hundert Kilometer über die Oberfläche. Obwohl es sich um eine Ansicht der Nachtseite handelt, bei der nur eine dünne Sichel direktes Sonnenlicht empfängt, sind die Dunstschichten durch das in der Atmosphäre gestreute Licht hell.

Das Bild wurde mit der Telekamera der Raumsonde Cassini aufgenommen. Auf diesem Bild sind etwa 12 verschiedene Dunstschichten zu sehen, mit einem Maßstab von 0,7 Kilometern pro Pixel. Der hier gezeigte Rand befindet sich bei etwa 10 Grad südlicher Breite in der Äquatorialregion.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Iapetus, hochauflösende Detailaufnahme eines gigantischen Erdrutsches in der Cassini Regio

Auf diesem Bild von Cassini ist ein spektakulärer Erdrutsch in der dunklen Region der Oberfläche von Iapetus zu sehen, die als Cassini Regio bekannt ist. Iapetus ist einer der Monde des Saturn.

Das Material des Erdrutsches scheint von einer 15 Kilometer hohen Steilwand herabgestürzt zu sein, die den Rand eines 600 Kilometer langen Einschlagbeckens bildet. Die unverfestigten Trümmer des Erdrutsches erstrecken sich über die Hälfte eines auffälligen Einschlagskraters mit flachem Boden und einem Durchmesser von 120 Kilometern, der direkt innerhalb der Kante des Beckens liegt.

Erdrutsche sind ein häufiges geologisches Phänomen auf vielen Planeten, auch auf der Erde und dem Mars. Das Erscheinungsbild dieses Erdrutsches auf einem Eissatelliten mit schwach ausgeprägter Kraterlandschaft erinnert an Erdrutsche, die während der Galileo-Mission der NASA auf dem jovianischen Satelliten Callisto beobachtet wurden. Die Tatsache, dass sich der Erdrutsch auf Iapetus viele Kilometer von der Beckenkante entfernt hat, könnte darauf hindeuten, dass das Oberflächenmaterial sehr feinkörnig ist und vielleicht durch mechanische Kräfte aufgeschüttelt wurde, die es den Erdrutschtrümmern ermöglichten, über größere Entfernungen zu fließen.

In dieser Ansicht befindet sich Norden auf der linken Seite des Bildes und die Sonneneinstrahlung erfolgt vom unteren Bildrand aus. Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 31. Dezember 2004 in einer Entfernung von etwa 123.400 Kilometern von Iapetus und bei einem Phasenwinkel zwischen Sonne und Raumsonde von 78 Grad aufgenommen. Die Auflösung des Originalbildes betrug 740 Meter pro Pixel. Das Bild wurde kontrastverstärkt und um den Faktor zwei vergrößert, um die Sichtbarkeit zu verbessern.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Titan, drei globale Ansichten: Echtfarbenkomposit, im nahen Infrarot und Falschfarbenkomposit

Diese drei Ansichten des Titans von der Raumsonde Cassini veranschaulichen, wie unterschiedlich ein und derselbe Ort in verschiedenen Wellenlängen des Lichts aussehen kann. Die Kameras von Cassini verfügen über zahlreiche Filter, die Merkmale über und unter dem Mantel der Titanatmosphäre sichtbar machen.

Das erste Bild, ein natürliches Farbkomposit, ist eine Kombination von Bildern, die durch drei Filter aufgenommen wurden, die für rotes, grünes und violettes Licht empfindlich sind. Es zeigt ungefähr, wie Titan für das menschliche Auge aussehen würde: eine dunstige orangefarbene Kugel, die von einem dünnen, bläulichen Dunst umgeben ist. Die orange Farbe ist auf die Kohlenwasserstoffpartikel zurückzuführen, die den atmosphärischen Dunst von Titan ausmachen. Dieser Dunst war für die Planetenforscher nach den Begegnungen mit der Voyager-Mission der NASA in den Jahren 1980-81 besonders frustrierend. Glücklicherweise ist Cassini in der Lage, den Schleier des Titans im Infrarotbereich zu durchdringen.

Die zweite, monochrome Ansicht zeigt, wie Titan bei 938 Nanometern aussieht, einer Wellenlänge im nahen Infrarot, die es Cassini ermöglicht, durch die dunstige Atmosphäre bis hinunter zur Oberfläche zu sehen. Die Ansicht wurde durch die Kombination von drei separaten Bildern erstellt, die mit diesem Filter aufgenommen wurden, um die Sichtbarkeit der Oberflächenmerkmale zu verbessern. Die Helligkeitsunterschiede auf der Oberfläche sind echte Unterschiede im Reflexionsvermögen der Materialien auf Titan.

Die dritte Ansicht, ein Falschfarbenkomposit, wurde durch die Kombination von zwei Infrarotbildern (aufgenommen bei 938 und 889 Nanometern) mit einem Bild im sichtbaren Licht (aufgenommen bei 420 Nanometern) erstellt. Grün stellt die Bereiche dar, in denen Cassini bis auf die Oberfläche sehen kann. Rot steht für Bereiche hoch in der Stratosphäre von Titan, wo atmosphärisches Methan das Sonnenlicht absorbiert. Blau entlang des äußeren Randes des Mondes steht für sichtbare violette Wellenlängen, bei denen die obere Atmosphäre und abgelöste Dunstschleier besser zu sehen sind.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Prometheus, Pandora und F-Ring aus 483.500 km bzw. 459.000 km Entfernung

Dieses spektakuläre Bild zeigt Prometheus (rechts) und Pandora (links), mit ihrem Schwarm eisiger Ringpartikel (dem F-Ring) zwischen ihnen. Pandora befindet sich außerhalb des Rings und hier näher an der Raumsonde. Jeder der Schäfermonde hat eine ungewöhnliche Form, mit einigen deutlich sichtbaren Kratern.

Die Wirkung von Prometheus (102 Kilometer Durchmesser) auf den F-Ring ist sichtbar, da er Material aus dem Ring zieht, wenn er auf seiner Umlaufbahn am weitesten von Saturn entfernt ist. Pandora hat einen Durchmesser von 84 Kilometern.

Das Bild wurde in polarisiertem grünem Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 29. Oktober 2005 aufgenommen, in einer Entfernung von etwa 459.000 Kilometern von Pandora und 483.500 Kilometern von Prometheus. Der Bildmaßstab beträgt 3 Kilometer pro Pixel auf Pandora und 3 Kilometer pro Pixel auf Prometheus. Die Ansicht wurde etwa ein Drittel Grad unterhalb der Ringebene aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Tethys, großes Einschlagbecken Odysseus mit mehreren kleinen Kratern im Inneren

Steil abfallende Klippen und hoch aufragende Berge kennzeichnen die gigantische Einschlagstruktur namens Odysseus auf dem Saturnmond Tethys. Das große Einschlagbecken liegt vor der Cassini-Raumsonde in einer der besten Ansichten, die bisher gewonnen wurden.

Im Inneren von Odysseus (450 Kilometer Durchmesser) sind zahlreiche kleine Krater zu sehen, die deutlich machen, dass es sich nicht um eine sehr junge Struktur handelt. Ein Vergleich der Kraterdichte zwischen dem Inneren von Odysseus und dem umliegenden Terrain sollte jedoch zeigen, ob das große Becken zumindest relativ jung ist.

Odysseus liegt auf der vorderen Hemisphäre von Tethys (1.071 Kilometer Durchmesser). Norden ist oben und um 18 Grad nach rechts gedreht.

Das Bild wurde in polarisiertem ultraviolettem Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 24. Dezember 2005 in einer Entfernung von etwa 196.000 Kilometern von Tethys und in einem Phasenwinkel von 85 Grad zwischen Sonne und Raumsonde aufgenommen. Die Auflösung des Originalbildes betrug 1 Kilometer pro Pixel. Das Bild wurde um den Faktor zwei vergrößert und der Kontrast verstärkt, um die Sichtbarkeit zu verbessern.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Hyperion, hochauflösende globale Ansicht aus 33.000 km Entfernung

Der von vielen Einschlägen geprägte Saturnmond Hyperion starrt der Raumsonde Cassini in diesem Mosaik aus sechs Bildern entgegen, das während der Annäherung der Raumsonde am 26. September 2005 aufgenommen wurde.

Diese Nahaufnahme zeigt einen Körper mit geringer Dichte, der über Äonen durch Einschläge zerstört wurde. Wissenschaftler glauben, dass das schwammige Aussehen von Hyperion durch ein Phänomen verursacht wird, das als thermische Erosion bezeichnet wird. Dabei werden dunkle Materialien, die sich auf den Kraterböden ansammeln, durch das Sonnenlicht erwärmt und schmelzen tiefer in die Oberfläche ein, so dass das umgebende Eis verdampfen kann. Mit 280 Kilometern Durchmesser ist Hyperion der größte bekannte unregelmäßig geformte Mond im Sonnensystem.

Sechs Bilder mit klaren Filtern wurden zu diesem Mosaik kombiniert. Die Bilder wurden von der Telekamera der Cassini-Raumsonde in einer mittleren Entfernung von etwa 33.000 Kilometern von Hyperion und in einem Phasenwinkel von 51 Grad zwischen Sonne und Hyperion-Raumsonde aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 197 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Mimas vor Saturn, globale Ansicht mit erkennbaren Strukturen im Ultraviolett

Diese erstaunliche perspektivische Ansicht zeigt den ramponierten Mimas vor dem dunstigen Rand des Saturns.

Diese Nahaufnahme zeigt, dass Mimas (397 Kilometer Durchmesser) im Laufe der Äonen von vielen Einschlägen stark geprägt wurde. Sein 130 Kilometer breiter Krater Herschel liegt in der Dunkelheit rechts.

Norden auf Mimas ist oben und um 19 Grad nach rechts gedreht.

Das Bild wurde am 21. März 2006 mit der STelekamera der Raumsonde Cassini aufgenommen. Dabei wurde ein Filter verwendet, der für Wellenlängen des ultravioletten Lichts im Bereich von 338 Nanometern empfindlich ist. Das Bild wurde in einer Entfernung von etwa 191.000 Kilometern von Mimas und in einem Phasenwinkel von 91 Grad zwischen Sonne und Raumsonde aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 1 Kilometer pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Iapetus, Detail des Übergangs zwischen heller und dunkler Hemisphäre

Dunkles Material bedeckt die Wände und Böden von Kratern in der surrealen, gefrorenen Einöde von Iapetus. Dieses Bild zeigt das Terrain in der Übergangsregion zwischen der dunklen vorderen und der hellen hinteren Hemisphäre des Mondes. Die Aufnahme entstand während Cassinis einzigem Nahvorbeiflug an dem zweifarbigen Saturnmond.

Das Bild wurde am 10. September 2007 mit der Telekamera der Raumsonde Cassini in einer Entfernung von etwa 6.030 Kilometern von Iapetus aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 36 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Iapetus, hochauflösende globale Ansicht der hellen Hemisphäre

Cassini fängt den ersten hochauflösenden Blick auf die helle hintere Hemisphäre des Saturnmondes Iapetus ein. Dieses Falschfarbenmosaik zeigt die gesamte Hemisphäre von Iapetus (1.468 Kilometer Durchmesser), die Cassini auf dem Hinflug im September 2007 bei der Begegnung mit dem zweifarbigen Mond gesehen hat. Der zentrale Längengrad der hinteren Hemisphäre liegt 24 Grad links von der Mitte des Mosaiks.

Hier ist auch die komplizierte Übergangsregion zwischen der dunklen vorderen und der hellen hinteren Hemisphäre zu sehen. Diese Region, die auf der rechten Seite des Bildes zu sehen ist, wurde in vielen der Bilder beobachtet, die Cassini während der Begegnung bei der größten Annäherung aufgenommen hat. Das auffälligste topografische Merkmal in der unteren Hälfte des Mosaiks, ist ein 450 Kilometer breites Einschlagbecken, eines von mindestens neun solcher großen Becken auf Iapetus. Tatsächlich überlappt das Becken ein älteres, ähnlich großes Einschlagbecken im Südosten.

Die Ansicht wurde mit derTelekamera der Raumsonde Cassini am 10. September 2007 in einer Entfernung von etwa 73.000 Kilometern von Iapetus aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Epimetheus, globale Ansicht der südlichen Hemisphäre

Der nahe Vorbeiflug der Raumsonde Cassini an Epimetheus im Dezember 2007 lieferte detaillierte Bilder der Südpolregion des Mondes.

Die Ansicht zeigt, was die Überreste eines großen Einschlagskraters sein könnten, der den größten Teil dieser Fläche bedeckt und der für die etwas abgeflachte Form des südlichen Teils von Epimetheus (116 Kilometer Durchmesser) verantwortlich sein könnte, die zuvor mit viel geringerer Auflösung gesehen wurde.

Das Bild zeigt auch zwei Geländetypen: dunklere, glattere Bereiche und helleres, etwas gelblicheres, zerklüftetes Gelände. Eine Interpretation dieses Bildes ist, dass sich das dunklere Material offensichtlich an Hängen hinunterbewegt und wahrscheinlich einen geringeren Eisanteil hat als das hellere Material, das eher wie "Grundgestein" aussieht. Nichtsdestotrotz ist das Material in beiden Terrains wahrscheinlich reich an Wassereis.

Die Bilder, die zur Erstellung dieser verbesserten Farbansicht verwendet wurden, wurden mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 3. Dezember 2007 aufgenommen. Die Aufnahmen wurden in einer Entfernung von etwa 37.400 Kilometern von Epimetheus und in einem Phasenwinkel von 65 Grad zwischen Sonne und Raumsonde gemacht. Der Bildmaßstab beträgt 224 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Rhea, globale Ansicht vor Saturn mit Ringsystem in Kantenstellung

Die Raumsonde Cassini blickt auf die mit Kratern besetzte, eisige Landschaft von Rhea mit der dunklen Linie der Saturnringe und der trüben Atmosphäre des Planeten im Hintergrund.

Rhea ist mit einem Durchmesser von 1.528 Kilometern der zweitgrößte Mond des Saturn.

Dieser Blick geht von weniger als einem Grad über der Ringebene auf die unbeleuchtete Seite der Ringe.

Bilder, die mit roten, grünen und blauen Spektralfiltern aufgenommen wurden, wurden zu dieser natürlichen Farbansicht kombiniert. Die Bilder wurden mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 17. Juli 2007 in einer Entfernung von etwa 1,2 Millionen Kilometern von Rhea aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 7 Kilometer pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Enceladus, Damascus Sulcus im Südpolgebiet

Dieses Bild ist das siebte Bild, das während Cassinis sehr nahem Vorbeiflug an Enceladus am 11. August 2008 aufgenommen wurde. Der Damascus Sulcus durchquert den oberen Teil des Bildes. Das Bild wurde mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 11. August 2008 in einer Entfernung von etwa 4.742 Kilometern über der Oberfläche von Enceladus aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt etwa 30 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

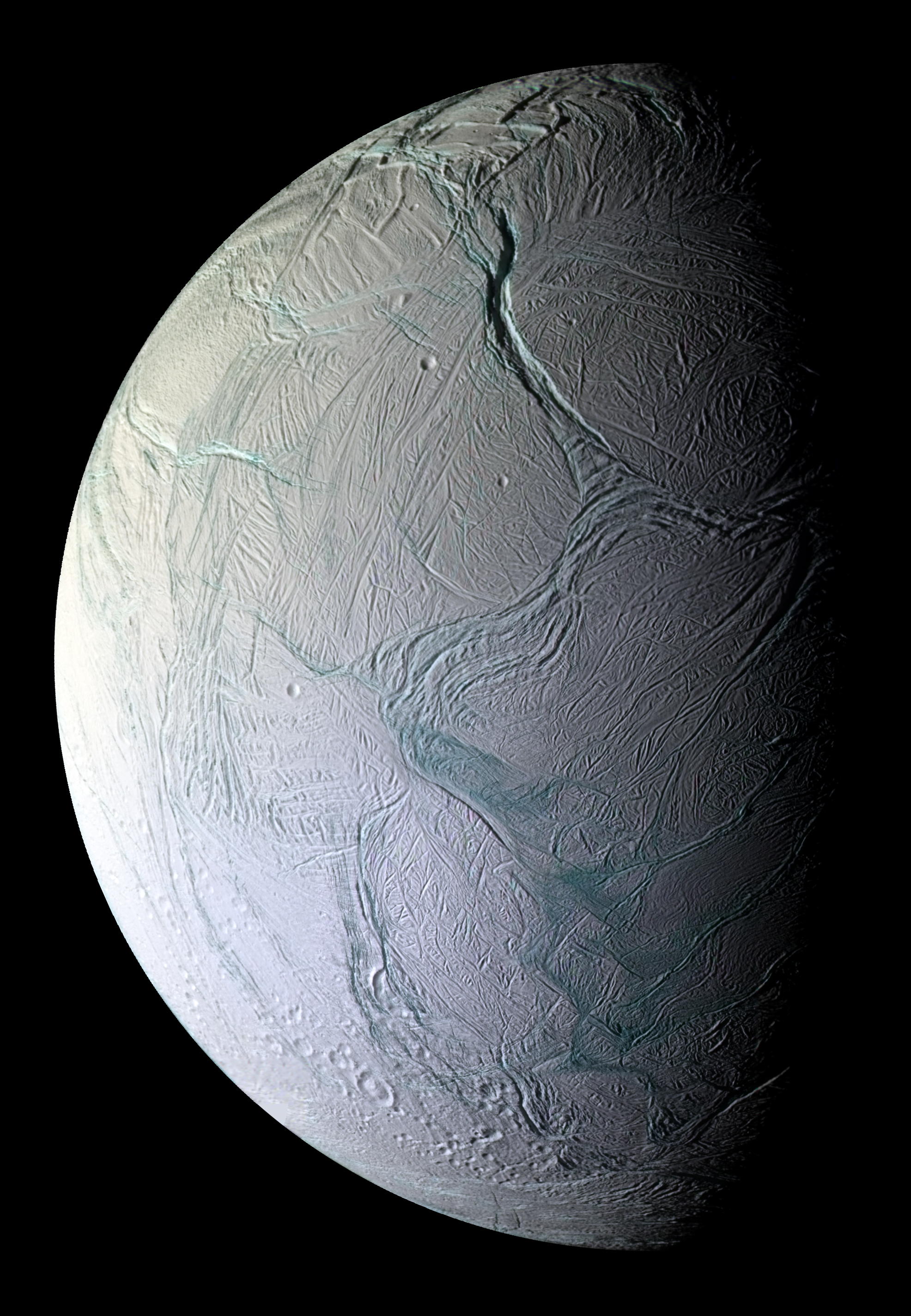

Enceladus, halbglobale Ansicht der südlichen Hemisphäre

Am 5. Oktober 2008, kurz nachdem sie sich der Oberfläche von Enceladus bis auf 25 Kilometer genähert hatte, nahm die NASA-Sonde Cassini dieses atemberaubende Mosaik auf, als die Sonde sich von diesem geologisch aktiven Saturnmond entfernte.

Krater und Kraterlandschaften sind in dieser Ansicht der südlichen Region der Saturn zugewandten Hemisphäre des Mondes selten. Stattdessen ist die Oberfläche voll von Brüchen, Falten und Graten – alles Kennzeichen einer bemerkenswerten tektonischen Aktivität für eine relativ kleine Welt. In dieser erweiterten Farbansicht sind die blau-grünen Regionen vermutlich mit größeren Körnern bedeckt als die weißen oder grauen.

Teile der Tigerstreifenfrakturen oder Sulci sind entlang des Terminators unten rechts zu sehen, umgeben von einem zirkumpolaren Gebirgsgürtel. Die berühmten Jets des Eismondes entspringen aus mindestens acht verschiedenen Quellregionen, die auf oder in der Nähe der Tigerstreifen liegen. In dieser Ansicht ist das auffälligste Merkmal jedoch Labtayt Sulci, die etwa einen Kilometer tiefe, nach Norden verlaufende Kluft, die sich direkt über der Mitte des Mosaiks befindet.

In der Nähe der Spitze sind die auffälligen Bergrücken Ebony und Cufa Dorsae. Bei diesem Mosaik handelt es sich um eine orthografische Projektion, die auf 64,49 Grad südlicher Breite und 283,87 westlicher Länge zentriert ist, und es hat einen Bildmaßstab von 196 Kilometern pro Pixel. Die ursprünglichen Bilder hatten eine Auflösung von 180 Metern bis 288 Metern pro Pixel und wurden in Entfernungen von 30.000 bis 48.000 Kilometern aufgenommen, als sich die Raumsonde von Enceladus entfernte. Das Bild wurde mit einem Phasenwinkel von 73 Grad zwischen Sonne und Raumsonde aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Titan als Sichel mit erkennbarer globaler hoher Dunstschicht im Ultraviolett

Der Saturnmond Titan weist eine losgelöste, hoch gelegene globale Dunstschicht auf, die in ultravioletten Ansichten wie dieser oft das auffälligste Merkmal ist.

Auf diesem Bild blickt Cassini auf den Nordpol von Titan. Obwohl diese Ansicht auf die vordere Hemisphäre des Mondes zentriert ist, befindet sich das beleuchtete Terrain, das hier zu sehen ist, größtenteils auf der gegenüberliegenden, hinteren Hemisphäre des Mondes.

Das Bild wurde am 19. Juni 2009 mit der Schmalwinkelkamera der Raumsonde Cassini aufgenommen. Dabei wurde ein Spektralfilter verwendet, der für Wellenlängen des ultravioletten Lichts im Bereich von 338 Nanometern empfindlich ist. Die Aufnahme wurde in einer Entfernung von etwa 1,3 Millionen Kilometern von Titan und bei einem Phasenwinkel von 141 Grad zwischen Sonne und Titan gemacht. Der Bildmaßstab beträgt 8 Kilometer pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Enceladus, Ansicht der Südpolregion als Sichel mit erkennbaren Jets

Dramatische große und kleine Wasserfahnen versprühen Wassereis und Dampf von vielen Stellen entlang der berühmten "Tigerstreifen" in der Nähe des Südpols des Saturnmondes Enceladus. Bei den Tigerstreifen handelt es sich um vier markante, etwa 135 Kilometer lange Risse, die das südpolare Terrain des Mondes durchziehen.

Dieses Mosaik aus zwei Bildern ist eine der am höchsten aufgelösten Aufnahmen, die Cassini während seiner Untersuchung des Geysirbeckens auf der Südhalbkugel des Saturnmondes Enceladus gemacht hat. Es zeigt deutlich die gekrümmte Anordnung der Geysire, die aus den Brüchen ausbrechen. Von links nach rechts handelt es sich bei den Brüchen um Alexandria, Kairo, Bagdad und Damaskus.

Als Ergebnis dieser Untersuchung wurden 101 Geysire entdeckt: 100 wurden auf einem der Tigerstreifen lokalisiert, und die dreidimensionalen Konfigurationen von 98 dieser Geysire wurden ebenfalls bestimmt. Der Ursprungsort des verbleibenden Geysirs konnte nicht endgültig bestimmt werden. Diese Ergebnisse, zusammen mit denen anderer Cassini-Instrumente, deuten nun stark darauf hin, dass die Geysire ihren Ursprung in dem Meer haben, von dem bekannt ist, dass es unter dem Eis desSüdpolgebiets existiert.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Iapetus, zwei Ansichten, die die extremen Helligkeitsunterschiede aufzeigen

Diese beiden globalen Bilder von Iapetus zeigen die extreme Helligkeitsdichotomie auf der Oberfläche dieses eigenartigen Saturnmondes. Das linke Bild zeigt die vordere Hemisphäre des Mondes und das rechte Bild die hintere Seite des Mondes. Während die Oberfläche der Vorderseite in niedrigen und mittleren Breiten fast so dunkel wie Holzkohle ist, sind weite Teile der Rückseite fast so hell wie Schnee. Das dunkle Terrain bedeckt etwa 40 Prozent der Oberfläche und wird Cassini Regio genannt. Die Namen des hellen Geländes sind Roncevaux Terra (Norden) und Saragossa Terra (Süden).

Auf beiden Hemisphären sind die dominierenden Landformen Einschlagskrater. Das größte bekannte, gut erhaltene Becken auf Iapetus, Turgis genannt, hat einen Durchmesser von etwa 580 Kilometern. Es liegt bei 17 Grad nördlicher Breite und 28 Grad westlicher Länge am östlichen Rand der dunklen Cassini-Region und ist auf der rechten Seite der linken Tafel zu sehen. Das markante Becken auf der südlichen Rückseite (unten links im rechten Bild) ist Engelier. Engelier befindet sich bei 41 Grad südlicher Breite und 265 Grad westlicher Länge und hat einen Durchmesser von etwa 504 Kilometern. Seine Entstehung hat etwa die Hälfte von Gerin, einem anderen großen Becken auf Iapetus, zerstört. Gerin befindet sich auf 46 Grad südlicher Breite und 233 Grad westlicher Länge und hat einen Durchmesser von etwa 445 Kilometern. Tortelosa Montes, ein Teil des riesigen äquatorialen Rückens, der am 25. Dezember 2004 auf Cassini-Bildern entdeckt wurde, ist im linken Bild als dünne Linie innerhalb von Cassini Regio und als hoher Vorsprung am westlichen Rand zu sehen. Er setzt sich auf der Rückseite fort (rechte Seite des rechten Panels), wo die hellen westlichen Flanken der Carcassone Montes als dominante helle Flecken am westlichen Rand von Cassini Regio erscheinen.

Der Norden von Iapetus ist in den Bildern ungefähr oben. Iapetus hat einen Durchmesser von 1471 Kilometern. Das rechte Bild zeigt ein Mosaik aus 60 verschiedenen Aufnahmen, die am 10. September 2007 aufgenommen wurden. Das linke Bild ist ein Farbkomposit aus drei Aufnahmen, die am 27. Dezember 2004 von Cassinis Telekamera durch Infrarot-, Grün- und Ultraviolett-Spektralfilter (jeweils bei 752, 568 und 338 Nanometern) gewonnen wurden. Das Bild wurde in einer Entfernung von etwa 717.000 Kilometern von Iapetus und in einem Phasenwinkel von 22 Grad zwischen Sonne und Raumschiff aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Saturnmond Mimas mit Krater Herschel

Relativ dunkle Regionen unter hellen Kraterwänden und Streifen an einigen der Wände sind in diesem Mosaik des Saturnmondes Mimas zu sehen, das aus Bildern der NASA-Raumsonde Cassini während ihres nächsten Vorbeiflugs an dem Mond erstellt wurde. Die Kraterböden und die Umgebung sind in dieser Ansicht etwa 20 Prozent dunkler als die steilen Kraterwände.

Die ursprüngliche Oberfläche von Mimas besteht, wie die der meisten anderen großen Saturnmonde ohne Atmosphäre, nicht aus reinem Eis, sondern enthält einige dunkle Verunreinigungen.

Cassini kam während seines Vorbeiflugs am 13. Februar 2010 bis auf etwa 9.500 Kilometer an Mimas heran. Dieses Mosaik wurde aus sieben Bildern erstellt, die an diesem Tag im sichtbaren Licht mit Cassinis Telekamera aufgenommen wurden. Ein achtes, niedriger aufgelöstes Bild vom selben Vorbeiflug, das mit der Weitwinkelkamera aufgenommen wurde, diente dazu, den rechten Teil des Mosaiks auszufüllen. Die Bilder wurden auf eine orthografische Kartenprojektion umprojiziert. Diese Ansicht blickt auf die Hemisphäre von Mimas, die in seiner Umlaufbahn um Saturn führt. Mimas hat einen Durchmesser von 396 Kilometern. Das Mosaik ist auf dem Gelände bei 5 Grad südlicher Breite und 85 Grad westlicher Länge zentriert. Norden ist oben. Diese Ansicht wurde in einer Entfernung von etwa 16.000 Kilometern von Mimas und in einem Phasenwinkel von 46 Grad aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 90 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Krater Herschel auf Mimas

Subtile Farbunterschiede auf dem Saturnmond Mimas sind in dieser Falschfarbenansicht des Kraters Herschel zu erkennen, die von der NASA-Raumsonde Cassini während ihres bislang letzten Vorbeiflugs an diesem Mond aufgenommen wurde.

Das Bild zeigt geländeabhängige Farbvariationen, insbesondere den Kontrast zwischen dem bläulichen Material im und um den 130 Kilometer breiten Herschel-Krater und dem Grünstich auf älterem, stärker verkratertem Gelände anderswo. Der Ursprung der Farbunterschiede ist noch nicht geklärt, könnte aber durch subtile Unterschiede in der Oberflächenzusammensetzung der beiden Terrains verursacht werden.

Der Herschel-Krater bedeckt den größten Teil des unteren Teils dieses Bildes. Um diese Falschfarbenansicht zu erstellen, wurden ultraviolette, grüne und infrarote Bilder zu einem einzigen Bild kombiniert, das die Farbunterschiede des Geländes auf dem Mond übertrieben darstellt. Diese Daten wurden mit einem hochauflösenden Bild kombiniert, das im sichtbaren Licht aufgenommen wurde, um die hochauflösenden Informationen aus dem Bild mit klarem Filter und die Farbinformationen aus den Bildern mit ultraviolettem, grünem und infrarotem Filter zu erhalten. Die natürliche Farbe von Mimas, die für das menschliche Auge sichtbar ist, kann eine einheitliche graue oder gelbe Farbe sein, aber dieses Mosaik wurde kontrastverstärkt und zeigt Unterschiede bei anderen Wellenlängen des Lichts.

Die Bilder wurden an diesem Tag mit der Cassini-Telekamera in einer Entfernung von etwa 16.000 Kilometern von Mimas aufgenommen. Die Bilder wurden auf eine orthografische Kartenprojektion umprojiziert. Ein Schwarz-Weiß-Bild, das mit der Weitwinkelkamera im sichtbaren Licht aufgenommen wurde, wird verwendet, um Teile des Mosaiks auszufüllen. Der Bildmaßstab beträgt 90 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Prometheus, hochauflösende globale Ansicht teilweise im Saturnschein

Wie Augen auf einer Kartoffel bedecken Krater die schwach beleuchtete Oberfläche des Mondes Prometheus in diesem hochauflösenden Bild vom Vorbeiflug der Raumsonde Cassini Anfang 2010.

Der Vorbeiflug am 27. Januar war die bisher genaueste Bildsequenz, die Cassini von diesem Mond gemacht hat. Dieser Blick richtet sich auf die hintere Hemisphäre von Prometheus (86 Kilometer Durchmesser). Norden auf Prometheus ist oben und um 8 Grad nach rechts gedreht.

Der Mond wird auf der rechten Seite vom Sonnenlicht und auf der linken Seite vom Saturnschein beleuchtet.

Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 27. Januar 2010 aufgenommen. Die Aufnahme entstand in einer Entfernung von etwa 34.000 Kilometern von Prometheus und bei einem Phasenwinkel von 126 Grad zwischen Sonne und Raumsonde bzw. zwischen Sonne und Raumsonde. Der Bildmaßstab beträgt 200 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Calypso, hochauflösende globale Ansicht

Die Begegnung der Raumsonde Cassini mit Calypso im Februar 2010 lieferte diese unglaublich detaillierte Ansicht dieses trojanischen Mondes.

Der unregelmäßig geformte Calypso ist einer von zwei trojanischen Monden des größeren Mondes Tethys. Calypso folgt Tethys in seiner Umlaufbahn um 60 Grad. Wie Telesto scheint auch Calypsos glatte Oberfläche nicht die Spuren intensiver Kraterbildung zu tragen, die die meisten anderen Saturnmonde aufweisen.

Dieser Blick richtet sich auf die vordere Hemisphäre von Calypso (21 Kilometer Durchmesser). Norden auf Calypso ist nach oben und 1 Grad nach links gedreht. Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Schmalwinkelkamera der Raumsonde Cassini am 13. Februar 2010 aufgenommen. Die Aufnahme wurde in einer Entfernung von etwa 21.000 Kilometern von Calypso und in einem Phasenwinkel von 75 Grad zwischen Sonne und Raumsonde gewonnen. Der Maßstab des Originalbildes betrug 128 Meter pro Pixel. Das Bild wurde um den Faktor zwei vergrößert und der Kontrast erhöht, um die Sichtbarkeit zu verbessern.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Saturnmond Rhea aus 30.000 km Entfernung

Die Cassini-Raumsonde blickt auf die verkraterten Ebenen der nachfolgenden Hemisphäre von Rhea.

Einige der Brüche des Mondes, die wie helle Linien aussehen, sind links im Bild zu sehen. Der Nordpol von Rhea ist nach oben gerichtet und um 3 Grad nach rechts gedreht. Der Mond hat einen Durchmesser von 1.528 Kilometern.

Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Weitwinkelkamera der Raumsonde Cassini am 21. November 2009 aufgenommen. Die Aufnahme entstand in einer Entfernung von etwa 30.000 Kilometern von Rhea und bei einem Phasenwinkel zwischen Sonne und Raumsonde von 27 Grad. Der Bildmaßstab beträgt 2 Kilometer pro Pixel.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Dione über dem Ringsystem in nahezu Kantenstellung unter Rheas Südpol

Die Cassini-Raumsonde blickt an der verkraterten Südpolregion des Saturnmondes Rhea vorbei, um den Mond Dione und die Ringe des Planeten in der Ferne zu erspähen.

Dieser Blick geht in Richtung des Südpols der Saturn gegenüberliegenden Seite von Rhea (1.528 Kilometer Durchmesser) und der Saturn zugewandten Seite von Dione (1.123 Kilometer Durchmesser). Norden ist bei den Monden oben.

Diese Ansicht blickt auf die nördliche, sonnenbeschienene Seite der Ringe von knapp über der Ringebene. Die Ringe, die näher an Cassini liegen als Dione, verdecken die Sicht auf den Süden von Dione.

Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 11. Januar 2011 aufgenommen. Die Aufnahme wurde in einer Entfernung von etwa 61.000 Kilometern von Rhea und mit einem Phasenwinkel von 15 Grad zwischen Sonne und Raumsonde gemacht. Die Aufnahme wurde in einer Entfernung von etwa 924.000 Kilometern von Dione und mit einem Phasenwinkel von 15 Grad zwischen Sonne und Dione-Raumsonde aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 358 Meter pro Pixel auf Rhea und 6 Kilometer pro Pixel auf Dione.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Rhea, Enceladus und Dione mit Ringsystem

Die Raumsonde Cassini beobachtet drei Monde des Saturn vor der dunklen Nachtseite des Planeten. Saturn befindet sich links im Bild, ist aber zu dunkel, um ihn zu sehen. Rhea (1.528 Kilometer Durchmesser) ist Cassini hier am nächsten und erscheint in der Mitte des Bildes am größten. Enceladus (504 Kilometer Durchmesser) befindet sich rechts von Rhea. Dione (1.123 Kilometer Durchmesser) befindet sich links von Rhea und wird teilweise von Saturn verdeckt.

Diese Ansicht blickt auf die nördliche, sonnenbeschienene Seite der Ringe von knapp über der Ringebene.

Das Bild wurde im sichtbaren roten Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 25. April 2011 aufgenommen. Die Aufnahme entstand in einer Entfernung von etwa 2,2 Millionen Kilometern von Rhea und bei einem Phasenwinkel von 67 Grad zwischen Sonne und Raumsonde. Der Bildmaßstab beträgt 13 Kilometer pro Pixel auf Rhea. Die Ansicht wurde in einer Entfernung von etwa 3 Millionen Kilometern von Enceladus und einem Phasenwinkel von 67 Grad aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 18 Kilometer pro Pixel auf Enceladus. Die Ansicht wurde in einer Entfernung von etwa 3,1 Millionen Kilometern von Dione und bei einem Phasenwinkel von 67 Grad aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 19 Kilometer pro Pixel auf Dione.

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

-

Helene aus 7.000 km Entfernung

Die Raumsonde Cassini hat dieses Bild des Saturnmondes Helene aufgenommen, als sie am 18. Juni 2011 die zweitnächste Begegnung mit dem Mond hatte.

Obwohl der nächste Vorbeiflug von Cassini an Helene im März 2010 stattfand, lieferte dieser Vorbeiflug im Juni 2011 einige der am höchsten aufgelösten Bilder des Mondes.

Das hier zu sehende beleuchtete Terrain befindet sich auf der vorderen Hemisphäre von Helene (33 Kilometer Durchmesser). Norden auf Helene ist oben.

Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini aufgenommen. Die Aufnahme wurde in einer Entfernung von etwa 7.000 Kilometern von Helene und in einem Phasenwinkel von 104 Grad zwischen Sonne und Helene gemacht. Der Bildmaßstab beträgt 42 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Titan vor Dione und Saturns Äquatorregion mit Ringsystem

Saturns viertgrößter Mond, Dione, ist durch den Dunst des größten Mondes des Planeten, Titan, hindurch zu sehen. Diese Aufnahme der NASA-Raumsonde Cassini zeigt die beiden vor dem Planeten und seinen Ringen posierend.

Diese Ansicht zeigt die Seiten von Titan (5.150 Kilometer Durchmesser) und Dione (1.123 Kilometer Durchmesser), die vom Saturn weg zeigen. Norden ist bei den Monden oben. Diese Ansicht blickt auf die nördliche, sonnenbeschienene Seite der Ringe, direkt über der Ringebene.

Bilder, die mit roten, grünen und blauen Spektralfiltern aufgenommen wurden, wurden kombiniert, um diese natürliche Farbansicht zu erstellen. Die Bilder wurden mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 21. Mai 2011 in einer Entfernung von etwa 2,3 Millionen Kilometern von Titan und 3,2 Millionen Kilometern von Dione aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 14 Kilometer pro Pixel auf Titan und 19 Kilometer auf Dione.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Titan, Ligeia Mare in Falschfarben in der Nordpolregion

Ligeia Mare, hier in einer Falschfarbenaufnahme der Cassini-Mission der NASA, ist der zweitgrößte bekannte Gewäasser auf dem Saturnmond Titan. Er ist mit flüssigen Kohlenwasserstoffen wie Ethan und Methan gefüllt und ist eines der vielen Meere und Seen, die die Nordpolregion des Titan schmücken. Cassini hat bisher noch keine Wellen auf Ligeia Mare beobachtet.

Das Bild ist ein Falschfarben-Mosaik aus Synthetic Aperture Radar-Bildern, die von der Raumsonde Cassini zwischen Februar 2006 und April 2007 aufgenommen wurden. Dunkle Bereiche (geringer Radarrücklauf) sind schwarz gefärbt, während helle Regionen (hoher Radarrücklauf) gelb bis weiß gefärbt sind. In diesem Farbschema erscheinen Flüssigkeiten, die für das Radar dunkel sind, schwarz und die feste Oberfläche von Titan, die für das Radar hell erscheint, gelb.

Bild: NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell

-

Südpolare Jets am Enceladus

Winzige Wassereispartikel machen den Großteil der von Cassinis Kameras aufgenommenen Wolke aus. Diese Partikel streuen das Licht bei höheren Phasenwinkeln viel stärker in Richtung des Betrachters als bei niedrigeren. Wissenschaftler verarbeiten solche Bilder, um Helligkeitsschwankungen aufgrund des sich ändernden Phasenwinkels zu entfernen, um die wahren Helligkeitsschwankungen des Auswurfs zu untersuchen. Die Beobachtung, wie die Helligkeit des Auswurfs während der Umlaufbahn des Eismondes variiert, kann den Wissenschaftlern helfen, die Art der Mechanismen zu verstehen, wie die Material auf die Oberfläche von Enceladus gelangt.

Diese Ansichten blicken auf die vordere Hemisphäre von Enceladus. Norden des Eismondes ist oben. Die Bilder wurden im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 10. Mai 2015 aufgenommen. Die Ansichten wurden in einer Entfernung von etwa 350.000 Kilometern von Enceladus aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt etwa 2 Kilometer pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Janus über den F-Ring aus 87.000 km Entfernung

Janus (179 Kilometer Durchmesser) scheint fast in die Ferne zu starren und über tiefe, mondähnliche Gedanken nachzudenken, während der F-Ring am unteren Rand des Bildes zu sehen ist.

Auf diesem Bild ist es einfach, Janus' Form von der einer Kugel zu unterscheiden. Viele der kleineren Saturnmonde haben ähnlich unregelmäßige Formen, von denen Wissenschaftler glauben, dass sie Hinweise auf ihren Ursprung und ihre innere Struktur geben könnten. Modelle, die die Dynamik dieses Mondes mit seiner Form kombinieren, deuten auf die Existenz von Masseninhomogenitäten innerhalb von Janus hin. Dies wäre ein überraschendes Ergebnis für einen Körper von der Größe von Janus. Durch die Untersuchung weiterer Bilder von Janus können die Wissenschaftler dieses Ergebnis vielleicht bestätigen und feststellen, wie kompliziert die innere Struktur dieses kleinen Körpers ist.

Dieses Bild ist ungefähr auf die Seite von Janus zentriert, die vom Saturn weg zeigt. Der Norden von Janus ist nach oben und um 3 Grad nach rechts gedreht. Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 28. März 2012 aufgenommen.

Die Ansicht wurde in einer Entfernung von etwa 87.000 Kilometern von Janus aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 520 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Rhea, Detail der Oberfläche nahe des Terminators

Die Oberflächenmerkmale von Rhea – in diesem Bild sind es vor allem Einschlagskrater – werden durch die langen Schatten deutlich hervorgehoben. Wenn man dieses Terrain in der Nähe des Tag-Nacht-Terminators betrachtet, kann man besser erkennen, wie gewalttätig die geologische Geschichte von Rhea war.

Die Krater auf Rhea (1.527 Kilometer Durchmesser) sind das Ergebnis von 4,6 Milliarden Jahren Bombardierung durch kleine Körper. Da die Erosion sehr gering ist, bleiben die Narben und Krater erhalten, sofern sie nicht durch andere, neuere Einschläge überschrieben werden.

Dieser Blick geht in Richtung der Saturn abgewandten Hemisphäre von Rhea. Norden auf Rhea ist oben und um 11 Grad nach rechts gedreht. Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 10. Februar 2015 aufgenommen. Die Ansicht wurde in einer Entfernung von etwa 76.000 Kilometern von Rhea aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 460 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Bruchstrukturen auf Diones Oberfläche aus 110.000 km Entfernung

Obwohl die Oberfläche von Dione nicht so aktiv ist wie die seines Schwestersatelliten Enceladus, ist sie definitiv nicht langweilig. Einige Teile der Oberfläche sind von linearen Merkmalen, den sogenannten Chasmata, bedeckt, die einen dramatischen Kontrast zu den runden Einschlagskratern bilden, die die Monde normalerweise bedecken.

Das helle Netz von Rissen auf Dione (1123 Kilometer Durchmesser) war ursprünglich mit geringer Auflösung auf den Voyager-Bildern zu sehen und wurde als "Wispy Terrain" bezeichnet. Die Beschaffenheit dieses Geländes war unklar, bis Cassini zeigte, dass es sich nicht um Oberflächenablagerungen von Frost handelte, wie einige vermutet hatten, sondern um ein Muster von hellen eisigen Klippen zwischen unzähligen Frakturen. Eine Möglichkeit ist, dass dieses Spannungsmuster mit der Entwicklung der Umlaufbahn von Dione und den Auswirkungen der Gezeitenspannungen im Laufe der Zeit zusammenhängt.

Dieser Blick geht auf die nachfolgende Hemisphäre von Dione. Norden auf Dione ist oben. Das Bild wurde im sichtbaren Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 11. April 2015 aus 110.000 Kilometern Entfernung aufgenommen. Der Bildmaßstab beträgt 660 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Tethys und Rhea im sichtbaren roten Licht

Die Saturnmonde Tethys und Rhea (links bzw. rechts) ähneln sich in vielerlei Hinsicht und haben sogar einen gemeinsamen Entdecker: Giovanni Cassini, der Namensgeber der NASA-Raumsonde, die diese Ansicht aufgenommen hat.

Die Monde sind nach Schwestern benannt – zwei Titanen der griechischen Mythologie. Obwohl sie etwas unterschiedlich groß sind, sind Rhea (1.527 Kilometer Durchmesser) und Tethys (1.062 Kilometer Durchmesser) mittelgroße Monde, die groß genug sind, um eine runde Form anzunehmen. Sie bestehen beide größtenteils aus Eis und man geht davon aus, dass sie heute geologisch inaktiv sind.

Der Blick geht in Richtung der Saturn abgewandten Seite von Tethys und Rhea. Norden ist bei beiden Monden oben. Das Bild wurde im sichtbaren roten Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini am 11. Oktober 2015 aufgenommen.

Die beiden Monde erscheinen hier nahe beieinander, aber Tethys war etwa 360.000 Kilometer weiter von Cassini entfernt, als das Bild aufgenommen wurde – fast die Entfernung von der Erde zu unserem Mond. Daher gibt die Ansicht die relative Größe der Körper nicht genau wieder.

Das Bild wurde in einer Entfernung von etwa 1,14 Millionen Kilometern von Rhea aufgenommen. Der Bildmaßstab auf Rhea beträgt 7 Kilometer pro Pixel. Tethys war während dieser Beobachtung 1,5 Millionen Kilometer entfernt und hat einen Pixelmaßstab von 9 Kilometern pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

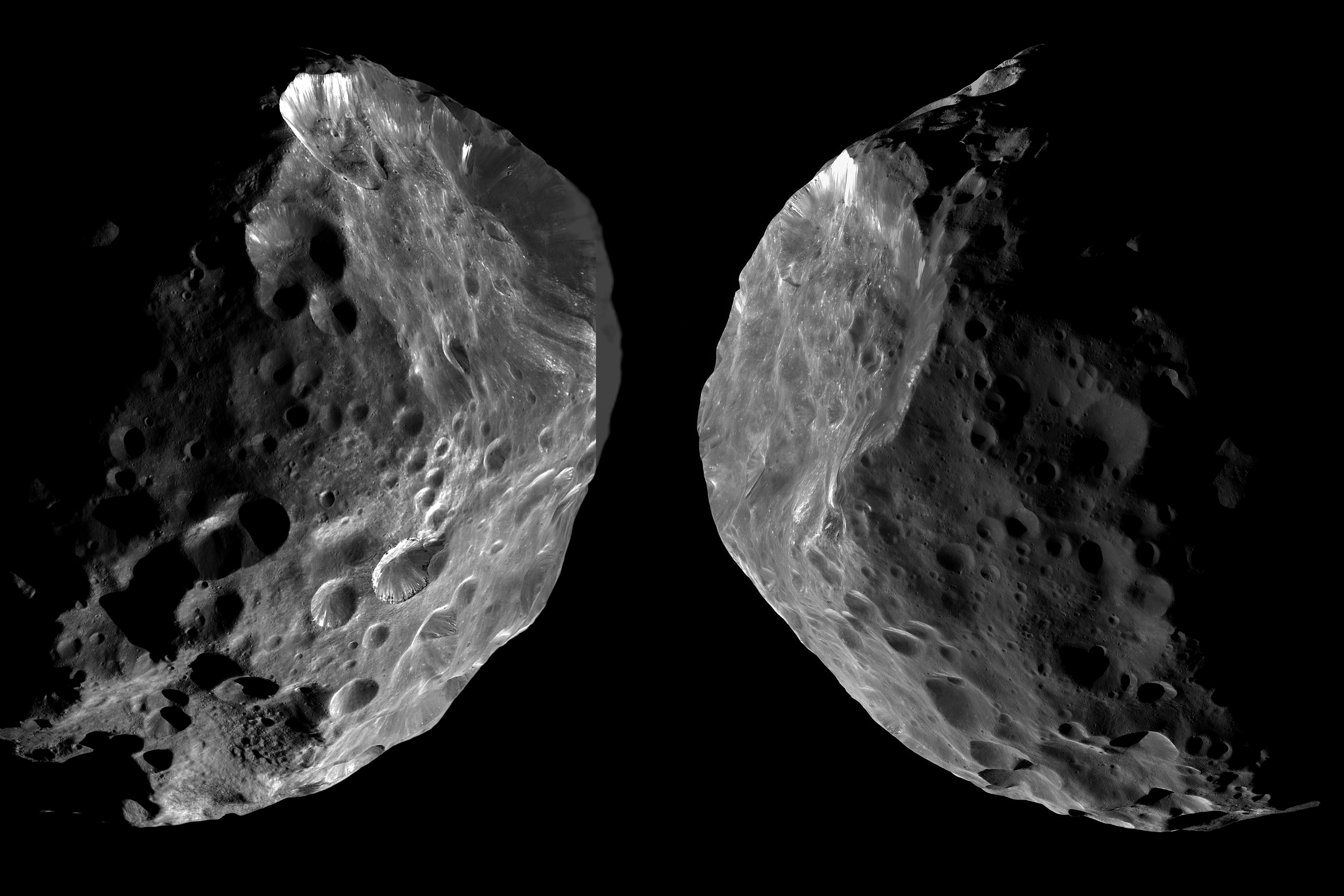

Phoebe, zwei Ansichten vor und nach dem Vorbeiflug 2004

Beim Eintritt in das Saturnsystem hat die NASA-Raumsonde Cassini ihren ersten gezielten Vorbeiflug an einem der Monde des Planeten durchgeführt. Am 11. Juni 2004 flog Cassini in einer Höhe von nur 2.068 Kilometern an Phoebe, dem größten der äußeren oder "irregulären" Monde des Saturn, vorbei. Dies war der einzige nahe Vorbeiflug an einem der äußeren Saturnmonde während der gesamten Cassini-Mission.

Das Bild auf der linken Seite zeigt die Sicht von Cassini beim Anflug auf Phoebe, während die rechte Seite die Perspektive der Raumsonde beim Abflug zeigt. Der größte Teil der Ansicht auf der linken Seite wurde bereits früher veröffentlicht; ein Bereich auf der oberen rechten Seite ist hier neu ausgefüllt. Der größte Teil der Ansicht auf der rechten Seite wurde bisher noch nicht veröffentlicht.

Phoebes Form ist annähernd kugelförmig, mit einem Durchmesser von 219 Kilometern auf der längsten Achse und 204 Kilometern auf der kürzesten Achse, die auch die Rotationsachse ist. Das ist etwa 16 Mal kleiner als der Mond der Erde.

Das Bildmosaik auf der linken Seite, das etwa 45 Minuten vor der größten Annäherung an Phoebe aufgenommen wurde, besteht aus sechs Bildern der Cassini Narrow-Angle Camera (NAC) und einem Bild der Wide-Angle Camera (WAC), um die Lücke am oberen rechten Rand zu füllen. Das Bild hat eine räumliche Auflösung von 80 Metern pro Pixel. Der Phasenwinkel zwischen Sonne und Sonde beträgt 80 Grad. Das Bild rechts, das etwa eine halbe Stunde nach der größten Annäherung aufgenommen wurde, besteht aus acht NAC-Bildern. Die räumliche Auflösung beträgt 65 Meter pro Pixel, und der Phasenwinkel beträgt 83 Grad.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Tethys, globale hochaufgelöste Ansicht, farbverstärkt

Dieses farbverstärkte Mosaik des Saturnmondes Tethys zeigt eine Reihe von Merkmalen auf der nachfolgenden Hemisphäre des Mondes. Tethys ist gezeitenabhängig an Saturn gekoppelt, so dass die nachfolgende Hemisphäre die Seite des Mondes ist, die auf seiner Umlaufbahn um den Planeten immer entgegengesetzt zu seiner Bewegungsrichtung liegt. Bilder, die mit klaren, grünen, infraroten und ultravioletten Spektralfiltern aufgenommen wurden, wurden zu dieser Ansicht kombiniert, die subtile Farbunterschiede auf der Oberfläche von Tethys bei für das menschliche Auge nicht sichtbaren Wellenlängen hervorhebt. Die Oberfläche des Mondes ist in ihrer natürlichen Farbe ziemlich einheitlich.

Die Farbe der Oberfläche ändert sich auffällig über die Scheibe hinweg, von gelblichen Tönen bis hin zu fast weiß. Diese breiten Farbveränderungen werden durch eine Reihe von externen Prozessen beeinflusst. Erstens bombardiert der diffuse E-Ring des Saturn die vordere Hemisphäre von Tethys, die sich auf der rechten Seite dieses Bildes befindet, bevorzugt mit hellen Eiskörnern. Gleichzeitig bombardieren geladene Teilchen aus dem Strahlungsgürtel des Saturns die Oberfläche auf der Rückseite, was zu Farbveränderungen aufgrund chemischer Veränderungen der dortigen Materialien führt. Die Albedo – ein Maß für das Reflexionsvermögen der Oberfläche – nimmt von der Vorderseite des Mondes zur Rückseite um 10 bis 15 Prozent ab. Ähnliche globale Farbmuster gibt es auch auf anderen Saturnmonden.

Dieses Mosaik ist eine orthografische Projektion, die aus 52 Cassini-Bildern erstellt wurde, die am 11. April 2015 mit der Telekamera der Raumsonde Cassini aufgenommen wurden. Die Auflösung beträgt etwa 300 Meter pro Pixel. Die Bilder wurden in einer Entfernung von etwa 53.000 Kilometern von Tethys aufgenommen.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Dione, globales Mosaik mit Saturn im Hintergrund

Diese Ansicht der NASA-Raumsonde Cassini blickt auf den eisigen Saturnmond Dione, mit dem riesigen Saturn und seinen Ringen im Hintergrund, kurz vor der letzten Annäherung der Mission an den Mond am 17. August 2015.

Unten rechts ist das große, Multiringbecken namens Evander zu sehen, das etwa 350 Kilometer breit ist. Die Canyons von Padua Chasma, die Teil des hellen, wolkenartigen Geländes von Dione sind, reichen links in die Dunkelheit.

Die Wissenschaftler haben neun Bilder mit sichtbarem Licht (klarer Spektralfilter) kombiniert, um diese Mosaikansicht zu erstellen: acht von der Telekamera und eines von der Weitwinkelkamera, die einen Bereich unten links ausfüllt. Bei der Szene handelt es sich um eine orthografische Projektion, die auf ein Gelände bei 0,2 Grad nördlicher Breite und 179 Grad westlicher Länge auf Dione zentriert ist. Norden auf Dione ist oben.

Dieeinzelnen Aufnahmen für dieses Mosaik wurde aus Entfernungen von etwa 170.000 Kilometern bis 63.000 Kilometern von Dione und mit einem Phasenwinkel von 35 Grad zwischen Sonne und Dione gemacht. Der Bildmaßstab beträgt etwa 450 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Enceladus, Schrägansicht der Nordpolregion mit Brüchen

Die NASA-Raumsonde Cassini ist am 14. Oktober 2015 am Saturnmond Enceladus vorbeigeflogen und hat dabei dieses atemberaubende Bild des Nordpols des Mondes aufgenommen.

Wissenschaftler hatten aufgrund der niedrig aufgelösten Bilder der Voyager-Mission erwartet, dass die Nordpolregion von Enceladus stark mit Kratern besetzt sein würde, aber die hochauflösenden Cassini-Bilder zeigen eine Landschaft mit starken Kontrasten. Dünne Risse durchziehen den Pol – die nördlichste Ausdehnung eines globalen Systems solcher Brüche. Vor diesem Cassini-Vorbeiflug wussten die Wissenschaftler nicht, ob sich die Risse so weit nördlich auf Enceladus erstrecken.

Norden auf Enceladus ist oben. Das Bild wurde im sichtbaren grünen Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini aufgenommen.

Die Aufnahme wurde in einer Entfernung von etwa 6.000 Kilometern von Enceladus und bei einem Phasenwinkel von 9 Grad zwischen Sonne und Raumsonde gemacht. Der Bildmaßstab beträgt 35 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Daphnis in der Keeler-Lücke mit vom Mond erzeugten Wellen

Der Wellen verursachende Mond Daphnis ist auf dieser Ansicht zu sehen, die von der NASA-Raumsonde Cassini bei einem ihrer Vorbeiflüge an den äußeren Rändern der Saturnringe am 16. Januar 2017 gemacht wurde. Dies ist die bisher genaueste Ansicht des kleinen Mondes.

Daphnis (8 Kilometer Durchmesser) kreist innerhalb der 42 Kilometer breiten Keeler-Lücke. Die Beobachtungsgeometrie von Cassini lässt die Lücke aufgrund von Verkürzungen schmaler erscheinen, als sie tatsächlich ist. Durch die Schwerkraft des kleinen Mondes werden an den Rändern der Lücke sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung Wellen erzeugt. Cassini konnte die vertikalen Strukturen im Jahr 2009, etwa zur Zeit der Tagundnachtgleiche des Saturns, beobachten.

Wie einige andere kleine Saturnmonde, Atlas und Pan, scheint Daphnis einen schmalen Grat um seinen Äquator und einen ziemlich glatten Materialmantel auf seiner Oberfläche zu haben – wahrscheinlich eine Ansammlung von feinen Partikeln aus den Ringen. Bei dieser Auflösung sind einige Krater zu erkennen. Weiter nördlich ist ein zusätzlicher Grat zu erkennen, der parallel zum Äquatorband verläuft.

Das Bild wurde im sichtbaren (grünen) Licht mit der Telekamera der Raumsonde Cassini aufgenommen. Die Aufnahme wurde in einer Entfernung von etwa 28.000 Kilometern von Daphnis und in einem Phasenwinkel von 71 Grad zwischen Sonne und Raumsonde gemacht. Der Bildmaßstab beträgt 168 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

-

Titan, globale Ansicht mit Tethys in Echtfarbe

Der Saturnmond Tethys verschwindet hinter Titan, beobachtet von Cassini am 26. November 2009. Tethys hat einen Durchmesser von etwa 1.070 Kilometern. Mit einer Breite von etwa 5.100 Kilometern ist Titan größer als der Planet Merkur und war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme viel näher an Cassini dran als Tethys. Titan ist noch in einer anderen Hinsicht planetenähnlich: Er ist in eine dichte Atmosphäre gehüllt, die hier deutlich zu sehen ist, wo er den eisigen Tethys in der Ferne überlappt.

Cassini nahm dieses Bild in natürlichen Farben in einer Entfernung von etwa 1 Million Kilometer von Titan auf.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute