Zusammenstellung ausgewählter Bilder zu Jupiter und seinen Monden, die um weiterführenden Links mit der Möglichkeit des Downloads ergänzt wurden.

-

Maßstabsgerechte Zusammenstellung der vier Galileischen Monde

Auf diesem "Familienfoto" sind die vier Galileischen Monde maßstabsgerecht gezeigt. Diese vier größten Jupitermonde in der Reihenfolge ihres Abstandes von Jupiter sind (von links nach rechts) Io, Europa, Ganymed und Callisto.

Diese globalen Ansichten zeigen die von Jupiter abgewandte Seite des vulkanisch aktiven Mondes Io, den Eismond Europa, die Jupiter zugewandte Seite von Ganymed und den mit vielen Kratern bedeckten Callisto. Die äußere Erscheinung dieser Monde ist erstaunlich verschieden obwohl sich alle in nur geringer Entfernung zu Jupiter befinden (350.000 km für Io, 1.800.000 km für Callisto). Diese Aufnahmen wurden während verschiedener Orbits unter sehr geringen "Phasen"-Winkeln (Winkel zwischen Sonnenstrahlen, Mondoberfläche und Kamera) aufgenommen, so daß die Sonne die Jupitermonde aus einer Position direkt hinter der Sonde beleuchtet, in gleicher Weise wie wir den Vollmond von der Erde aus sehen. Die Farben sind verstärkt, um feine Farbunterschiede der Oberflächenmerkmale hervorzuheben. Norden ist in allen Bildern oben. Die Bilder wurden mit dem digitalen Kamerasystem der Sonde Galileo gewonnen.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Vergleich der Oberflächen der Galileischen Monde

Die oberste Reihe zeigt die korrekten relativen Größen der Galileischen Monde in globalen Ansichten. Auf diesen relativ niedrig aufgelösten Bildern sind die kleinsten Merkmale, die man erkennen kann, etwa 20 Kilometer groß. Diese Ansichten zeigen, wie die Oberflächen im größten Maßstab entweder durch tektonische oder vulkanische Veränderungen im Inneren der Monde oder durch Ablagerungen aus der äußeren Umgebung beeinflusst wurden. In der mittleren Reihe sind die Bildauflösungen bis zu zehnmal höher und eignen sich für die Untersuchung der vorherrschenden regionalen Merkmale, die zu sehen sind, wie z.B. Felder vulkanischer Calderen auf Io (die schwarzen Flecken), gezeitenbedingte Risse von Tausenden von Kilometern Länge auf Europa, helle gerillte Regionen auf der ausgedehnten Oberfläche von Ganymed und riesige Einschlagbecken auf Callisto, die durch Hochgeschwindigkeitseinschläge mit primitiven Kometen oder Asteroiden entstanden sind. Die untere Reihe zeigt Ansichten, die typisch für die höchsten Auflösungen sind, die bisher erreicht wurden (bis zu etwa 20 Metern) und die zur Untersuchung der Natur und der physikalischen Ursprünge einzelner Strukturen auf der Oberfläche verwendet werden, wie z.B. die einzelnen Schlote auf Io, aus denen vulkanische Gase entweichen, die überall auf Europa vorkommenden Bergrücken, das zerklüftete und auseinandergezogene gerillte Terrain auf Ganymed oder die stark erodierten und ummantelten Krater auf Callisto.

Die Farben in mehreren dieser Bilder stellen Ansichten in Spektralbereichen dar, die mit dem Auge nicht sichtbar sind. Sie zeigen entweder Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche oder Veränderungen in der Art und Weise, wie die Oberfläche das Sonnenlicht reflektiert. Auf dem Bild links in der Mitte zeigt das helle Rot beispielsweise Material, das kürzlich von einem aktiven Vulkan auf Io ausgeworfen wurde, während die umgebenden gelben Materialien ältere Schwefelablagerungen sind. Das Bild auf der rechten Seite zeigt riesige Risse in der Eishülle, die die Oberfläche von Europa bildet. Blau steht für Eis und rötliche Bereiche stellen wahrscheinlich eine dünne Schicht dunkleren Materials dar, das von Eisvulkanen entlang der Risse ausgeworfen wird.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Europa, Ganymed und Callisto: Vergleich der Oberflächen bei hoher räumlicher Auflösung

Die Aufnahmen zeigen einen Vergleich der drei Eismonde Jupiters, Europa, Ganymed und Callisto bei einer Auflösung von 150 Metern pro Bildelement. Trotz der gleichen Sonnenentfernung von 0,8 Milliarden Kilometern zeigen ihre Oberflächen dramatische Unterschiede. Callisto ist gesprenkelt mit Einschlagskratern und von einem Mantel aus dunklem Material bedeckt, dessen Ursprung bis jetzt nicht geklärt ist. Es scheint, daß dieses Material kleine Krater erodiert oder bedeckt. Ganymeds Landschaften sind ebenfalls teilweise von Kratern geformt, aber, im Unterschied zu Callisto, haben auf Ganymed auch tektonische Verformungen stark an Einfluß gehabt. Im Gegensatz zu Ganymed und Callisto hat Europa eine nur von wenigen Kratern bedeckte Oberfläche, ein Zeichen dafür, daß geologische Prozesse auch in der näheren Vergangenheit aktiv waren. Global betrachtet sind von Höhenrücken durchzogene Ebenen und die als "gesprenkeltes Terrain" bezeichnete Landschaftsform dominierend. In den abgebildeten Aufnahmen überwiegen ältere Höhenrücken während sich ein kleiner Teil des jüngeren "gesprenkelten Terrains" links unterhalb des Bildmitte findet.

Während das Alter aller drei Monde auf 4,5 Milliarden Jahre (entsprechend dem Alter des Sonnensystems) geschätzt wird, wird über das Alter der Oberfläche, d.h. der Zeitraum seit der letzten großen geologischen Umgestaltung, noch diskutiert. Ohne Proben der Oberfläche direkt untersuchen zu können sind Kraterdichtemessungen die einzige Methode einer Altersbestimmung. Dafür sind Annahmen über die Einschlagshäufigkeiten notwendig, die auf theoretischen Modellen und Beobachtungen von potentiellen Einschlagskandidaten beruhen. Dafür kommen sowohl Asteroiden als auch Kometen in Frage. Asteroiden waren sehr häufig in der Frühzeit unseres Sonnensystems, ihre Zahl hat jedoch stark abgenommen. Die Anzahl der Kometen und damit ihre Einschlagswahrscheinlichkeit ist dagegen vergleichsweise konstant geblieben.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Kleine Jupitermonde Thebe, Amalthea und Metis

Diese Aufnahmen der inneren Jupitermonde Thebe, Amalthea und Metis (von links nach rechts) haben die höchste Auflösung, die bisher von diesen kleinen unregelmäßig geformten Monden gewonnen werden konnte. Sie wurden im Januar 2000 mit dem digitalen Kamerasystem an Bord der NASA-Sonde Galileo aufgenommen. Die kleinsten erkennbaren Details haben eine Größe von 2 km für Thebe, 2,4 km für Amalthea und 3 km für Metis.

Die Monde sind in ihren korrekten relativen Größen dargestellt, und die Sonne beleuchtet sie von rechts. Es sind jeweils die Seiten der Monde dargestellt, die permanent von Jupiter abgewandt sind. Norden ist in allen Aufnahmen oben. Der auffällige Einschlagskrater auf Thebe ist etwa 40 km groß und hat den vorläufigen Namen Zethus erhalten. Die große helle Region in der Nähe des Südpols von Amalthea ist die Stelle mit dem hellsten Oberflächenmaterial von allen drei Monden. Dieses ungewöhnliche Material, das sich im Inneren des großen Kraters Gaea befindet, ist stark überbelichtet. Deshalb erscheint das helle Gebiet auf dieser Aufnahme etwas größer, als es tatsächlich ist. Auffällig ist auch die "muschel-" oder "sägezahnähnliche" Form des Terminators auf Amalthea (der Linie zwischen Tag und Nacht am linken Rand der Amalthea-Scheibe), was darauf hindeutet, dass die Oberfläche zum Teil sehr rauh ist, mit vielen kleinen Hügeln und Tälern.

Bild: NASA/JPL/Cornell University

-

Jupiters kleine innere Monde im Größenvergleich

Dies sind die besten Aufnahmen der kleinen inneren Jupitermonde, die mit dem digitalen Kamerasystem der Galileo-Sonde gewonnen wurden. Von links nach rechts, mit abnehmenden Abstand zu Jupiter sind das Thebe, Amalthea, Adrastea und Metis, die im gleichen Maßstab wie Long Island, eine Halbinsel vor der amerikanischen Ostküste mit einer Länge von 190 km, abgebildet sind. Da die Monde sehr klein sind, ist auch ihre Anziehungskraft an der Oberfläche sehr gering: ein Mensch, der auf der Erde etwa 75 kg wiegt, würde auf Amalthea nur ein halbes Kilo und auf Adrastea etwa gar nur 30 g wiegen. Auf der Oberfläche der größeren Monde sind große Krater mit 35-90 km Durchmesser auffällig, die das Ergebnis von Einschlägen durch Asteroiden- und Kometenfragmente sind.

Bild: NASA/JPL/Cornell University

-

Jupitermond Io, Aufnahmen von Voyager und Galileo im Vergleich

Vergleich eines Galileo-Farbbildes (rechts) des Jupitermondes Io mit einem Voyager-Mosaik (links), das auf dieselbe Geometrie wie das Galileo-Bild projiziert wurde. Das Bild auf der rechten Seite wurde am 7. September 1996 von der Kamera der Raumsonde Galileo aufgenommen. Das Mosaik auf der linken Seite wurde 1979 von der Raumsonde Voyager aufgenommen. Die Farbe wurde in beiden Fällen nur aus den grünen und violetten Filtern synthetisiert, da dies die einzigen beiden Filter sind, die zwischen Voyager und Galileo einigermaßen ähnlich sind. Es sind viele Veränderungen der Oberfläche zu erkennen, die auf vulkanische Aktivitäten zwischen 1979 und 1996 zurückzuführen sind. Norden ist in beiden Bildern oben. Galileo war am 7. September 1996 etwa 487.000 Kilometer von Io entfernt.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Io als Halbmond mit einem Vulkanausbruch am Rand

Dieses Farbbild, das während der neunten Umkreisung des Jupiters durch Galileo aufgenommen wurde, zeigt zwei vulkanische Rauchfahnen auf Io. Die eine Wolke wurde am hellen Rand des Mondes aufgenommen und bricht über einer Caldera (vulkanische Senke) namens Pillan Patera aus. Die von Galileo gesichtete Wolke ist 140 Kilometer hoch und wurde auch vom Hubble-Weltraumteleskop entdeckt. Die Galileo-Raumsonde wird 1999 in einer Entfernung von nur 600 Kilometern fast direkt über Pillan Patera vorbeifliegen. Die zweite Wolke, die in der Nähe des Terminators, der Tag-Nacht-Grenze, zu sehen ist, wird Prometheus genannt (nach dem griechischen Feuergott). Der Schatten der Rauchfahne ist rechts vom Eruptionsschlot zu sehen. (Der Schlot befindet sich in der Nähe der Mitte der hellen und dunklen Ringe). Die Rauchfahnen auf Io haben eine blaue Farbe, daher ist der Schatten der Fahne rötlich. Der Prometheus-Ausbruch ist auf allen Galileo-Aufnahmen mit der entsprechenden Geometrie zu sehen, ebenso wie auf allen Voyager-Aufnahmen aus dem Jahr 1979. Es ist möglich, dass dieser Ausbruch seit mehr als 18 Jahren kontinuierlich aktiv ist. Im Gegensatz dazu wurde bei Pillan Patera vor den jüngsten Galileo- und HST-Aufnahmen noch nie eine Rauchfahne gesehen.

Die Farbbilder aus der Umlaufbahn C9 wurden mit einem hochauflösenden Mosaik aus Bildern zusammengeführt, die in verschiedenen Umlaufbahnen aufgenommen wurden, um die Details der Oberfläche zu verbessern. Die Auflösung beträgt etwa 2 Kilometer pro Pixel. Für dieses Mosaik wurden Bilder verwendet, die mit den Grün-, Violett- und Nahinfrarot-Filtern des Solid State Imaging (CCD)-Systems auf der Galileo-Sonde der NASA aufgenommen wurden. Die C9-Bilder wurden am 28. Juni 1997 aus einer Entfernung von mehr als 600.000 Kilometern aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Io, Pele-Hemisphäre nach den Veränderungen durch Pillan

Diese globale Ansicht des Jupitermondes Io wurde während der zehnten Jupiterumrundung mit der NASA-Sonde Galileo gewonnen. Io, etwas größer als der Erdmond, ist der vulkanisch aktivste Körper im Sonnensystem. In diesem farbverstärkten Bildmosaik erscheinen Schwefeldoxid-Ablagerungen weiß während gelbliche und bräunliche Töne wahrscheinlich auf andere schwefelhaltige Materialien zurückzuführen sind. Helle rote Gebiete, wie der auffällige Ring um Pele, und "schwarze" Flecken mit geringerer Helligkeit markieren Gebiete jüngster vulkanischer Aktivität und stehen gewöhnlich im Zusammenhang mit hohen Temperaturen und Oberflächenveränderungen. Eine der dramatischsten Veränderungen ist das Auftreten eines neuen dunklen Flecks (obere rechte Ecke von Pele), der einen Durchmesser von 400 km hat und Pillan Patera genannt wird. Auf Bildern, die 5 Monate früher gewonnen wurden, existierte dieser Fleck noch nicht, aber auf Aufnahmen von Galileo von der neunten Jupiterumrundung ist an dieser Stelle eine 120 km hohe Rauchfahne eines Vulkanausbruchs zu sehen.

Norden ist im Bild oben. Es wurde am 19. September 1997 aus einer Entfernung von mehr als 500.000 km mit dem digitalen Kamerasystem der NASA-Sonde Galileo gewonnen.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Io, helle Lavakanäle von der Caldera Emakong

Dieses Bild vom Jupitermond Io zeigt einen hellen Lavastrom mit einem deutlich erkennbaren dunklen Kanal in der Mitte. Es wurde am 25. November 1999 von der Sonde Galileo aufgenommen. Solche sich windenden Kanäle sind häufig an flachen Steigungen in sich relativ schnell bewegenden Lavaströmen auf der Erde zu sehen. Die Form der Ränder ist charakteristisch für sehr flüssige Lava, die sich ihren Weg in jeden Winkel und jede Spalte bahnen kann. Ungewöhnlich an diesem Lavastrom ist seine helle Farbe - die meisten Lavaströme auf Io und den anderen Planeten sind dunkel. Daraus vermuten die Galileo-Wissenschaftler, daß eher Schwefel als silikatisches Gestein im Lavastrom vorkommt. Der Lavastrom scheint von einer Caldera namens Emakong auszugehen, die sich unter der linken Ecke des Bildes befindet.

Norden ist oben links im Bild, und die Sonne bescheint die Oberfläche von einer Position fast hinter dem Raumschiff. Das Bild liegt bei 3,7° südlicher Breite und 117,4° westlicher Länge und überdeckt eine Fläche von ungefähr 120 mal 40 km. Die Auflösung beträgt 150 m pro Bildelement. Das Bild wurde mit der digitalen Kamera an Bord der NASA-Raumsonde Galileo aus einer Entfernung von 15.000 km aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Vulkanausbrüche bei Tvashtar Catena auf Io

Dieses Bild einer aktiven vulkanischen Eruption entstand am 22. Februar 2000, als die NASA-Raumsonde Galileo an Io vorbeiflog. Das Bild zeigt Tvashtar Catena, eine Kette riesiger vulkanischer Calderen bei 60° nördlicher Breite und 120° westlicher Länge auf Io. Tvashtar war im letzten November der Ort einer gewaltigen Eruption, die beim 25. Umlauf in Aktion aufgenommen wurde. Ein dunkler, "L"-förmiger Lavastrom links von der Mitte in diesem kürzlich entstandenen Bild markiert die Stelle der Eruption vom November. Weiße und orangefarbene Gebiete auf der linken Seite des Bildes markieren frisch ausgeworfene Lava, die man in diesem Falschfarbenbild aufgrund der Infrarotstrahlung sehen kann. Die beiden kleinen hellen Flecken sind Gebiete, wo geschmolzenes Gestein an den Spitzen der Lavaflüsse zu Tage getreten ist. Das größere orange und gelbe Band ist ein sich abkühlender Lavafluss von über 60 Kilometer Länge. Dunkle, diffuse Ablagerungen in der Umgebung der aktiven Lava sind erst vor sehr kurzer Zeit - nach dem 26. November 1999 - entstanden.

Dieses Farbmosaik entstand durch Kombination von Bildern der Galileo Kamera aus den Spektralbereichen Nahes Infrarot, Clear, und Violett (geringfügig mehr, als der sichtbare Spektralbereich) und wurde zusätzlich bearbeitet, um feine Farbvariationen hervorzuheben. Für die hellen orangenen, gelben, und weißen Gebiete links im Mosaik wurden Bilder aus zwei zusätzlichen Infrarotfiltern benutzt, um Temperaturunterschiede zu zeigen, wobei orange das kälteste Material und weiß das heißeste Material markiert.

Dieses Bild umfasst ein Gebiet von etwa 250 km. Norden ist im Bild oben und die Sonne beleuchtet die Region von Westen (links).

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Io, globale Ansicht in Falschfarben

Die bis zum jetzigen Zeitpunkt nächste Annäherung der Raumsonde Galileo an den Jupitermond Io am 3. Juli 1999 hat Aufnahmen mit der höchsten Auflösung seit dem Beginn der Mission erbracht. Dieses Farbmosaik besteht aus Aufnahmen mit Filtern im nahen Infrarot, im grünen und violetten Spektralbereich (eine Spanne die etwas größer ist, als die mit dem menschlichen Auge erfassbare). Das Bild wurde prozessiert um subtile Farbunterschiede hervorzuheben. Die Oberfläche von Io ist zum großen Teil geprägt von Pastellfarben, gesprenkelt mit schwarzen, braunen, grünen, orangen und roten Gebieten nahe den aktiven vulkanischen Zentren. Die verbesserte Bildauflösung enthüllt farbige Gebiete geringer Ausdehnung, die vorher nicht erkennbar waren und die Hinweise liefern, daß die Laven und Schwefelablagerungen aus komplexen Mischungen bestehen. Einige der hellen (weißen) Ablagerungen in polareren Breiten (oben und unten im Bild) haben eine nahezu ätherische Qualität, ähnlich wie eine transparente Frostschicht, die das darunterliegende Land bedeckt. Rote Gebiete wurden bisher nur als diffuse Ablagerungen beobachtet. Jetzt jedoch erscheint es, als ob diese sowohl als diffuse Strukturen, wie auch als klar abgegrenzte lineare Strukturen auftreten. Einige der vulkanischen Zentren haben helle und farbenprächtige Lavaflüsse. Ihre Lava besteht eventuell aus Schwefel (an Stelle von Silikaten). In dieser Region kann man helles, weißen Material erkennen, welches von linearen Bruchstrukturen und Klippen entwichen zu sein scheint.

Ein Vergleich dieses Bildes mit früheren Aufnahmen von Galileo zeigt viel Veränderungen, verursacht durch fortwährende Umgestaltung durch Vulkanismus.

Norden ist oben im Bild und die Sonne steht nahezu direkt hinter der Raumsonde. Die Bildmitte befindet sich bei 0,3 Grad nördlicher Breite und 137,5 Grad westlicher Länge. Die Entfernung zum Zeitpunkt der Aufnahme betrug ca. 130 000 km und stammt von der SSI-Kamera an Bord von Galileo.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Io, Quellen vulkanischer Eruptionsfontänen in der Nähe von Prometheus

Prometheus ist ein "Altvertrauter" unter Io's zahlreichen aktiven Vulkanen. Regelmäßig wurde von Voyager und Galileo eine breite, regenschirmähnlich geformte Eruptionsfontäne aus Gas und Staub über Prometheus beobachtet. Der Vulkan ist von einem markanten, kreisförmigen Ring aus hellem Schwefeldioxid umgeben, welcher offensichtlich aus Ablagerungen der Eruptionsfontäne besteht. Dennoch blieb der Ursprung der Eruptionsfontäne für lange Zeit ein Rätsel: Wo ist die Öffnung, von der all das Gas und der Staub stammen?

Einige Hinweise liefert dieses Falschfarbenbild, das eine Auflösung von 170 Metern pro Bildpunkt besitzt und von der Galileosonde am 22. Februar 2000 aufgenommen wurde. Rechts im Bild ist eine dunkle, halbkreisförmige, lavagefuellte Caldera zu sehen. In ihrem südlichen Teil liegt ein Spalt, von dem aus dunkle Lava in westlicher Richtung (nach links im Bild) geflossen ist. Die Lavaflüsse erstrecken sich bis zu einer Entfernung von 90 Kilometern von der Quelle. Helle Flecken, die wahrscheinlich aus Schwefeldioxid bestehen, sind an mehreren Stellen entlang der Ränder sichtbar. Zwei dieser Flecken (nahe der oberen linken Ecke der dunklen Lava, dort wo der Fluss am weitesten vorgedrungen ist) zeigen schwache blaue Nebel, die von atmosphärischem Staub herrühren, der von den Eruptionsfontänen mitgerissen wurde. Die Flecken sind Orte, an denen frische Lava über die umgebenden Ebenen geflossen ist; sie waren noch nicht vorhanden, als Galileo die Region einige Monate zuvor fotografiert hatte. Galileo-Wissenschaftler untersuchen nun, ob die Aufheizung der flüchtigen, schwefeldioxidreichen Ebenen durch übergelaufene heiße Lava für die beständige Eruptionsaktivität in der Nähe von Prometheus verantwortlich sein könnte.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Eruption des Vulkans Pele auf Io

Die Eruption von Pele auf dem Jupitermond Io. Die Vulkanfahne erhebt sich 300 Kilometer über der Oberfläche in einer schirmartigen Form. Der Niederschlag der Wolke bedeckt ein Gebiet von der Größe Alaskas. Der Schlot ist ein dunkler Fleck direkt nördlich des dreieckigen Plateaus (rechts in der Mitte). Auf der linken Seite ist die Oberfläche von bunten, schwefelhaltigen Lavaströmen bedeckt.

Bild: NASA/JPL/USGS

-

Kraterkette auf Io mit insgesamt 9 Paterae von Chaac Patera bis Camaxtli Patera

Die meisten der 12 Bilder dieses Mosaiks wurden am 22. Februar 2000 von der Galileo-Sonde der NASA aufgenommen. Es wurde mit niedriger aufgelösten Farbdaten kombiniert. Das Mosaik überdeckt die Region von Chaac Patera (die auf der linken Seite gelegene Vertiefung mit grünlichem Boden) bis Camaxtli Patera (die oben rechts gelegene Vertiefung mit einem dunklen Halo). Mindestens neun weitere Vertiefungen (Paterae) sind erkennbar.

Das Mosaik überdeckt die Region von 7° bis 18° nördlicher Breite und 130° bis 160° westlicher Länge bei einer Gesamtbreite von 850 Kilometern. Die Bilder besitzen eine Auflösung von 186 Metern pro Bildpunkt. Die Sonne steht fast senkrecht über der Landschaft (exakter: 12° in Richtung Süden), so dass die meisten Helligkeitsvariationen im Bild durch unterschiedliche Oberflächenmaterialien und nicht durch Schattenwürfe im Gelände bedingt sind. Der Farbkontrast des Bildes wurde stark erhöht.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Io mit Vulkanausbruch und Europa als Sicheln

Dieses wunderschöne Bild der Halbmonde des vulkanischen Io und des ruhigeren Europa ist eine Kombination aus zwei New Horizons-Bildern vom 2. März 2007. Ein Farbbild mit geringerer Auflösung, das von der Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC) um 10:34 Uhr Universalzeit (UT) aufgenommen wurde, wurde mit einem Schwarz-Weiß-Bild mit höherer Auflösung, das vom Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) um 10:23 Uhr UT aufgenommen wurde, zusammengeführt.

Dieses Bild wurde aus einer Entfernung von 4,6 Millionen Kilometern von Io und 3,8 Millionen Kilometern von Europa aufgenommen. Obwohl die Monde auf dieser Ansicht nahe beieinander zu liegen scheinen, sind sie 790.000 Kilometer voneinander entfernt. Die Nachtseite von Io wird durch das vom Jupiter reflektierte Licht erhellt, der sich rechts außerhalb des Bildes befindet. Die Nachtseite von Europa ist im Gegensatz zu Io dunkel, da diese Seite von Europa dem Jupiter abgewandt ist.

Hier stiehlt Io die Show mit seiner schönen Darstellung vulkanischer Aktivität. Es sind drei Vulkanfahnen zu sehen. Am auffälligsten ist die enorme, 300 Kilometer hohe Wolke des Vulkans Tvashtar auf der 11-Uhr-Position auf der Scheibe von Io. Zwei viel kleinere Abgasfahnen sind ebenfalls zu sehen: die vom Vulkan Prometheus auf der 9-Uhr-Position am Rand der Io-Scheibe und die vom Vulkan Amirani, der zwischen Prometheus und Tvashtar entlang des Terminators (der Linie, die Tag und Nacht trennt) von Io liegt. Die Tvashtar-Wolke erscheint blau, weil das Licht durch winzige Staubpartikel, die von den Vulkanen ausgestoßen werden, gestreut wird, ähnlich wie bei blauem Rauch. Außerdem ist an der Quelle der Tvashtar-Wolke das kontrastierende rote Glühen der heißen Lava zu sehen.

Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

-

Aktive Vulkane auf dem Jupitermond Io

Dieses Farbbild, das während Galileos neunter Umlaufbahn um Jupiter aufgenommen wurde, zeigt zwei Vulkanfahnen auf Io. Die eine Wolke wurde am hellen Rand des Mondes aufgenommen (siehe Bild oben rechts) und bricht über einer Caldera (vulkanische Senke) aus, die nach dem südamerikanischen Gott des Donners, des Feuers und der Vulkane Pillan Patera genannt wird. Die von Galileo gesehene Wolke ist 140 Kilometer hoch und wurde auch vom Hubble-Weltraumteleskop entdeckt. Die Galileo-Raumsonde wird 1999 in einer Entfernung von nur 600 Kilometern fast direkt über Pillan Patera vorbeifliegen.

Die zweite Wolke, die in der Nähe des Terminators (Grenze zwischen Tag und Nacht) zu sehen ist, wird nach dem griechischen Feuergott Prometheus genannt (siehe Bild unten rechts). Der Schatten der 75 Kilometer hohen Schwebfahne ist rechts neben dem Eruptionsschlot zu sehen. Der Schlot befindet sich in der Nähe der Mitte der hellen und dunklen Ringe. Abgasfahnen auf Io haben eine blaue Farbe, daher ist der Schatten der Fahne rötlich. Der Prometheus-Schlot ist auf allen Galileo-Aufnahmen mit der entsprechenden Geometrie zu sehen, ebenso wie auf allen Voyager-Aufnahmen aus dem Jahr 1979. Es ist möglich, dass dieser Plume seit mehr als 18 Jahren kontinuierlich aktiv ist. Im Gegensatz dazu wurde vor den jüngsten Bildern von Galileo und dem Hubble-Weltraumteleskop noch nie eine Rauchfahne auf Pillan Patera gesehen.

Norden ist oben. Die Auflösung beträgt etwa 6 Kilometer pro Pixel. Für diese Zusammenstellung wurden Bilder verwendet, die mit den Grün-, Violett- und Nahinfrarotfiltern des Kamerasystems auf der Galileo-Sonde der NASA aufgenommen wurden. Die Bilder wurden am 28. Juni 1997 aus einer Entfernung von mehr als 600.000 Kilometern aufgenommen.

Bild: NASA/JPL

-

Tohil Mons auf Io bei niedrigem Sonnenstand mit gut erkennbarer Topographie

Dramatische Schattenwürfe über einer gebirgigen Landschaft auf Jupiters Mond Io enthüllen topographische Details einer Bergspitze, die den Namen "Tohil Mons" trägt. Die Aufnahmen stammen von der Galileo-Sonde der NASA und wurden im Oktober 2001 aufgenommen.

Tohil Mons erhebt sich 5,4 km über die Io-Oberfläche, wie aus der Analyse von Stereobildern aus früheren Galileo-Vorbeiflügen hervorgeht. Die neuen Bilder mit einer Auflösung von 330 Metern pro Bildelement wurden aufgenommen, als die Sonne tief am Himmel stand und daher deutliche Schatten hervorrief. Norden zeigt im Bild nach oben, und die Sonne beleuchtet die Szenerie von oben rechts. Die erkennbaren topographischen Formen umfassen einen geradlinig verlaufenden Bergrücken, der sich von der Bergspitze nach Südwesten erstreckt, dazu 500 bis 850 Meter hohe Klippen im Nordwesten, und eine seltsame Mulde unmittelbar östlich der Bergspitze.

Weiter ungeklärt blieben bislang wichtige Fragen wie diejenige nach der Entstehung der Berge auf Io. Auch ist noch unklar, in welchem Zusammenhang sie zu den weit verbreiteten Vulkanen stehen. Obwohl Io vulkanisch hoch aktiv ist, sind anscheinend nur wenige der Berge Vulkane. Allerdings befinden sich zwei Vulkankrater direkt nordöstlich der Tohil-Bergspitze, ein kleinerer mit dunklem Boden, und ein größerer genau am Rand des Bildes. Außerdem lässt die Form der Mulde unmittelbar östlich der Bergspitze auf einen vulkanischen Ursprung schließen.

Das Bildzentrum liegt bei 28° südlicher Breite und 161° westlicher Länge.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

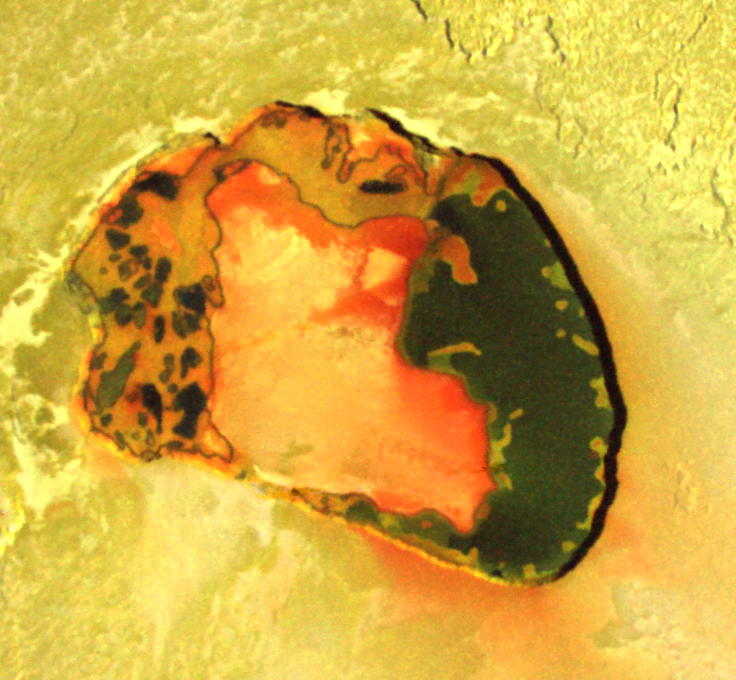

Vulkanische Vertiefung Tupan Patera auf Io in nahe Echtfarbdarstellung

Dieses Bild der NASA Sonde Galileo von einem Vulkankrater mit Namen Tupan Patera auf Jupiters Mond Io zeigt in prächtigen Farben unterschiedliche Produkte der Wechselwirkung von Lava mit schwefelreichem Material.

Der Farbkontrast des Bildes ist nur wenig verstärkt im Vergleich mit dem, was das menschliche Auge tatsächlich sehen würde. Tupan Patera war früher als aktiver heißer Fleck ("Hot Spot") zu sehen. Dieses Bild, aufgenommen im Oktober 2001 mit einer Auflösung von 135 Meter pro Bildelement, zeigt die komplexe Natur des Kraters. Tupan ist nun klar als vulkanische Vertiefung zu erkennen. Sie ist ungefähr 75 km breit und umgeben von Klippen von ungefähr 900 m Höhe. Im Krater befindet sich ein großes Gebiet, das höher liegen muss als der Rest des Kraterbodens, da es nicht durch dunkle Lava bedeckt ist. Große Teile dieses Gebiets sind mit einer diffusen roten Ablagerung überzogen, die sich vermutlich durch Kondensation von aus vulkanischen Öffnungen entwichenem Schwefelgas gebildet hat. Der Boden von Tupan weist ein unnatürlich wirkendes Muster auf, das aus tiefschwarzem, grünem, rotem und gelbem Material besteht. Das schwarze Material ist frische, noch warme Lava. Das gelbe Material, so wird vermutet, ist eine Mischung aus Schwefelverbindungen, und das grüne Material scheint sich dort zu bilden, wo roter Schwefel mit dunklen Laven in Verbindung tritt.

Norden ist im Bild oben und die Sonne bescheint die Oberfläche von oben rechts.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Jupitermond Callisto in Falschfarben, Voyager 2

Dieses Falschfarbenbild von Callisto wurde von Voyager 2 am 7. Juli 1979 in einer Entfernung von 1.094.666 Kilometern aufgenommen und ist auf 11 Grad N und 171 Grad W zentriert. Diese Wiedergabe verwendet ein ultraviolettes Bild für die blaue Komponente. Da die Oberfläche im UV einen regionalen Kontrast aufweist, sind Variationen der Oberflächenmaterialien sichtbar. Beachten Sie insbesondere die dunkelblauen Halos, die helle Krater auf der östlichen Hemisphäre umgeben. Die Oberfläche von Kallisto ist die am stärksten mit Kratern besetzte der Galileischen Monde und ähnelt alten, stark Verkraterten Gebieten auf dem Mond, Merkur und Mars. Die hellen Bereiche sind Auswurfmaterial, das von relativ jungen Einschlagskratern ausgeworfen wurde. Eine große ringförmige Struktur, wahrscheinlich ein Einschlagbecken, ist im oberen linken Teil des Bildes zu sehen. Die Farbversion dieses Bildes wurde durch Zusammensetzen von Schwarz-Weiß-Bildern erstellt, die durch den Ultraviolett-, den Klar- und den Orangefilter aufgenommen wurden.

Bild: NASA/JPL

-

Vier Ansichten von Callisto in steigenden Auflösungen

Diese vier Ansichten des zweitgrößten Jupitermondes Callisto verdeutlichen, wie höhere Bildauflösungen eine bessere Interpretation der Oberfläche ermöglichen. In der globalen Ansicht (oben links) scheint die Oberfläche viele kleine helle Punkte zu haben, während die regionale Ansicht (oben rechts) zeigt, daß diese Punkte größere Krater sind. Die lokale Ansicht (unten rechts) zeigt nicht nur kleinere Krater und detaillierte Strukturen der größeren Krater, sie zeigt auch eine glatte dunkle Schicht, die große Bereiche der Oberfläche zu bedecken scheint. Die Nahaufnahme (unten links) zeigt eine überraschende Glätte in dieser hochauflösenden Ansicht (30 m pro Bildpunkt) Callistos. Norden ist in allen Bildern oben. Die Aufnahmen wurden mit dem digitalen Kamerasystem der Sonde Galileo zwischen November 1996 und November 1997 gewonnen. Bilder in noch höherer Auflösung (besser als 20 m pro Bildpunkt) werden am 30. Juni 1999 während des 21. Orbits der Sonde um Jupiter aufgenommen werden.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Hochauflösende Ansicht von Callisto mit beweglicher Deckschicht

Diese relativ hoch aufgelöste Ansicht von Jupiter's Eismond Callisto zeigt zwei vermutlich nicht miteinander in Zusammenhang stehende Phänomene, die für die Planetenwissenschaftler ziemlich überraschend waren. Erstens überzieht eine dunkle, beweglich ("mobil") erscheinende Deckschicht Callisto's Oberfläche. Bewegungen dieses Materials treten an Abhängen auf, wie hier an einigen Kraterrändern zu sehen. Zweitens fehlen trotz der hohen Zahl an großen Kratern auf Callisto entsprechend die kleinen Krater, die in Kratergrößen Häufigkeitsverteilungen auf anderen ähnlichen Körpern im Sonnensystem zu sehen sind. Kleine Krater in der Nähe von Abhängen würden durch Abwärtsbewegungen dunklen Materials aufgefüllt, aber wodurch werden die anderen kleinen Krater ausgelöscht? Eine alternative Erklärung ist, daß potentielle Projektile im Jupitersystem weniger kleine Objekte aufweisen als früher angenommen.

Norden ist oben in der Aufnahme. Das Bild, zentriert bei 17,5° nördlicher Breite und 142,1° westlicher Länge, überdeckt eine Fläche von ungefähr 74 auf 75 Kilometer. Die Auflösung ist etwa 90 m pro Bildelement. Das Bild wurde am 17. September 1997 aus einer Entfernung von 8600 Kilometern durch das Solid State Imaging System an Bord der NASA-Galileo-Sonde während des zehnten Umlaufs um Jupiter aufgenommen.

Bild: NASA/JPL

-

Callisto, globale Farbansicht

Helle "Narben" auf einer ansonsten dunklen Oberfläche bezeugen eine von zahllosen Impaktereignissen geprägte Vergangenheit des Jupitermondes Callisto.

Die drei dem Bild zugrunde liegenden Einzelaufnahmen wurden im Mai 2001 von der NASA-Raumsonde Galileo aufgenommen und am DLR-institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung zu einem Farbbild zusammengefügt. Dies ist die einzige vollständige globale Farbaufnahme von Callisto durch die Galileosonde, welche den Planeten Jupiter seit Dezember 1995 umkreist. Von den vier großen Jupitermonden ist Callisto mit 1,8 Millionen Kilometer Distanz der am weitesten von Jupiter entfernte. Mit einem Durchmesser von 4817 Kilometer ist Callisto der drittgrößte Mond im Sonnensystem.

Callistos Oberfläche ist ziemlich gleichmäßig von Kratern bedeckt, Farbe und Helligkeit variieren jedoch im globalen Maßstab. Die Wissenschaftler glauben, dass die hellen Gebiete im Wesentlichen von Wassereis bedeckt sind, während die dunklen stark erodiert und an Eis verarmt sein dürften.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Jupitermond Callisto, Detail der Oberfläche

Dieses Mosaik aus zwei Bildern zeigt ein Gebiet innerhalb der Valhalla-Region auf dem Jupitermond Callisto. Norden ist oben und die Sonne beleuchtet die Oberfläche von links. Die kleinsten Details, die auf diesem Bild zu erkennen sind, sind Kuppen und kleine Einschlagskrater von etwa 155 Metern Durchmesser. Die Auflösung beträgt 46 Meter pro Bildelement, und das Mosaik deckt ein Gebiet von etwa 33 Kilometern Durchmesser ab. Eine markante Verwerfung durchzieht das Mosaik. Diese Verwerfung ist eines von vielen strukturellen Merkmalen, die die Valhalla-Multiringstruktur bilden, die einen Durchmesser von 4.000 Kilometern hat. Wissenschaftler glauben, dass Valhalla das Ergebnis eines großen Einschlags zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte von Callisto ist. Mehrere kleinere Erhebungen befinden sich parallel zu der markanten Steilkante. Zahlreiche Einschlagskrater mit einer Größe von 155 Metern bis 2,5 Kilometern sind auf dem Mosaik zu sehen. Die Bilder, aus denen dieses Mosaik besteht, wurden am 4. November 1996 (Weltzeit) mit dem Kamerasystem an Bord der NASA-Raumsonde Galileo aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/ASU

-

Callisto, Mosaik der Asgard-Impaktstruktur

Niedrig aufgelöste Farbdaten wurden mit einem höher aufgelösten Mosaik kombiniert, um dieses Infrarot-Kompositbild eines Paares alter, Multiringbecken auf dem Jupitermond Callisto zu erstellen. Die abgebildete Region befindet sich auf der vorderen Hemisphäre von Callisto bei 26 Grad Nord und 142 Grad West und hat einen Durchmesser von fast 1.400 Kilometern. Norden ist im Bild oben und die Sonne beleuchtet die Oberfläche von Osten her. Das Bild wird von der Einschlagstruktur Asgard dominiert, die sich in der glatten, hellen Region in der Mitte des Bildes befindet und von konzentrischen Ringen mit einem Durchmesser von bis zu 1.700 Kilometern umgeben ist. Nördlich von Asgard ist eine zweite ringförmige Struktur mit einem Durchmesser von etwa 500 Kilometern zu sehen, die teilweise von dem jüngeren, hellen Krater Burr verdeckt wird. Die eisigen Materialien, die von den jüngeren Kratern freigelegt wurden, stehen in scharfem Kontrast zu den dunkleren und rötlicheren Beschichtungen auf den älteren Oberflächen von Callisto.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Zwei Ansichten des Jupitermondes Europa

Dieses Bild zeigt zwei Ansichten der nachfolgenden Hemisphäre von Jupiters eisbedecktem Trabanten Europa. Das linke Bild zeigt Eropa in annähernd natürlichen Farben. Das rechte Bild ist eine Falschfarben-Kombination aus Violett-, Grün- und Infrarotbildern, um die Farbunterschiede in der überwiegend aus Wassereis bestehenden Kruste von Europa hervorzuheben. Dunkelbraune Bereiche stellen felsiges Material dar, das aus dem Inneren stammt, durch einen Einschlag auf die Oberfläche gebracht wurde oder aus einer Kombination von inneren und äußeren Quellen stammt. Helle Ebenen in den Polargebieten (oben und unten) sind in Blautönen dargestellt, um möglicherweise grobkörniges Eis (dunkelblau) von feinkörnigem Eis (hellblau) zu unterscheiden. Lange, dunkle Linien sind Brüche in der Kruste, von denen einige mehr als 3.000 Kilometer lang sind. Das helle Merkmal mit einem zentralen dunklen Fleck im unteren Drittel des Bildes ist ein junger Einschlagskrater mit einem Durchmesser von etwa 50 Kilometern. Dieser Krater wurde "Pwyll" genannt, nach dem keltischen Gott der Unterwelt.

Europa hat einen Durchmesser von etwa 3.160 Kilometern, was in etwa der Größe des Erdmondes entspricht. Dieses Bild wurde am 7. September 1996 in einer Entfernung von 677.000 Kilometern von dem Kamerasystem an Bord der Raumsonde Galileo während ihrer zweiten Umlaufbahn um Jupiter aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Doppelte Bergrücken, dunkle Flecken und glatte Eisebenen auf Europa

Dieses Bildmosaik einer Region auf der südlichen Hemisphäre des Jupitermondes Europa beinhaltet zahlreiche Oberflächenmerkmale, wie sie typisch für die Eiskruste dieses Mondes sind. Bräunlich gefärbte, geradlinig verlaufende (Doppel-)Bergrücken erstrecken sich quer über den Bildausschnitt. Dabei könnte es sich um gefrorene Überbleibsel einstiger "kryo"-vulkanischer (vom griechischen Wort für Eis, kryos) Tätigkeit auf dem Mond handeln: Möglicherweise trat einst entlang von Spalten Wasser oder eine teilweise geschmolzene Substanz an die Oberfläche, was jedoch zu einem sofortigen Ausgefrieren führte, da die Temperaturen auf Europa - in so großer Distanz zur Sonne - extrem niedrig sind. Dunkle Flecken von mehreren Kilometern Durchmesser finden sich fast überall auf dem gezeigten Bildausschnitt. Aus welchen Substanzen sich die doppelten Bergrücken und die dunklen Flecken zusammensetzen, ist nicht eindeutig geklärt; möglicherweise enthalten diese Strukturen Evaporite: Mineralsalze, die in einer Matrix mit hohem Wassergehalt eingebettet sind. Eine (geologisch ältere) blaue Oberfläche, die aus fast reinem Wassereis besteht, liegt unter den Doppelgraten. Norden ist links unten im Bild, und die Sonne beleuchtet die Oberfläche von oben links. Die Bildmitte befindet sich bei etwa 40° nördlicher Breite und 225° Grad westlicher Länge. Der Bildausschnitt deckt etwa eine Fläche von 800 km mal 350 km ab. Die Bildauflösung beträgt 230 Meter pro Bildpunkt. Die Farben wurden kontrastverstärkt, um morphologische Details und die Oberflächenzusammensetzung besser zu betonen. Ein Astronaut, der in einem Raumschiff um diesen kleinsten der vier „Galileischen Monde“ Jupiters fliegen würde und sich die Oberfläche Europas betrachtete, würde diese etwas heller und in weniger kräftigen Farben sehen als hier dargestellt. Die Aufnahmen wurden mit dem digitalen Kamerasystem an Bord der NASA-Raumsonde Galileo während zweier unterschiedlicher Orbits gewonnen.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Europa, auffällige lineare Struktur Rhadamanthys Linea

Europas Oberfläche ist mit einem ausgedehnten Netz von linearen Merkmalen wie Rissen, Graten und Bändern sowie anderen kleineren kreisförmigen Merkmalen wie Gruben, Flecken, Kuppen und Mikrochaos bedeckt. Dieses Bild, das aus Bildern mit Klarsichtfilter erstellt wurde, die während der 17. Umkreisung des Jupiters durch die Raumsonde Galileo aufgenommen wurden, und mit Bildern mit geringerer Auflösung, die während der ersten Umkreisung des Jupiters durch Galileo aufgenommen wurden, koloriert wurde, zeigt eine große Vielfalt dieser Merkmale. Besonders auffällig ist der markante Bergrücken in der Mitte des Bildes, die sogenannte Rhadamanthys Linea. Während die meisten Bergrücken in kolorierten Bildern wie in dieser verbesserten Farbversion ein rötliches Aussehen haben, scheint Rhadamanthys ungleichmäßige Flecken aus dunklerem, röterem Material aufzuweisen, die an einigen Stellen stärker ausgeprägt sind als an anderen. Einige Wissenschaftler interpretieren das Aussehen von Rhadamanthys als Hinweis darauf, dass es sich um ein kürzlich oder vielleicht sogar gegenwärtig aktives Merkmal auf Europas Oberfläche handelt.

Dieses Bild wurde mit dem Galileo Solid-State Imager (SSI) mit einer Auflösung von 224 Metern pro Pixel aufgenommen. Norden ist oben, und das Bild ist ungefähr auf 30 Grad nördlicher Breite und 220 Grad Länge zentriert. Das Bild wurde am 26. September 1998 aufgenommen.

Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

-

Bergrücken und Brüche auf dem Jupitermond Europa

Dieses hochauflösende Bild der Eiskruste von Europa, einem der Monde des Jupiters, zeigt eine Oberfläche, die von zahlreichen Graten und Brüchen durchzogen ist. Das Gebiet, das von diesem Bild abgedeckt wird, ist etwa 15 Kilometer mal 12 Kilometer groß und befindet sich bei 15 Nord, 273 West. Norden ist oben und die Sonne beleuchtet das Gebiet von rechts. Der große Bergrücken in der unteren rechten Ecke des Bildes ist etwa 2,5 Kilometer breit und ist eines der jüngsten Merkmale auf diesem Bild, da er viele der anderen Merkmale durchschneidet. Beachten Sie, dass ein Bergrücken durch eine rechtsseitige Verwerfung abgeschert wurde.

Dieses Bild wurde von der Raumsonde Galileo am 20. Februar 1997 aus einer Entfernung von 2000 Kilometern aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/ASU

-

Europa, Gebiet mit Bergrücken und Bändern

Die Oberfläche des Jupitermondes Europa weist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft auf, darunter Bergrücken, Bänder, kleine runde Kuppen und zerrissenes Gelände, das Geologen als "Chaos-Terrain" bezeichnen. Dieses neu bearbeitete Bild wurde von der NASA-Raumsonde Galileo am 26. September 1998 aufgenommen und zeigt Details der verschiedenen Oberflächenmerkmale auf Europa. Farbverstärkte Bilder wie dieses ermöglichen es den Wissenschaftlern, geologische Merkmale mit unterschiedlichen Farben hervorzuheben, die mit der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche in Zusammenhang stehen. Bereiche, die hellblau oder weiß erscheinen, bestehen aus relativ reinem Wassereis, während rötliche Bereiche mehr anderes Material enthalten.

Dieses Bild zeigt eine Region der Oberfläche von Europa, die mit Kämmen und Bändern bedeckt ist, mit einigen kleinen unterbrochenen Chaosregionen. Man nimmt an, dass die langen, linearen Grate und Bänder, die die Oberfläche von Europa durchziehen, mit der Reaktion der eisigen Oberflächenkruste von Europa zusammenhängen, die durch die starke Schwerkraft des Jupiters gedehnt und gezogen wird. Bergrücken, eine häufige Oberflächenform, können sich bilden, wenn sich ein Riss in der Oberfläche wiederholt öffnet und schließt und so eine Struktur bildet, die typischerweise einige hundert Meter hoch und einige Kilometer breit ist und sich horizontal über Tausende von Kilometern erstrecken kann. Im Gegensatz dazu sind Bänder Stellen, an denen sich ein Riss anscheinend horizontal weiter auseinandergezogen hat, wodurch große, breite, relativ flache Merkmale entstehen. Dieses Bild zeigt sowohl Bergrücken als auch Bänder, die auf komplexe Weise miteinander interagieren, die der tektonischen Aktivität auf der Erde ähnlich ist.

Die Bildauflösung beträgt 223 Meter pro Pixel, und dieses Bild zeigt ein Gebiet von etwa 285 Kilometern Breite.

Bild: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

-

Europa, Gebiet mit dünner zerbrochener Eiskruste in der Conamara-Region

Dieses Bild zeigt ein kleines Gebiet auf dem Jupitermond Europa, dünne zerbrochene Eiskruste in der Conamara-Region. Dabei wurde das Zusammenspiel von hoher Bildauflösung mit Farbinformationen der Oberfläche und Eisstrukturen dargestellt. Die weißen und blauen Farben kennzeichnen Gebiete, die von einer feinen Schicht von Eispartikeln bedeckt sind, die bei der Entstehung des rund 1000 Kilometer südlich gelegenen Kraters Pwyll (26 km Durchmesser) ausgeworfen wurden. Einige kleine Krater mit weniger als 500 m Durchmesser stehen im Zusammenhang mit dieser Region. Sie wurden vermutlich zur gleichen Zeit wie die feine Schicht gebildet, als große, intakte Eisblöcke durch die Einschlagsexplosion, die den Krater Pwyll hervorrief, hochgeschleudert wurden. Die unbedeckte Oberfläche hat einen bräunlich-rötlichen Farbton, der durch Mineralien verursacht wird, die mit dem bei der Zerstörung des Gebietes entstandenen und ausgetretenen Wasserdampf aus dem Bereich unterhalb der Kruste befördert und verteilt wurden. Die Originalfarbe der Eisoberfläche war vermutlich ein tiefes Blau, das man an anderen Stellen des Mondes sehen kann. Die Farben in diesem Bild wurden zur besseren Erkennbarkeit etwas verstärkt.

Norden ist im Bild oben und die Sonne beleuchtet das Gebiet von rechts. Das Bild ist bei 9° nördlicher Breite und 86,5° westlicher Länge zentriert und umfaßt ein etwa 70 km x 30 km großes Gebiet. Das Bild kombiniert Daten des digitalen Kamerasystems der NASA-Raumsonde Galileo, die während dreier Orbits im Jupitersystem aufgenommen wurden: Farbdaten mit niedriger Auflösung (Violett, Grün und Infrarot), die im September 1996 gewonnen wurden, wurden mit Bildern mittlerer Auflösung vom Dezember 1996 zu einem synthetischen Farbbild kombiniert. Dieses wurden wiederum mit einen Mosaik in hoher Auflösung kombiniert, das am 20. Februar 1997 mit einer Auflösung von 54 m pro Bildpunkt aus einer Entfernung von 5340 km entstand.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Europa, halbglobale Farbansicht in hoher Auflösung

Die rätselhafte, faszinierende Oberfläche von Jupiters Eismond Europa ist auf dieser neu bearbeiteten Farbansicht zu sehen, die aus Bildern der NASA-Raumsonde Galileo aus den späten 1990er Jahren stammt. Dies ist die Farbansicht von Europa von Galileo, die den größten Teil der Oberfläche des Mondes mit der höchsten Auflösung zeigt.

Die Szene zeigt die atemberaubende Vielfalt der Oberflächengeologie von Europa. Lange, lineare Risse und Grate durchziehen die Oberfläche, unterbrochen von Regionen mit zerrissenem Gelände, in denen die Eiskruste der Oberfläche aufgebrochen und zu neuen Mustern neu gefroren ist. Die Farbvariationen auf der Oberfläche hängen mit den Unterschieden in der Art und Lage der geologischen Merkmale zusammen. So enthalten beispielsweise Gebiete, die blau oder weiß erscheinen, relativ reines Wassereis, während rötliche und bräunliche Gebiete andere Komponenten in höheren Konzentrationen enthalten. Die Polarregionen, die in dieser Ansicht links und rechts zu sehen sind, sind deutlich blauer als die äquatorialeren Breiten, die eher weiß erscheinen. Man nimmt an, dass diese Farbunterschiede auf Unterschiede in der Größe der Eiskristalle an den beiden Orten zurückzuführen sind.

Die durch Nahinfrarot-, Grün- und Violettfilter aufgenommenen Bilder wurden für diese Ansicht kombiniert. Die Bilder wurden um das außerhalb des Bildes gestreute Licht korrigiert, um eine Farbkorrektur zu erhalten, die nach Wellenlänge kalibriert ist. Lücken in den Bildern wurden mit simulierten Farben aufgefüllt, die auf der Farbe von nahegelegenen Oberflächenbereichen mit ähnlichen Geländetypen basieren. Diese globale Farbansicht besteht aus Bildern, die vom Galileo Solid-State Imaging (SSI)-Experiment bei der ersten und vierzehnten Umrundung des Jupitersystems in den Jahren 1995 bzw. 1998 aufgenommen wurden. Die Auflösung beträgt 1,6 Kilometer pro Pixel. Norden auf Europa ist rechts.

Bild: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

-

Jupitermond Ganymed in natürlichen Farben

Natürliche Farbansicht von Ganymed aus Aufnahmen der Galileo-Raumsonde während ihrer ersten Begegnung mit dem Mond. Norden ist oben im Bild und die Sonne beleuchtet die Oberfläche von rechts. Die dunklen Bereiche sind älteren, stärker mit Kratern besetzte Regionen und die hellen Bereiche sind die jüngeren, tektonisch deformierten Regionen. Die bräunlich-graue Farbe ist auf die Vermischung von Gesteinsmaterial und Eis zurückzuführen. Helle Flecken sind geologisch jüngere Einschlagskrater und ihre Auswurfdecken. Die feinsten Details, die auf diesem Bild zu erkennen sind, haben einen Durchmesser von etwa 13,4 Kilometern. Die Bilder, die zu diesem Farbbild zusammengefügt wurden, wurden am 26. Juni 1996 ab 8:46:04 UT (Universal Time) aufgenommen.

Bild: NASA/JPL

-

Ganymed, globale Ansicht

Das Bild zeigt eine globale Ansicht der Hemisphäre Ganymeds, die entgegen der Bahnbewegung gerichtet ist und im englischen als "trailing side" ("Heckseite") bezeichnet wird. Die Farben sind verstärkt, um kleinere Unterschiede hervorzuheben. Global wird die Ganymed-Oberfläche von den Polkappen, dem hellen, von Bergrücken geprägte Landschaften und dunkleren Gebieten dominiert. Viele Krater mit mehreren Dutzend Kilometern Durchmesser sind zu sehen. Der violette Farbton an den Polen könnte von kleineren Teilchen herrühren, die das kurzwellige Licht mehr streuen (am violetten Ende des Spektrums). Ganymeds Magnetfeld, das von Galileos Magnetometer-Instrument 1996 entdeckt wurde, dürfte zum Teil für das Aussehen der Polgebiete verantwortlich sein. Im Vergleich zu den Polkappen der Erde sind die Polgebiete Ganymeds weit ausgedehnt. Der Frost der Polkappen reicht im Mittel bis zum 40. Breitengrad hinab, und an manchen Stellen sogar bis zum 25. Breitengrad. Zum Vergleich: Berlin liegt bei 52 Grad nördlicher Breite, und Tucson in der Wüste Arizonas bei 32 Grad Nord.

Norden ist im Bild oben. Das Farbbild wurde aus Aufnahmen der Filter "Violett", "Grün" und "1-Mikrometer" zusammengesetzt; der 306. Längengrad West befindet sich in der Bildmitte. (Das Zentrum der Trailing side liegt bei 270 Grad West, also etwas rechts von der Bildmitte.) Die Bildauflösung beträgt 9 Kilometer pro Bildpunkt. Die Bilder wurden am 29. März 1998 aus 918.000 Kilometern Entfernung von der SSI-Kamera der NASA-Raumsonde Galileo aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Doppelringkrater Har auf dem Jupitermond Ganymed

Dieses Bild zeigt eine stark mit Kratern besetzte Region in der Nähe des Äquators von Callisto. Es wurde vom Solid State Imaging (CCD)-System der Raumsonde Galileo auf ihrer neunten Umlaufbahn um Jupiter aufgenommen. Norden ist im Bild oben. Der 50 Kilometer große Doppelringkrater in der Mitte des Bildes trägt den Namen Har. Har weist einen ungewöhnlichen runden Hügel in seinem Inneren auf. Der Ursprung des Hügels ist unklar, aber wahrscheinlich handelt es sich um die Anhebung von eisreichem Material von unten, entweder als "Rückstoß" unmittelbar nach dem Einschlag, der den Krater gebildet hat, oder als späterer Prozess. Har ist älter als der markante 20-Kilometer-Krater, der sich an seinem westlichen Rand befindet. Der große Krater, der teilweise in der nordöstlichen Ecke des Bildes zu sehen ist, heißt Tindr. Ketten von Sekundärkratern (Krater, die durch den Einschlag von Material entstanden sind, das bei einem Einschlag aus dem Hauptkrater geschleudert wurde), die von Tindr ausgehen, durchschneiden den östlichen Rand von Har.

Das Bild, zentriert auf 3,3 Grad südlicher Breite und 357,9 Grad westlicher Länge, zeigt ein Gebiet von 120 mal 115 Kilometern. Die Sonne beleuchtet die Szene von Westen her (links). Die kleinsten erkennbaren Merkmale auf dem Bild haben einen Durchmesser von etwa 294 Metern. Dieses Bild wurde am 25. Juni 1997 aufgenommen, als Galileo 14.080 Kilometer von Callisto entfernt war.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Ganymed, perspektivische Ansicht heller Bergrücken in der Region Uruk Sulcus

Dieses Bild ist eine auf dem Computer errechnete perspektivische Ansicht von Bergrücken in der Region Uruk Sulcus auf dem Jupitermond Ganymed. Dieses Region ist Teil des hellen gefurchten Gebiets, das mehr als die Hälfte von Ganymeds Oberfläche bedeckt, und in dem die Eisoberfläche zu vielen parallelen Rücken und Gräben aufgebrochen ist. Helles Eismaterial ist auf den Kämmen der Bergrücken zu sehen, während sich dunkles Material in den tiefer liegenden Gebiet angesammelt hat. Die topographische Information, die aus den Aufnahmen von zwei aufeinanderfolgender Vorbeiflügen der NASA-Sonde Galileo an Ganymed gewonnen wurden, zeigen Höhenunterschiede von einigen hundert Metern zwischen den höchsten und den niedrigsten Punkten dieses Gebietes.

Diese perspektivische Ansicht ist nach Süden orientiert und die Topographie wurde vertikal überhöht. Die Bildmitte befindet sich bei 12° nördlicher Breite und 168° Länge. Die kleinsten erkennbaren Details sind 86 m groß. Die Aufnahme wurde am 6. September 1996 um 18:46:57 UT aus einer Entfernung von 4196 km mit dem digitalen Kamerasystem der Sonde Galileo gewonnen.

Bild: NASA/JPL/Brown University

-

Palimpsest Buto Facula in Marius Regio auf Ganymed

Das Bild zeigt ein Mosaik von Buto Facula, einem sogenannten "Palimpsest" im Gebiet Marius Regio auf Ganymed, dem größten Jupitermond. Palimpseste sind helle, fast runde Flecken, von denen man annimmt, daß sie Einschlagsstrukturen sind. Man findet sie vorwiegend aber nicht ausschließlich in Ganymeds stärker mit Kratern bedeckten alten dunklen Gebieten und auch auf Callisto, Ganymeds äußerem Nachbar. Das hochauflösende Bild in der Mitte wurde mit dem digitalen Kamerasystem der Sonde Galileo während der achten Jupiterumrundung aus einer Entfernung von 18.600 km gewonnen. Die Auflösung beträgt 180 m pro Bildpunkt - die kleinsten erkennbaren Details sind etwa 360 m groß. Die Sonne beleuchtet das Gebiet von rechts unter einem niedrigen Winkel, so daß die morphologischen Strukturen durch die Schattenbildung hervorgehoben werden. Norden ist im Bild oben. Der geringer aufgelöste Kontext stammt von der Sonde Voyager 1, die 1979 das Jupitersystem in größerer Entfernung als Galileo durchflog. Die Bildmitte befindet sich 12° nördlich des Äquators bei einer Länge von 24° Ost.

Bild: NASA/JPL/DLR

-

Ganymed, Arbela Sulcus und Nicholson Region in regionaler Ansicht

Diese Ansicht von Nicholson Regio und Arbela Sulcus auf Jupiters Mond Ganymed zeigt den deutlichen Kontrast zwischen dem glatten, helleren Band (Arbela Sulcus) und dem umgebenden, tektonisch deformierten dunklen Gelände. Diese Beobachtung wurde unter anderem auch deshalb durchgeführt, um zwischen verschiedenen theoretischen Modellen entscheiden zu können, die entweder eine tektonische oder eine vulkanische Ursache für die Entstehung von Arbela Sulcus (und auch anderen, geologisch ähnlichen Gebieten auf Ganymed) vorschlagen. Das vulkanische Modell nimmt an, dass eine relativ reine, wasserreiche "Lava" eine ursprünglich tektonisch entstandene Mulde gefüllt hat und sich anschließend abkühlte, wobei eine relativ glatte Obergläche entstand. Tektonische Modelle schlagen vor, dass das ältere, dunkle Gelände Verwerfungs- und Deformationsprozessen ausgesetzt war, wodurch die vormals existierenden Oberflächenformen zerstört wurden und tiefer liegendes reines Eis nach oben gelangen konnte. Die Analyse der Fotos legt jedoch eine dritte, unerwartete Möglichkeit nahe: Arbela Sulcus könnte, ähnlich den Bändern auf Europa, durch eine tektonisch bedingte Teilung der Kruste und nachquellendes Material von unten entstanden sein.

Norden ist im Bild links oben, und die Sonne bescheint die Oberfläche von Westen. Das Bildzentrum liegt bei 14 Grad südlicher Breite und 347 Grad westlicher Länge; das Bild zeigt ein gebiet von einer Fläche von ungefähr 258 km x 116 km Größe. Die Bildauflösung beträgt 133 Meter pro Bildelement. Die Bilder wurden am 20. Mai 2000 von der SSI-Kamera (Solid State Imaging) an Bord der NASA-Raumsonde Galileo aus einer Entfernung von 13100 km aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/Brown University

-

Ganymed, durch geologische Störungen entstandene Steilhänge im dunklen Gebiet Nicholson Regio

In diesem Bild des dunklen Gebiets von Nicholson Regio, nahe der Grenze zu Harpagia Sulcus, erscheint das raue, alte, dicht bekraterte dunkle Terrain durch eine Reihe von Steilhängen tektonisch zerbrochen. Die zerbrochenen Blöcke bilden eine Folge von "Stufen", ähnlich einem geneigten Stapel von Büchern. Vergleichbare Formen entstehen auf der Erde, wenn die Kruste durch tektonische Verwerfungen zerbrochen wird und die dazwischen liegenden Blöcke auseinander gezogen und rotiert werden. Dieses Bild unterstützt die Auffassung, dass die Grenze zwischen hellem und dunklem Terrain durch sogenannte Dehnungsstörungen gebildet wird.

Norden zeigt im Bild nach rechts, und die Sonne beleuchtet die Oberfläche von Westen (oben). Das Bild mit Zentrum bei 14 Grad südlicher Breite und 320 Grad westlicher Länge umfasst ungefähr 16x15 Kilometer. Die Auflösung beträgt 20 Meter pro Bildelement. Das Bild wurde am 20. Mai 2000 um 10:14 UTC (Universalzeit) aus einer Entfernung von 2090 km durch die SSI-Kamera an Bord der Galileo-Sonde aufgenommen.

Bild: NASA/JPL/Brown University

-

Ganymed, Detail der dunken Seite

Dieses Bild der dunklen Seite des Jupitermondes Ganymed wurde von der Sternenkamera der Stellar Reference Unit an Bord der NASA-Raumsonde Juno während ihres Vorbeiflugs an dem Eismond am 7. Juni 2021 aufgenommen.

Normalerweise ist die Navigationskamera dafür zuständig, das Raumschiff auf seinem Kurs zu halten. Sie war jedoch in der Lage, ein Bild der dunklen Seite des Mondes (der der Sonne abgewandten Seite) zu machen, da sie in das schwache Licht des Jupiters getaucht war; die Kamera funktioniert auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragend.

Bild: NASA/JPL-Caltech/SwRI

-

Globales farbverstärktes Mosaik des Jupitermonds Ganymed

Dieses verstärkte Bild des Jupitermondes Ganymed wurde von der JunoCam an Bord der NASA-Raumsonde Juno während des Vorbeiflugs an dem Eismond am 7. Juni 2021 bei Junos 34. nahen Vorbeiflugs an Jupiter.

Der fehlende obere Teil des ursprünglichen JunoCam-Bildes wurde größtenteils mit Hilfe eines zusätzlichen Bildes rekonstruiert. Für das neue, verbesserte Bild wurden kleine Oberflächenmerkmale von anderen Stellen der Oberfläche von Ganymed extrahiert.

Während des Vorbeiflugs am 7. Juni flog Juno nur 1.038 Kilometer über der Oberfläche von Ganymed, dem größten Mond des Sonnensystems, vorbei. Die Raumsonde befindet sich seit dem 4. Juli 2016 in einer Umlaufbahn um den Jupiter, aber dies war der erste Vorbeiflug an einem der großen Monde des Jupiters.

Bild: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kalleheikki Kannisto © CC BY