Zusammenstellung ausgewählter Bilder zum Mars und seinen Monden, die um weiterführenden Links mit der Möglichkeit des Downloads ergänzt wurden.

-

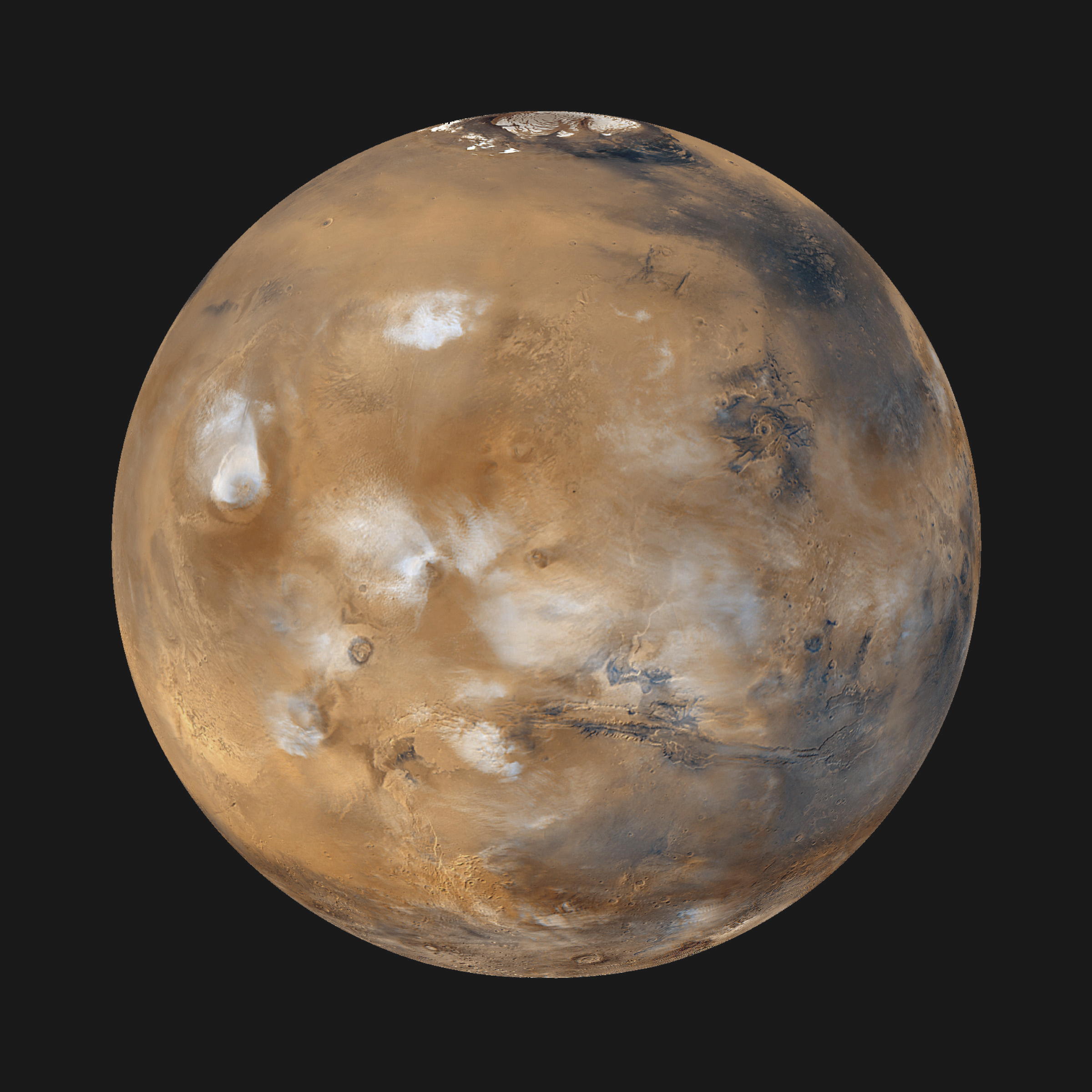

Globale Ansicht des Mars mit Wolken über den Vulkanen der Tharsis-Region

Zwölf Umläufe pro Tag liefern den Weitwinkelkameras des Mars Global Surveyor MOC einen globalen "Schnappschuss" der Wettermuster auf dem Planeten. Hier hängen bläulich-weiße Wassereiswolken über den Tharsis-Vulkanen. Dieses computergenerierte Bild wurde erstellt, indem die globale Karte, die Sie bei PIA02066 finden, auf eine Kugel gewickelt wurde. Das Zentrum dieser neu [sic] projizierten Kugel liegt bei 15 Grad Nord, 90 Grad West. Durch diese Perspektive wird der Südpol (der in der Originalkarte nicht erfasst ist) aus unserem Blickfeld gedreht.

Bild: NASA/JPL/MSSS

-

Junger kleiner Einschlagskrater auf dem Mars

Wiederholte Aufnahmen der gleichen Gebiete auf dem Mars ermöglichen es, Veränderungen zu erkennen, einschließlich neuer Einschläge. Dieser jüngste Krater ist bekanntermaßen zwischen Februar 2005 und Juli 2005 entstanden.

Ankommende Impaktoren bilden neue Krater und lagern Gestein in einer so genannten Auswurfdecke ab, die sich außerhalb des Kraters befindet. Von oben betrachtet ähnelt die Auswurfdecke einem Spritzmuster. Die dunklen Farben auf dem Bild zeigen einen Teil der Decke, einschließlich weit entfernter kleiner Gesteinsbrocken. Das Blau stellt wahrscheinlich dunkles Basaltgestein dar, ein vulkanisches Gestein, das an Orten wie Hawaii zu finden ist und sich auf der staubbedeckten Oberfläche befindet.

Die radialen Strukturen des Kraters bestehen aus Auswurfmaterial und werden oft als "Strahlen" bezeichnet. Die Strahlen werden verwendet, um jüngere Krater zu identifizieren und sie auf Bildern zu finden. Ältere Krater weisen keine Strahlen auf, da sie bereits abgetragen wurden. Wie an diesem Beispiel deutlich wird, ermöglichen uns Einschlagskrater die Untersuchung der unterirdischen Teile von Planeten.

Bild: NASA/JPL/University of Arizona

-

Mars, Staublawine an einem steilen Kliff am Nordpol

Seit HiRISE zum ersten Mal Lawinen auf dem Mars gefunden hat, haben wir an den wahrscheinlichsten Orten nach ihnen gesucht: steile Klippen an den Rändern der geschichteten Ablagerungen am Nordpol.

Diese Schichten sind in der Steilwand sichtbar, die diagonal durch das Bild verläuft. Das helle, glattere Material unten links befindet sich an der Spitze der Steilwand, und hier haben wir eine weitere Lawine eingefangen, die den steilen Abhang nach oben rechts im Bild hinunterstürzt.

Eine große (etwa 200 Meter breite) Wolke rötlichen Staubs wurde am Fuß der Steilwand aufgewirbelt. Feine hellen Spuren sind weiter oben an der Felswand zu sehen – möglicherweise handelt es sich dabei um einzelne Materialabgänge, die sich dann ausbreiten, wenn die Lawine nach unten stürzt.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Candor Chasma im Valles Marineris, perspektivische Darstellung aus südlicher Sicht

Ein schräges Farbbild der zentralen Valles Marineris auf dem Mars, das das Relief von Ophir und Candor Chasmata zeigt; Blick nach Norden. Das Foto ist eine Zusammenstellung von hochauflösenden Viking-Bildern in Schwarz-Weiß und niedrig aufgelösten Farbbildern. Das Ophir Chasma im Norden ist etwa 300 km breit und bis zu 10 km tief. Die zusammenhängenden Chasmata oder Täler der Valles Marineris sind möglicherweise durch eine Kombination aus erosivem Einsturz und struktureller Aktivität entstanden. Auf dem Boden der Chasmata sind Zungen von inneren Schichtablagerungen zu beobachten sowie junges Erdrutschmaterial entlang der Basis der Nordwand des Ophir Chasma.

Bild: NASA/JPL/USGS

-

Teile der Täler Dao und Niger Vallis

Teile der Mars-Täler Dao und Niger Vallis mit einer Auflösung von etwa 40 m pro Bildpunkt, aufgenommen im Orbit 528. Die Täler liegen im Randbereich des Vulkangebietes Hesperia Planum und des Hellas-Beckens bei 32° S und 93° O.

Das als Outflow-Channel bezeichnete Talsystem ist an einigen Stellen bis zu 40 km breit. Die nordöstlichen Talköpfe liegen ca. 200 m tiefer als die hier abgebildeten Talausgänge. Während das nördliche Dao Vallis im Mittel 2.400 m tief ist, ist das südliche Niger Vallis knapp 1.000 m weniger eingetieft. Dafür weist dieses Tal eine deutlich chaotische Talbodenstruktur auf. Im wesentlichen ist das Niger Vallis von terrassierten Beckenstrukturen und Bruchstrukturen dominiert. Das Dao Vallis weist mit einen ebeneren Talboden mit zahlreichen, stark verwitterten "Restbergen" im Talinnern auf.

Die Täler sind in einem Gebiet eingeschnitten, das noch zum Südhang des Vulkans Hadriaca Patera zählt. An der Oberfläche lassen sie Spuren zahlreicher Lavaströme und möglicherweise auch Oberflächenabflussrinnen erkennen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC By-SA 3.0 IGO

-

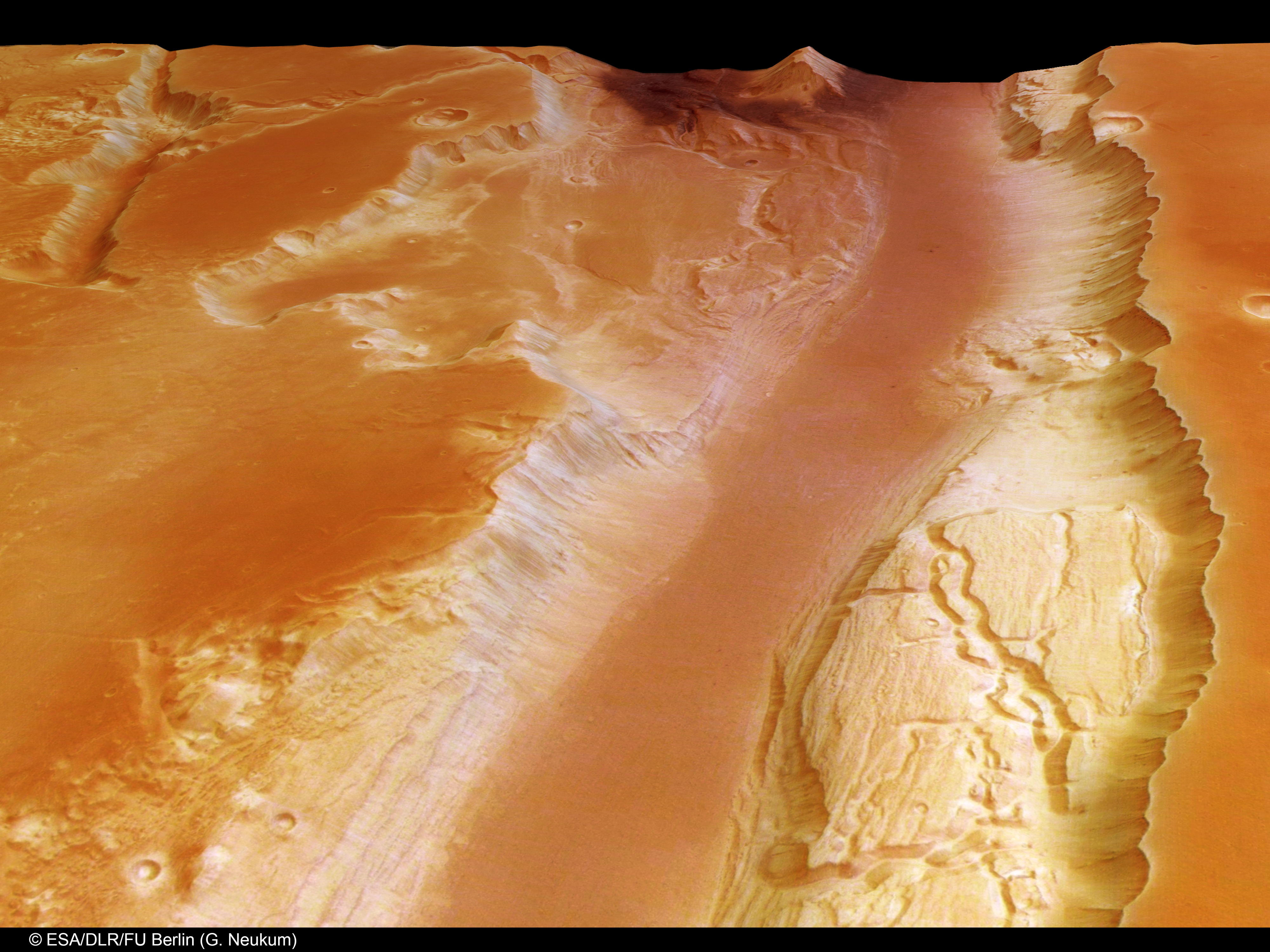

Teil der Region Eos Chasma am östlichen Ende der Valles Marineris

Tal-Ebene Eos Chasma am östlichen Ende der Valles Marineris bei 11° S und 322° O in perspektivischer Ansicht. Dort verengen sich die Valles Marineris und sind nur durch zwei schmale Schluchten im Hochland mit den großen, nach Norden umbiegenden Ausflusstälern verbunden. Das Eos Chasma, ist der südliche der beiden Durchgänge, Capri Chasma der nördliche. Jenseits des Eos Chasma schließt sich chaotisches Terrain an. Dieser Ausschnitt des Eos Chasma zeigt, dass an dieser Engestelle die geologische Vergangenheit sehr komplex gewesen sein muss: Als schmales glattes Band erkennt man den Talgrund des Eos Chasma, flankiert im Süden von der 5000 m steil abbrechenden Hochlandebene, die wegen der häufig auftretenden großen Einschlagkrater sehr alt sein muß. In der Perspektive sind deutlich auch Massenbewegungen durch volumenreiche Hangrutsche an der Geländekante zu erkennen. Nordwestlich des Talgrunds sind Reste des nördlich angrenzenden Hochlandes als inselähnliche Oberflächenformen zu sehen. Zum Teil weist das Gelände markante terrassenartige Stufen auf, die möglicherweise auf unterschiedliche Wasserstände zu verschiedenen Zeiten hinweisen. Nach Osten hin häufen sich Regionen, die von rissigen, bruchartigen Strukturen überprägt sind. Sehr schroff und "kantig" zeigt sich hier das Gelände. "Kleine" Hügel ergeben sich hier mit einem durchschnittlichen Basisdurchmesser von 5 km immerhin 1000 und mehr m über die Umgebung. Vereinzelt sind auf der Hochlandfläche gewundene Strukturen zu erkennen, die an ausgetrocknete Flußläufe erinnern – möglicherweise Täler, in denen einst Wasser vom Hochland ins Eos Chasma floss. Keinesfalls könnten diese kleinen Zuflüsse aber die Mengen an Wasser geliefert haben, die notwentig waren, um das in seinen Dimensionen doch gewaltige Eos Chasma geschaffen zu haben

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Gesamte Gipfelregion des Vulkans Olympus Mons

Diese Vertikalansicht von Olympus Mons zeigt den eindrucksvollen und komplexen Gipfelkrater des höchsten Vulkans unseres Sonnensystems. Der Vulkan besitzt eine Höhe von 22 km, der kesselartige Krater, die so genannte Caldera, erreicht eine Tiefe von 3 Kilometer. Diese Aufnahme ist das erste hochauflösende Farbbild, das die gesamte Gipfelregion des Olympus Mons abdeckt.

Das Farbbild wurde am 21. Januar 2004 in einer Orbithöhe von 273 Kilometer von der hochauflösenden Stereokamera HRSC auf Mars Express gemacht. Das Bildzentrum liegt bei 18.3 Grad Nord und 227 Grad Ost. Die Bildbreite beträgt 102 Kilometer bei einer Auflösung von 12 Meter pro Bildpunkt. Süden ist oben.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

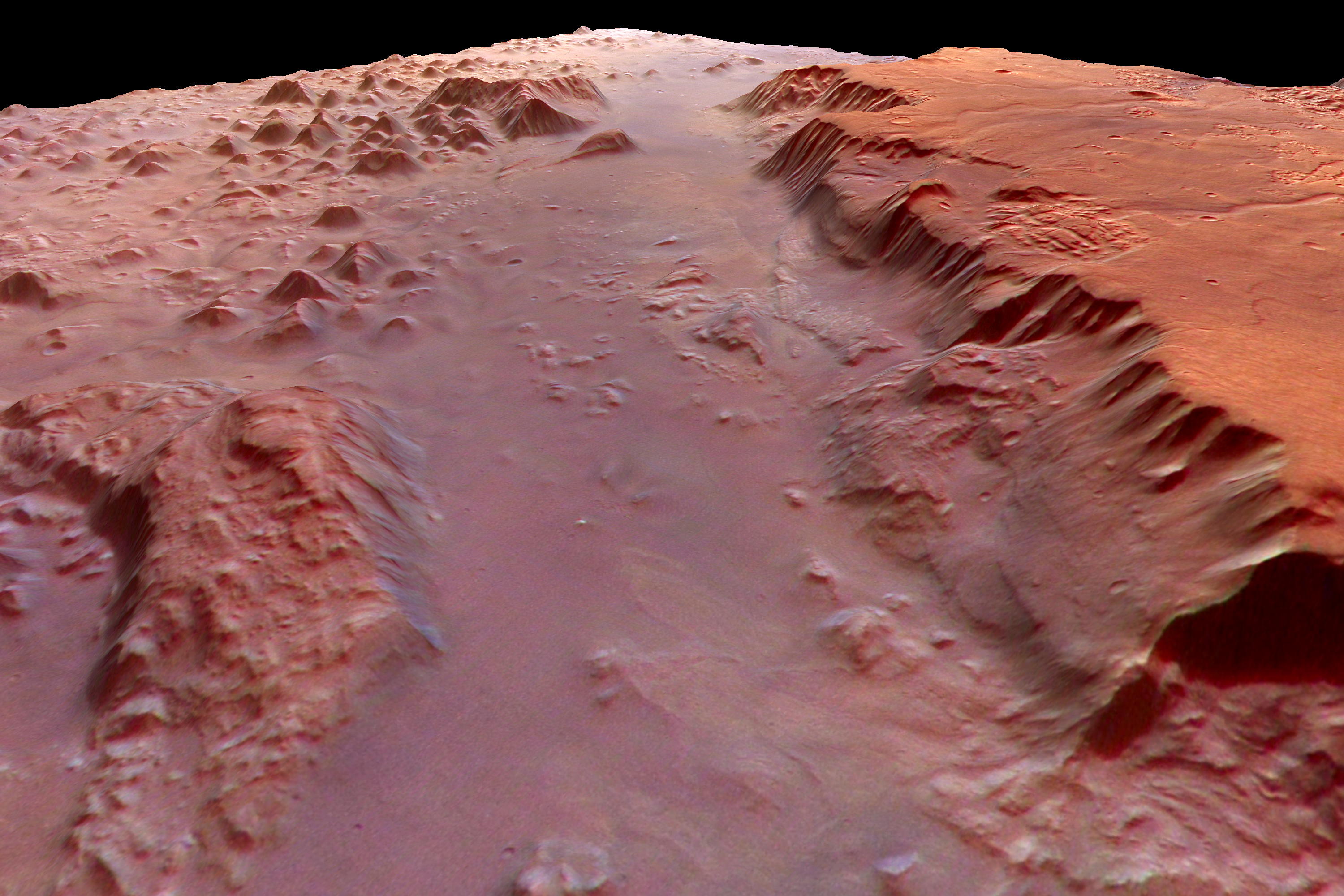

Candor Chasma und Ophir Chasma

Perspektivischer Blick von einem imaginären Punkt über dem Marshochland nach Norden in die jeweils etwa 200 km breiten und von mächtigen Gebirgszügen getrennten Täler Candor Chasma (vorne) und Ophir Chasma (hinten). Die steilen Klippen im Hintergrund und in der Bildmitte sind etwa 5000 m hoch und zeigen Spuren intensiver Erosion. Am Fuß der Gebirgswand sind die Reste von mächtigen Hangrutschungen zu erkennen. Wie sich diese gewaltige Struktur auf dem Mars gebildet hat, ist noch unklar. Die Topographie ist gegenüber der Wirklichkeit zweifach überhöht.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Senken und Grabenbrüche in der Region Phlegeton Catena

Perspektivische Ansicht der Senken und Grabenbrüche in der Region Phlegethon Catena südöstlich des Vulkans Alba Patera bei 34° N und 253° O, aufgenommen im Orbit 1217 mit einer Auflösung von etwa 11,9 m pro Bildpunkt.

Die Region von Phlegethon Catena weist eine Vielzahl tektonischer Gräben auf, bei denen es sich um Blöcke handelt, die als Folge einer Dehnung, also durch tektonische Spannungen in der Kruste relativ zur Umgebung in die entstandenen Zwischenräume abgesunken sind. Diese Gräben mit einer Breite von 500 m bis 10 km verlaufen von Nordosten nach Südwesten. Die Reihen dicht beieinander liegender Senken, die in der derselben Richtung wie diese Gräben angeordnet sind, wird nach dem lateinischen Wort für Kette als "Catena" bezeichnet. Sie Senken besitzen keinen erhöhten Rand, sind kreisförmig bis elliptisch geformt und haben Durchmesser zwischen 0,3 und 2,3 km.

Die Gräben entstanden sehr wahrscheinlich durch Spannungen in der Marskruste, die mit der Entstehung des Vulkans Alba Patera in Verbindung stehen, der nordwestlich davon drei bis vier km über die Umgebung aufragt.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Teil des Talsystems Nanedi Valles in Xanthe Terra

Teil des 800 km langen Talsystems Nanedi Valles bei 6° N und 312° O, das sich in nordöstlicher Richtung durch Xanthe Terra erstreckt, aufgenommen im Orbit 905, Auflösung: 18 m pro Pixel.

Die Talbreite auf diesem Bild schwankt zwischen 800 m und 5 km, die Tiefe beträgt bis zu 500 m. Die Täler besitzen einen relativ flachen Boden und werden an den Seiten durch steile Hänge begrenzt, von denen an manchen Stellen Material abgerutscht und im Talgrund fächerartig abgelagert wurde. Auffallend sind die markanten Windungen der Täler, die, so genannten "Mäander". Ganz rechts am Bildrand vereinigen sich zwei Aste des Talsystems. Auffallend ist auch das Fehlen ausgeprägter Seitenzuflüsse.

Noch nicht geklärt ist, ob das Talsystem durch eine rückschreitende Erosion infolge von Grundwasseraustritt entstand oder ob die Kanäle durch fließendes Wasser erodiert wurden, das unterhalb einer früheren Eisdecke geflossen sein könnte. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch wurden die Täler durch einen kontinuierlich fließenden Strom geschaffen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

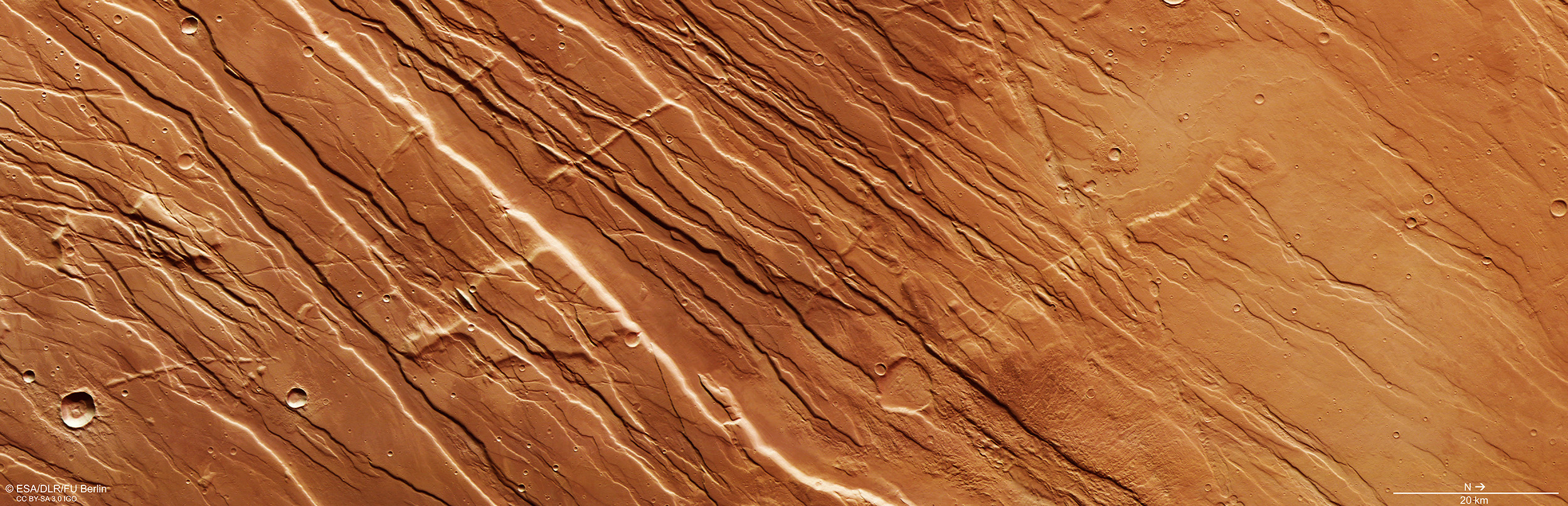

Südlicher Arm der Kasei Valles und nördlich angrenzende Hochebene Sacra Mensa

Südlicher Arm der Kasei Valles und nördlich angrenzende Hochebene Sacra Mensa bei 28° N und 294° O, aufgenommen im Orbit 1429 mit einer Auflösung von 29 m pro Bildpunkt.

Die Kasei Valles erstrecken sich von der Hochlandregion Lunae Planum bis in die Chryse-Tiefebene. Geformt wurde dieses riesige Talsystem wahrscheinlich durch gigantische Flutereignisse und Gletscher. Auffallend ist der glatte ebene Talboden in den Talarmen, die durch die "Insel" Sacra Mensa von einander getrennt sind. Dieser stromlinienförmige 100 km lange Tafelberg widerstand der Abtragung durch die Fluten. Deutlich erkennbar sind hier die ein bis zwei km tiefen Furchen des Grabensystems Sacra Fossae. An beiden Seitenhängen des Talarms bilden sich bis zu 30 km breite Terrassen. Einige gewundene Täler haben sich in die Terrasse am südlichen Talrand eingeschnitten. Das Talsystem bildet die Verbindung zwischen der südlich gelegenen Talenge Echus Chasma und der Tiefebene Chryse Planitia im Nordosten.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

"Marsgesicht" und unmittelbare Umgebung bei 41° N und 350° O

Das "Marsgesicht" und die direkte Umgebung in der Cydonia-Region bei 41° N und 350° O, aufgenommen im Orbit 3253 mit einer Auflösung von 13,7 m pro Bildpunkt.

Cydonia liegt in der Region Arabia Terra und gehört zur Übergangszone zwischen den südlichen Hochländern und den nördlichen Tiefländern. Diese Übergangszone, auch Dichotomie-Grenze genannt, ist gekennzeichnet durch breite schuttgefüllte Täler und Einzelberge unterschiedlicher Größe und Form.

Die Marsgesicht-Formation weist einen charakteristischen Bergrutsch und ein frühes Stadium einer Schutthalde auf. Frühere größere Rutschungen könnten durch spätere Lava-Überflutungen überdeckt worden sein. Die westliche Wand des "Marsgesichts" ist als zusammenhängende Masse hangabwärts gerutscht. Die Abbruchzone ist deutlich als große von Norden nach Süden verlaufende Abrisskante zu erkennen. Auch an der Basis der pyramidenähnlichen Formationen sind die Ergebnisse von Hangrutschungsprozessen erkennbar.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

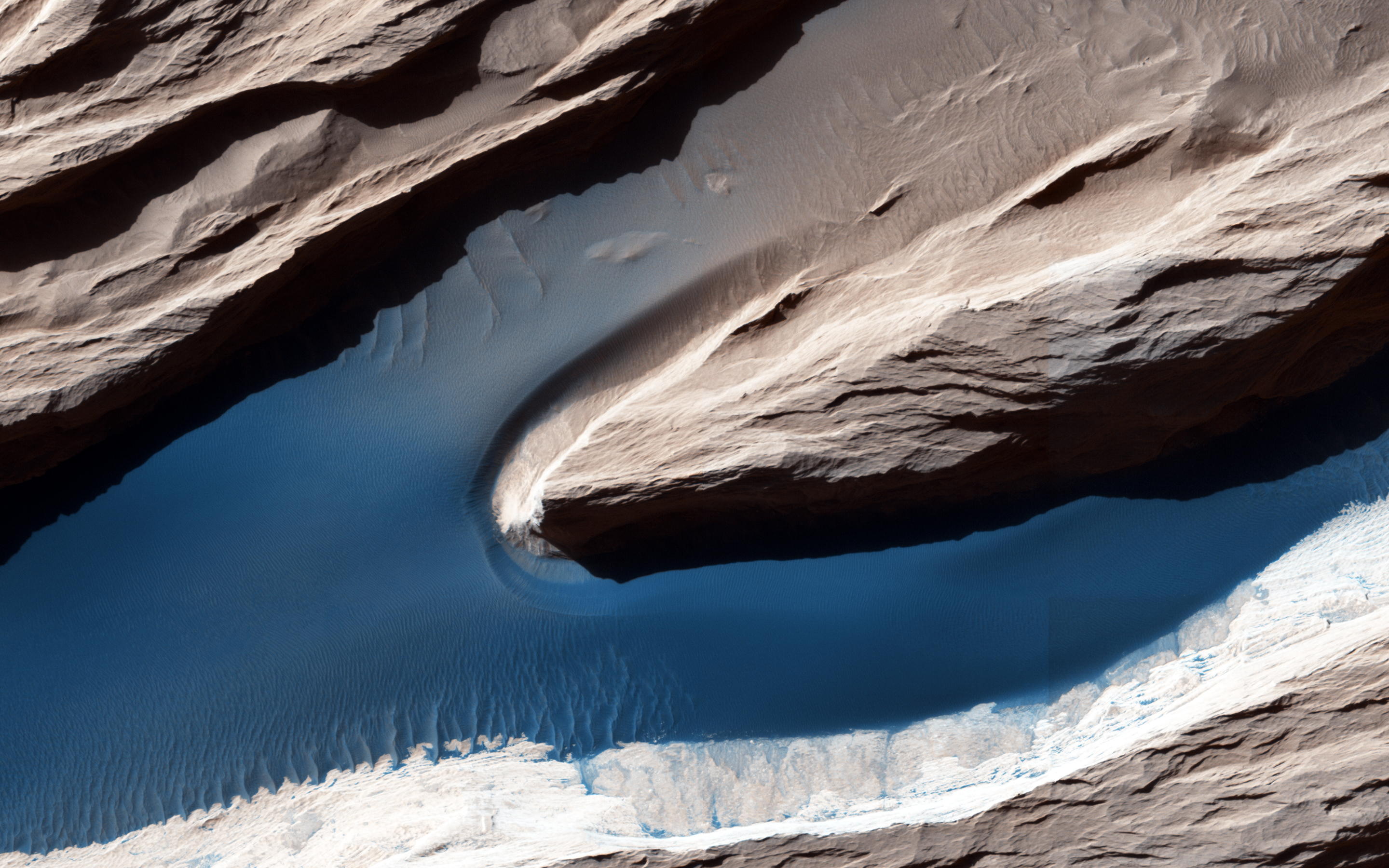

Mit Wassereis gefüllter Krater und Frost in der Umgebung

In der Nähe des Nordpols des Mars befindet sich ein etwa 30 Kilometer großer Einschlagkrater, dessen Inneres von blankem Wassereis bedeckt ist. Auch östlich des Kraters ist der Marsboden von einer dünnen Frostschicht überdeckt. Um den Krater befinden sich ausgedehnte dunkle Dünenfelder.

Die High Resolution Stereo Camera (HRSC) auf der ESA-Raumsonde Mars Express nahm diese Szene bei 78 Grad nördlicher Breite und 89 Grad östlicher Länge aus einer Höhe von etwa 450 Kilometern in einer Bildauflösung von 21 Metern pro Bildpunkt (Pixel) auf. Die Bilddaten wurden am 23. November 2006 während des 3695. Orbits von Mars Express aufgezeichnet.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Blick gegen den gekrümmten Horizont mit erkennbarem Profil der Atmosphäre

Blick gegen den gekrümmten Marshorizont mit erkennbarem Profil der Atmosphäre, aufgenommen mit der HRSC während des Orbits 1176 am 18. Dezember 2004.

Derartige unter verschiedenen Winkeln gewonnenen Profile der Atmosphäre lassen Rückschlüsse auf das Streuverhalten der Aerosole in der Atmosphäre zu. Diese Aufnahme zeigt die vertikale Struktur der Atmosphäre, die eine tiefer liegende, dichtere Schicht von etwa 16,4 km Mächtigkeit erkennen lässt, die von hauchdünnen Dunstschichten überlagert ist, die bis in etwa 25 km Höhe reichen.

Der Horizont befindet sich bei 66° S nahe der südpolaren Nachtgrenze und ist 2.535 km entfernt. Norden ist oben im Bild. Die Bildauflösung beträgt dort etwa 100 m pro Bildpunkt. In der oberne Hälfte ist das flache Innere des Argyre-Einschlagbeckens zu erkennen, das darunter (südlich) von den Charitum Montes begrenzt wird. Rechts oben am Ostrand von Argyre ist zur Hälfte der 230 km große Einschlagskrater Galle zu erkennen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

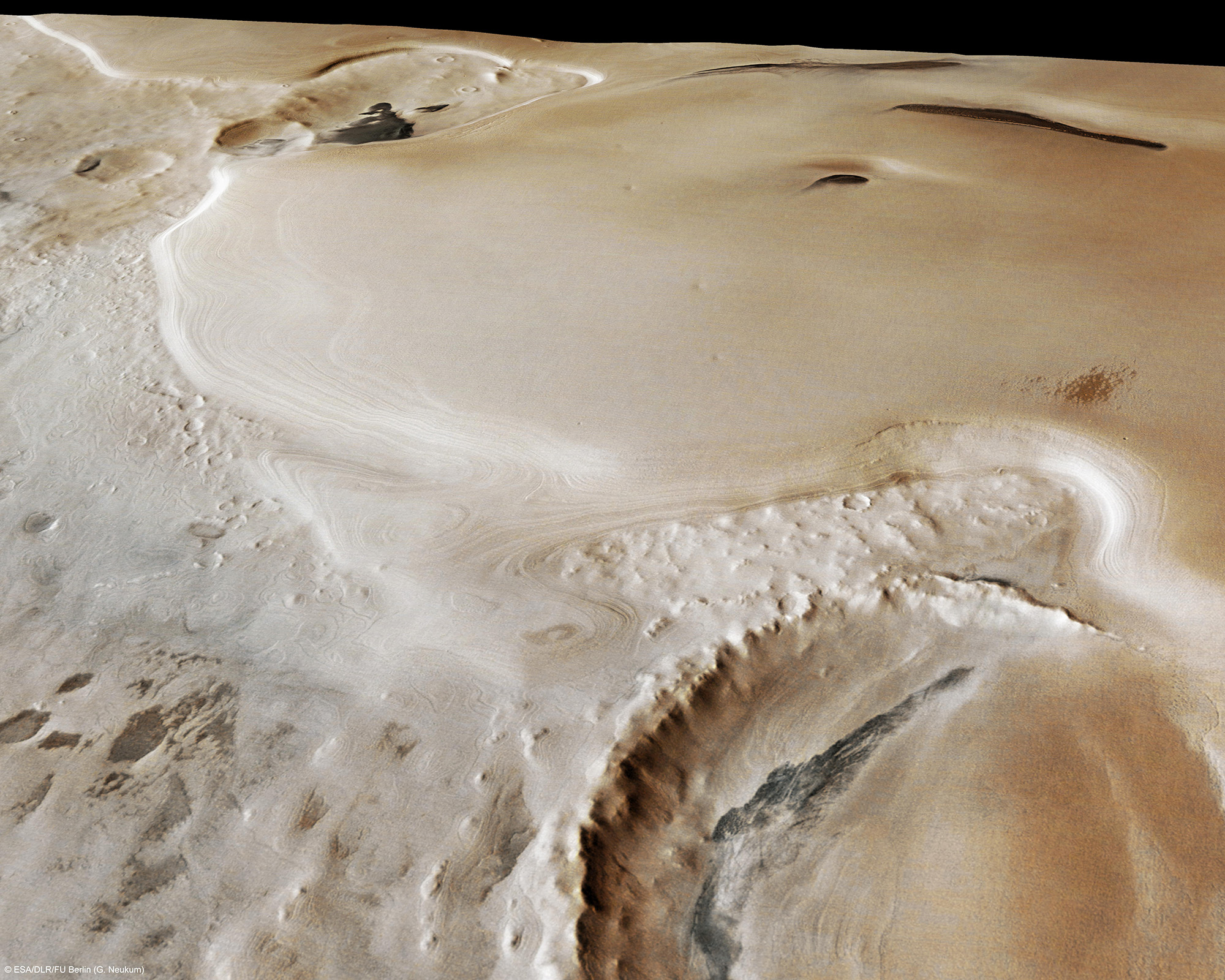

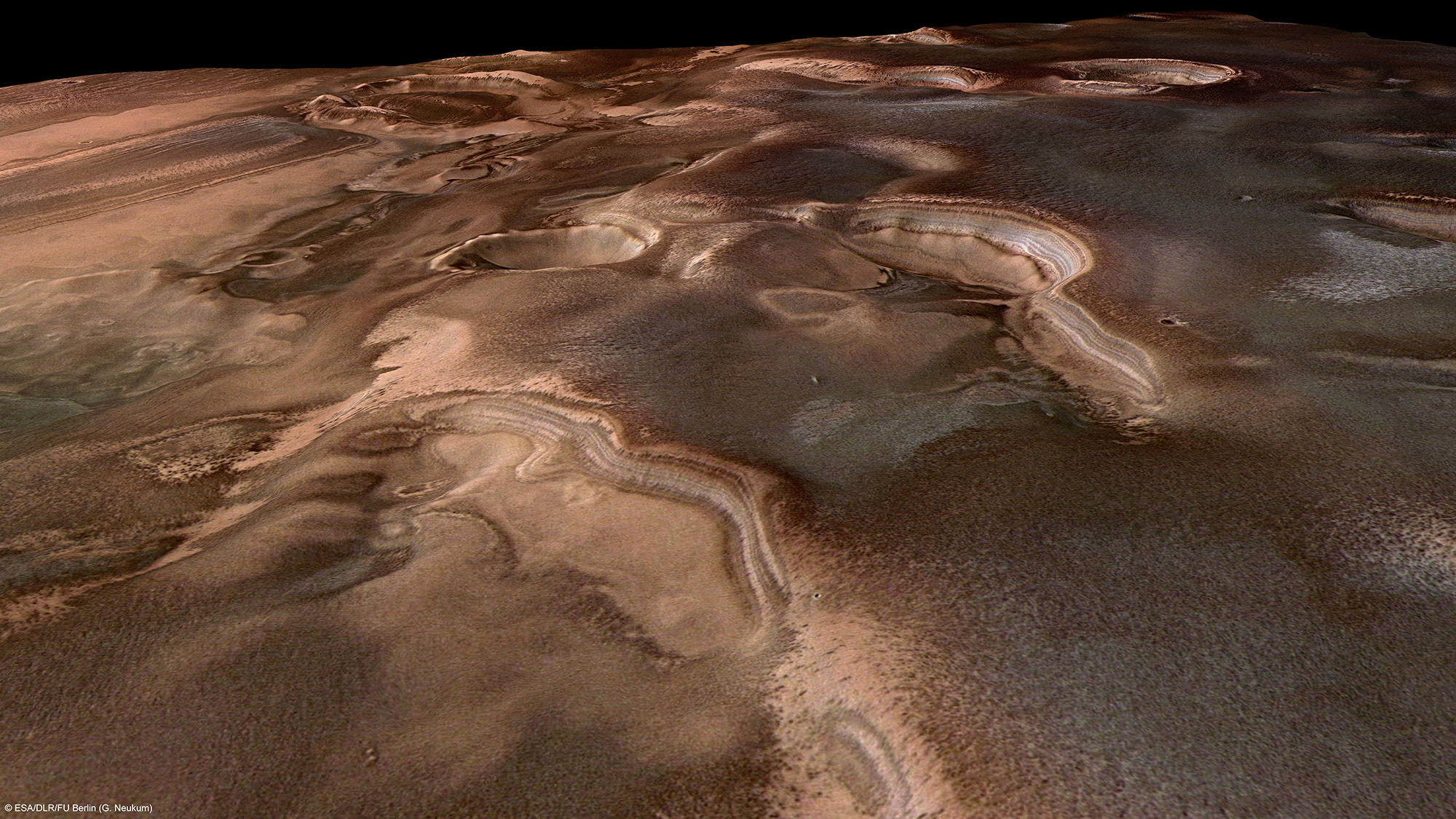

Perspektivischer Blick über ein ausgedehntes Eisfeld südlich von Promethei Planum

Das Bild zeigt einen Blick von West nach Ost über ein ausgedehntes Eisfeld südlich von Promethei Planum – der "Ebene des Prometheus". Der Südpol befindet sich links außerhalb des Bildes in etwa 750 Kilometern Entfernung.

Das Gebiet befindet sich bei 80° S und 105° O. Die HRSC nahm die Region Promethei Planum während des 2169. Orbits von Mars Express auf. Die Bildauflösung betrug etwa 40 Meter pro Bildpunkt.

Die dunklen Flächen sind Dünen, die vermutlich aus dem verwehten Staub von verwitterten vulkanischen Ablagerungen gebildet wurden. Zwischen den einzelnen hellweißen Eisschichten können dünne Lagen von Staub, die vom Wind auf das Eis getragen wurden, ausgemacht werden. Die Eiskappe erreicht hier eine Dicke (Mächtigkeit) zwischen 900 und 1100 Metern und erstreckt sich von hier durchgehend bis zum Südpol.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC By-SA 3.0 IGO

-

Teil des Hebes Chasma

Perspektivische Ansicht eines Teils des Hebes Chasma bei 1° S und 282° O, aufgenommen von der HRSC im Orbit 2149 aus einer Höhe von 300 km mit einer Auflösung von 15 m pro Bildpunkt.

Hebes Chasma ist ein rundum abgeschlossener und bis zu acht Kilometer tiefer Kessel ohne Abfluss im nördlichsten Teil der Valles Marineris, einem mehr als 3000 Kilometer langen Grabenbruch am Marsäquator. Im Zentrum von Hebes Chasma befindet sich ein mehr als 7000 m hoher Berg, der aus übereinander liegenden Gesteinsschichten aufgebaut ist. Durch Erosion an den Flanken des Berges sind diese Schichten deutlich zu erkennen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Seitenarm im Gebiet Echus Chasma

Farbverstärkte perspektivische Ansicht eines Seitenarm im Gebiets Echus Chasma, der Quellregion des Kasei Valles, bei 1° N und 278° O, aufgenommen von der HRSC am 25. September 2005 im Orbit 2204. Echus Chasma ist ein etwa 100 km langer und 10 km breiter Einschnitt in das Hochplateau Lunae Planum nördlich der Valles Marineris. Im Westen wird das Tal vom Echus Chasma Plateau begrenzt, das sich 4 km über den Grund des Chasmas erhebt. Auf dem Plateau finden sich tief eingeschnittene Täler, die mit Echus Chasma verbunden sind.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Teil des Gebiets Eumenides Dorsum

Perspektivische Ansicht einer ungewöhnlichen Struktur im Gebiet Eumenides Dorsum bei 2° S und 206° O, aufgenommen von der HRSC am 26. Dezember 2007 im Orbit 5114. Eumenides Dorsum ist ein in Nord-Südrichtung verlaufender Höhenzug westlich der Vulkanregion Tharsis und Teil der Region Medusa Fossae. Das Gebiet bildet die Grenze zwischen dem südlichen Marshochland und dem nördlichen Tiefland. Eumenidum Dorsum ist von markanten Winderosionsformen geprägt, so genannten Windhöckern oder "Yardangs": schmale, viele Kilometer lange Grate, die von den vom Wind mitgeführten Partikeln aus den weichen Sedimenten herauspräpariert werden. Die Yardangs zeigen die während der Erosion vorherrschende Windrichtung an. Auffällig ist die runde Struktur, in der mehrere bogenförmige Gratsegmente konzentrisch und quer zur vorherrschenden, parallel ausgerichteten Nord-Südorientierung der Windhöcker angeordnet sind, deren Ursprung noch unklar ist.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Rampart-Krater in Hephaestus Fossae, Utopia Planitia

Rampart-Krater in der Region Hephaestus Fossae in Utopia Planitia bei 21° N und 126° O, aufgenommen mit der HRSC im Orbit 5122.

In Hephaestus Fossae befinden sich zahlreiche Kanalsysteme, bei deren Entstehung der heute trockenen Kanäle mit großer Wahrscheinlichkeit Eis in Hohlräumen unter der Oberfläche ein Rolle spielte. Der Rampart-Krater mit 20 km Durchmesser entstand durch einen Meteoriteneinschlag genau in der Mitte eines verzweigten Systems von Abflusskanälen, durch die in früherer Zeit Wasser sein muss. Dies und die ungewöhnliche Form der Auswurfdecken des Einschlagskraters deuten darauf hin, dass in Hohlräumen unter der Oberfläche einst Wasser, wahrscheinlich als Eis, gespeichert gewesen sein musste.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Mosaik von Dao und Niger Valles aus acht einzelnen Orbits, höhenkodierte topographische Bildkarte

Höhenkodierte topographische Bildkarte von Dao und Niger Valles, erstellt aus acht einzelnen Orbits, aufgenommen mit der HRSC auf Mars Express zwischen 2004 und 2006. Das Mosaik erstreckt sich über 775 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und 770 Kilometer in Ost-West-Richtung und deckt insgesamt eine Fläche von 581.350 Quadratkilometer ab. Die Auflösung beträgt 125 Meter pro Bildpunkt.

-

Vulkane Uranius und Ceraunius Tholi

Vulkane Uranius und Ceraunius Tholi bei 25° N und 263° O, aufgenommen von der HRSC auf Mars Express in den Orbits, 1096, 1107_1 und 3144, zwischen Nov. 2004 und Juni 2006. Ceraunius Tholus und Uranius Tholus sind zwei Vulkane in der Tharsis Region des Mars. Ceraunius Tholus erhebt sich 5,5 km über der Umgebung und hat einen Durchmesser von etwa 130 km. Die Caldera des Vulkans misst etwa 25 km im Durchmesser. Ungefähr 60 km weiter nördlich befindet sich der 4,5 km hohe Vulkan Uranius Tholus mit einem Durchmesser von ca. 62 km. Bei beiden Vulkanen handelt es sich um basaltische Schildvulkanem deren untere Flanken von externen Lavaströmen überdeckt wurden. Dies bedeutet, dass wir heute nur den oberen Teil der Vulkangebäude sehen. Beide Vulkane weisen auf dem Gipfel große Calderen, sogenannte Einsturzkessel, auf. Mit durchschnittlich etwa 8° sind die Flanken von Ceraunius Tholus relativ steil. An seinen Hängen sind zahlreiche, zum Teil tief eingeschnittene Täler zu erkennen. Dies kann ein Hinweis auf relativ weiche Ascheablagerungen sein, die während der explosiven Vulkantätigkeit entstanden. Das größte und tiefste Tal (etwa 2,5 km breit und 300 m tief) endet nördlich im Krater Rahe mit einem Ablagerungsfächer. Zwischen den beiden Vulkanen befindet sich der Krater Rahe. Hierbei handelt es sich um einen schrägen Einschlag eines Meteoriten. Zusammen mit Uranius Patera, einem großen Vulkan 120 km nach Nordosten gelegen, bilden die drei Vulkane die Uranius Gruppe. Sie befinden sich in direkter Verlängerung der drei Tharsis Mondes Ascraeus, Pavonis und Arsia.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Zentrale Region des Tiu Vallis, topographische Bildkarte mit farbkodierter Höhe der zentralen Region des Tiu Vallis

Topographische Bildkarte mit farbkodierter Höhe des Tiu Vallis bei 12° N und 325° O. Das Mosaik besteht aus 10 einzelnen HRSC-Orbits und erstreckt sich über 379 km in Nord-Süd-Richtung und 298 km in Ost-West-Richtung. Insgesamt deckt es eine Fläche von 113.000 Quadratkilometer ab.

Die Quellregion des Talsystems Tiu Vallis befindet sich in Äquatornähe am östlichen Ausgang der Valles Mariners, in den so genannten "chaotischen Gebieten". Von dort erstreckt sich Tiu Vallis nordwärts über eine Länge von 1500 Kilometern bis zu seiner Mündung in der Tiefebene Chryse Planitia. Tiu Vallis ist neben den Kasei Valles und Ares Vallis eines der größten Ausflusstäler aus dem Marshochland in die Chryse-Ebene.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Teil der Region Ulyxis Rupes im Südpolgebiet

Teil der Region Ulyxis Rupes bei 72° S und 162° O, aufgenommen von der HRSC im Orbit 8995.

Ulyxis Rupes befindet sich in den hohen Breiten des südlichen Hochlandes und erstreckt sich über eine Länge von etwa 390 km. In dieser Region ebenfalls zu sehen sind Eisablagerungen. Etwa zwei Drittel der gezeigten Szene ist vom Südpol-Eispanzer und vorgelagerten Eisablagerungen geprägt. An nach Norden gewandten Steilhängen sind sehr gut Wechsellagerungen aus Eis und dunklen Sedimentschichten zu erkennen, die auch als "polar layered deposits" bekannt sind. Die Steilhänge bewirken außerdem eine Terrassierung, die von Süden nach Norden abnimmt.

Dem Eisschild sind isolierte, teilweise große zusammenhängende Eisablagerungen vorgelagert. Diese sind mitunter stark mit dunklem Material bedeckt. Aufgrund der Windaktivität findet eine stetige Umlagerung statt und es bilden sich oft longitudinale Dünen. Anhand der Ausrichtung der Dünen kann eine vorherrschende Windrichtung in nordwestlicher Richtung abgeleitet werden. Mit zunehmender Entfernung vom Südpol sind größere Eisvorkommen nur noch im Inneren von Einschlagkratern erhalten.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Vulkankomplex Tharsis Tholus

Vulkankomplex Tharsis Tholus bei 13° N und 168° O, Mosaik aus Aufnahmen der HRSC an Bord von Mars Express in den Orbits 0997, 1019, 1041 und 1052.

Tharsis Tholus befindet sich auf der Tharsis-Aufwölbung und eine Grundfläche von 155 mal 125 Kilometern bei einer Höhe von 8000 Metern. Von den anderen Vulkanen auf Mars unterscheidet sich Tharsis Tholus dadurch, dass das so genannte Vulkangebäude stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Der Vulkankomplex ist nicht wie sonst üblich ebenmäßig kegel- oder schildförmig über einem Förderzentrum gewachsen. Er weist stattdessen erhebliche Deformationsspuren auf. Mindestens zwei große Kollapse an der West- und Ostflanke ereigneten sich in seiner vier Milliarden Jahre langen Entwicklung. Zeugen dieser Ereignisse sind die noch sichtbaren, teilweise mehrere Kilometer hohen Steilkanten, aber auch ringförmige Störungsstrukturen. Das Hauptmerkmal von Tharsis Tholus ist allerdings die Dimension seiner zentralen Caldera. Dieser leicht elliptische Einsturzkessel am Gipfel des Vulkans ist mit einer Ausdehnung von 32 mal 34 km fast so groß wie Berlin. Der Boden der Caldera befindet sich bis zu 2,7 km unterhalb der Abbruchkante. Die wahre Größe von Tharsis Tholus ist allerdings verdeckt. Der Vulkan ist von zahlreichen erstarrten Lavaflüssen umflossen. Das hat zur Folge, dass der ursprüngliche Fuß des Vulkans nicht mehr erkennbar ist.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Teil der Tractus Catena

Teil der Trichterketten von Tractus Catena in der Tharsis-Region bei 23° N und 257° O, aufgenommen mit der HRSC am 22. Juni 2011 im Orbit 9538.

Tractus Catena besteht aus einer Reihe geradliniger Bruchstrukturen, entlang deren Verlauf sich Ketten von bis 1500 m tiefen Trichtern gebildet haben, deren Entstehung noch nicht völlig geklärt ist. Solche Aneinanderreihungen einzelner rundlicher Senken bildeten sich stets entlang von Störungen in der spröden Marskruste. Die Prozesse, die zu solchen Trichterketten geführt haben, können ganz unterschiedlicher Natur sein: Zum einen treten diese Ketten häufig an Flanken von flachen Schildvulkanen auf, die einen großen Basisdurchmesser haben. Wenn ein Lavafluss an seiner Oberfläche abkühlt und erstarrt, im Inneren jedoch flüssig bleibt und wie in einer Röhre weiterfließt, kann ein Tunnel bzw. eine entleerte Lavaröhre zurückbleiben. Im Laufe der Zeit brechen dann entlang des Dachs der Röhre einzelne Abschnitte ein und hinterlassen an der Oberfläche rundliche Senken. Eine weitere Möglicheit sind rein mechanische Vorgänge ohne den Einfluss vulkanischer Prozesse: Durch eine Dehnung der Marskruste kommt es zu Dehnungsbrüchen, so genannten Extensionsklüften, entlang deren Verlauf sich rundliche Senken bilden. An diesen Senken "sackt" das Material an der Oberfläche nach unten. Dass in dieser Region die Marskruste gedehnt wurde, wird durch die geradlinig verlaufenden Bruchstrukturen bekräftigt, einzelne Geländeblöcke sind infolge der Dehnung in die dadurch entstandene "Lücke" abgesackt und bilden nun markante Geländestufen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Krater Hadley bei 19° S und 157° O

Krater Hadley an der Übergangszone vom alten, südlichen Hochland zur jüngeren Tiefebene bei 19° S und 157° O, aufgenommen mit der HRSC am 9. April 2012 im Orbit 10.572.

Gleich mehrmals wurde der Hadley-Krater im Laufe seiner Geschichte von großen Asteroiden getroffen. Die so entstandenen Krater im Krater ermöglichen einen über zwei Kilometer tiefen Einblick in die Marskruste. Besonders interessant sind die Auswurfdecken von kleineren Kratern im Inneren von Hadley. Zwei von ihnen (am oberen Rand) und der mittlere tiefe sind von Auswurfdecken umgeben, die einen unregelmäßig verlaufenden, lobenförmigen Rand haben. Das spricht dafür, dass zum Zeitpunkt des Einschlags Eis oder Wasser unter der Oberfläche vorhanden war. Durch die große Energie während des Einschlags wurden diese flüchtigen, volatilen Stoffe mobilisiert, was zu bis zu einem gewissen Grad zu einer Verflüssigung des Marsbodens führte. Das ausgeworfene, teilverflüssigte Material wurde dann um den Einschlagskrater abgelagert und bildet zur Umgebung eine deutliche Geländestufe. Unter Berücksichtigung der Topographie der beiden Krater könnte bis in eine Tiefe von etwa 1800 Metern Eis im Untergrund vorhanden gewesen sein.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Nereidum Montes bei 40° S und 310° O

Nereidum Montes bei 40° S und 310°O, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express im Orbit 10.736 am 6. Juni 2012.

Die Bergkette Nereidum Montes ist mit über tausend Kilometern Länge Teil des Randgebirges von Argyre Planitia, dem zweitgrößten und komplexen Einschlagsbecken auf dem Mars. Die Nereidum Montes befinden sich unmittelbar innerhalb des Hauptrings von Argyre und sind Teil des nördlichen Randgebirges. Eine Vielzahl von Landschaftsformen unterschiedlichen Ursprungsfinden sich hier. Einige sind durch Winderosion entstanden, andere durch Bewegungen von Gletschern auf der Oberfläche. Ein markantes Netz von kleinen, verästelten Tälern zeugt von Wasser, das vom Rand Argyres über die Oberfläche ins Innere des Beckens geflossen ist. Es stammt entweder von Regenfällen in der Frühzeit des Mars oder von geschmolzenem Gletschereis. Die meisten Krater in diesem Bild sind mit einem Material angefüllt das ein auffälliges, konzentrisches Muster auf ihrer Oberfläche aufweist Derartige Strukturen deuten auf Gletscher hin, die von Gesteinsschutt bedeckt sind. Diese Krater sind bis hoch an den Rand angefüllt. Unter dieser trockenen Schutt- und Gerölldecke könnte heute noch Wassereis vorhanden sein. Von einigen Kratern gehen Gletscherzungen aus. Später bildeten sich in trockeneren Zeiten die glatten Ebenen, auf denen heute die Spuren von Winderosion zu sehen sind. Diese Ebenen gehören zu den jüngsten Oberflächen dieser Region. Der Wind hat dort Staub und Sand abgelagert und ausgedehnte Dünenfelder entstehen lassen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Region Sulci Gordii östlich des Olympus Mons

Region Sulci Gordii östlich des Olympus Mons bei 17° N und 234° O, aufgenommen mit der HRSC auf Mars Express am 23.01.2013 im Orbit 11531.

Die Region Sulci Gordii befindet sich etwa 200 km östlich des Olympus Mons und wurde von gewaltigen Erdrutschen, Lavaströmen und tektonischen Kräften geformt, die mit der einstigen vulkanischen Aktivität des Vulkans zusammenhängen. Sulci Gordii ist eine als "Aureole" bezeichnete Sedimentablagerung. Aureolen zeugen vom Kollaps der unteren Abhänge des Olympus Mons in seiner fernen Vergangenheit. Heute bilden mehrere Kilometer hohe Steilkanten den Rand des Vulkans. Der Einsturz der unteren Abhänge wurde durch eine Schwächung des Gesteinssockels unterhalb des Vulkans verursacht, vermutlich durch Eindringen von unterirdischem Wasser. Beim Einsturz rutschte felsiges Geröll ab und verteilte sich über Hunderte von km auf die angrenzenden Vulkanebenen, was schließlich zur Ausprägung der heute sichtbaren, rauen Oberfläche führte.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Teil der Claritas Rupes bei 27° S und 254° O

Teil der Abbruchkante Claritas Rupes bei 27° S und 254° O, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express am 30.11.2013 im Orbit 12.600.

Claritas Rupes umgibt das Grabensystem Claritas Fossae und bildet die östliche Grenze der riesigen Vulkanregion Tharsis, in sich die meisten großen Marsvulkane befinden. Die vielen Brüche sind durch Spannungen in der Marskruste bei der Bildung der bis zu 10 km hohen Tharsis-Aufwölbung entstanden. Das Aufbrechen der Oberfläche bewirkte, dass ganze Blöcke der Kruste in die entstandenen Zwischenräume abglitten und so das charakteristische Landschaftsbild mit auffallenden Geländestufen erzeugten. Rechts im Bild im Bild erkennt man einen helleren Hügel, der aus relativ weichem und leicht erodierbarem Material zu bestehen scheint. Dieses Material befindet sich auch an der Abbruchkante in der rechten unteren Bildhälfte und könnte sogenannte Phyllosilikate enthalten. Hierbei handelt es sich um Tonminerale, die reich an Eisen und Aluminium sind und nur unter längerer Einwirkung von Wasser auf vulkanischem Gestein entstehen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Hydraotes Chaos bei 323° O und 2° N

Hydraotes Chaos bei 323° O und 2° N, Mosaik aus Aufnahmen der HRSC auf Mars Express aus den Orbits 0018, 2035, 2057 und 2180. Hydratoes Chaos ist ein großes Becken mit mit unzähligen freistehenden und bis zu 2000 m hohen Bergen nahe des Äquators im Marshochland. Man nimmt an, dass in der Frühzeit des Mars Wasser in Form von Eis in Hohlräumen unter der Oberfläche des Hochlands gespeichert war, das erwärmt wurde und taute. Anschließend stand es so unter Druck, dass es mit großer Energie entlang von Spalten und Störungszonen an der Oberfläche austrat und das Deckgebirge in großen Schollen zusammenstürzte. Beim Abfließen erodierte das die Landschaft und hinterließ nach und nach die heute sichtbaren markanten Spuren. Dafür spricht auch, dass sich viele der chaotischen Gebiete am Anfang von großen Ausflusstälern befinden, durch die ganz offensichtlich enorme Mengen an Wasser mit großer Energie aus dem Hochland in Richtung der nördlichen Tiefebenen strömten. Die Wassermengen die durch Hydraotes Chaos zunächst gespeichert waren und dann durch das Simud Vallis nach Norden strömten, müssen gigantisch gewesen sein. In ihrer Gesamtheit flossen sie aus einem Einzugsgebiet von etwa 1500 km Durchmesser ab. Das Hydraotes Becken hat einen Durchmesser von 420 km, man nimmt an, dass es sich schon vor sehr langer Zeit, vor mehr als dreieinhalb Millionen Jahren, gebildet hat.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Süden der Phlegra Montes

Der Süden der Phlegra Montes bei 160° O und 31° N, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express am 8.10.2014 im Orbit 13.670.

Wie ein langer, leicht gekrümmter Sporn ragt das Gebirgsmassiv der Phlegra Montes in die nördlichen Tiefebenen des Mars hinein. Die mehrere hundert km lange Aneinanderreihung zahlreicher Berge, Grate und Hügel liegt östlich des Vulkans Hecates Tholus in der Vulkanregion Elysium. Durch Schwankungen der Rotationsachse des Mars in der Vergangenheit vor hunderten von Millionen Jahren muss es in den Phlegra Montes zeitweise zu massiven Vergletscherungen gekommen sein.

Der Westen (obere Bildhälfte) wird von einer Ebene dominiert, deren glattes Material bis an die Berge heranreicht und deren Basis überdeckt. Auf der Ebene kann man Runzelrücken erkennen, die beim Erkalten von dünnflüssiger, basaltischer Lava entstehen. Möglicherweise haben diese Laven ihren Ursprung am Vulkan Hecates Tholus in 450 km Entfernung. An den Flanken einer Gruppe größerer Hügel befinden sich mehrere von West nach Ost verlaufende kleine Täler, die in eine beckenartige Struktur münden. Das dort abgelagerte Material unterscheidet sich von dem an den Berghängen, es scheint stärker erodiert zu sein.An den am weitesten östlich gelegenen Hügeln wölbt sich dieses Material am Fuß dieser Berge stellenweise auf. Das deutet darauf hin, dass es an den westlich davon gelegenen Bergflanken zu Hangrutschungen ganzer Gesteinsdecken gekommen sein muss.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Ausschnitt aus dem Bildkartenmosaik MC-11 Ost mit farbkodierter Höhe

Die vom DLR betriebene Stereokamera HRSC auf der ESA-Raumsonde Mars Express bildet seit Januar 2004 etwa bei jeder dritten bis vierten Marsumrundung einen Teil der Marsoberfläche ab. In elf Jahren entstanden dabei über 4000 Bildstreifen von 50 bis 100 Kilometer Breite und mehreren hundert Kilometern Länge in Nord-Südrichtung. Die mit neun Sensoren gewonnenen Stereo-Bilddaten zeigen den Mars nicht nur in Farbe und hoher Auflösung, sondern gestatten es, für jeden Bildpunkt auch die dritte Dimension, die Höhe, zu berechnen. Die Arbeitsgruppe für 3D-Kartierung im HRSC-Team hat nun für die östliche Hälfte des Kartenblatts „MC-11“ in der Nähe des Marsäquators ein Bildmosaik berechnet, das eine Fläche von 2,3 Millionen Quadratkilometern umfasst, eine Fläche etwa sechsmal größer als Deutschland. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt der farbkodierten Reliefkarte mit hoch gelegenen Gebieten in rot und orange und tiefer gelegenen Gebieten in Gelb-, Grün- und Blautönen. Die Spannweite der Höhenunterschiede beträgt etwa 5000 Meter.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Siloe Patera in Arabia Terra

Siloe Patera in Arabia Terra bei 36° N und 6° O, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express im Orbit 13.837 am 26.11.2014.

Die direkte Draufsicht auf Siloe Patera zeigt einige der landschaftlichen Besonderheiten, die eine amerikanische Gruppe von Wissenschaftlern als Ergebnis des Ausbruchs eines Supervulkans interpretiert. Die Morphologie der Struktur deute auf eine entleerte, riesige Magmakammer unter diesem Krater, in die der Krusten-"Deckel" hineinsackte und so eine Caldera, ein Vulkankrater, entstand. Auch gibt es weder einen Zentralberg im Zentrum des Kraters, noch einen markanten Wall von Auswurfmaterial. Andererseits gibt es auch mehrere landschaftliche Merkmale, die mit einem "gewöhnlichen" Einschlagskrater erklärt werden könnten.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Mit Sedimenten verfüllter Krater

Mit Sedimenten verfüllter Krater bei 19° S und 327° O, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express am 20.7.2015 im Orbit 14.649.

Die konkave Vertiefung dieses Kraters mit einem Durchmesser von etwa 25 km ist mit Sedimenten angefüllt, die von einem weiter westlich gelegenen Bergmassiv in den Krater transportiert wurden. Die ursprünglich glatte Oberfläche hat infolge von Setzungsbewegungen tiefe Risse bekommen, so dass sich dadurch ein so genanntes „chaotisches Gebiet“ gebildet hat. An den inneren Abhängen des Kraters fallen zahlreiche „Knubbel“ auf anstelle der an Kratern dieser Größe auftretenden, eher terrassenartigen und bogenförmigen Geländemerkmale. Dieses Strukturen deuten möglicherweise das ursprüngliche Höhenniveau der Sedimentschichten im Kraterinneren an.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Mosaik der Nordpoleiskappe von 0 bis 260° O und von 78 bis 90° N

Farbmosaik des gesamten Nordpols von 0 bis 360° O und von 78 bis 90° N, erstellt aus 32 Aufnahmen der HRSC an Bord von Mars Express.

Die Nordpoleiskappe hat einen Durchmesser von 1100 km, ist stellenweise über 2 km dick und weist ein ungewöhnliches, fast perfekt symmetrisches Muster auf. Sie bedeckt eine Fläche von etwa 1 Mio. km2 und dehnt sich vom Nordpol nach Süden bis zum 80. Breitengrad aus. Sie besteht aus einem Gemisch aus Wassereis und Kohlendioxideis. In das Kohlendioxideis wurde durch die Marswinde auch Staub eingebraucht, wodurch die spektakulären Farbwechsel zu erklären sind. Das Volumen der Eiskappe wird auf 1,2 Mio km3 geschätzt, das ist ungefähr die Hälfte der Grönlandeiskappe auf der Erde. Im Marswinter kondensiert ein beträchtlicher Teil des Kohlendioxids aus der Atmosphäre und rieselt dann auf die Oberfläche. Dadurch wächst die Wintereiskappe bis zum 68. Breitengrad an. Die zusätzliche Eisdecke ist allerdings nur einen bis zwei Meter dick. Im Frühjahr sublimiert sie rasch, geht also vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über.

Zu den charakteristischen Merkmalen der Nordpoleiskappe gehören dunkle Furchen, die sich spiralförmig entgegen des Uhrzeigersinns vom Polzentrum nach außen winden. Durch welchen Prozess es zwischen den spiralförmig angeordneten Eisflächen zu den mehrere hundert Meter tiefen Taleinkerbungen kommt, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise hat es mit den in dieser Gegend vorherrschenden Windrichtungen zu tun.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, NASA MGS MOLA Science Team

-

Mosaik des Kraters Korolev

Krater Korolev bei 71,5 bis 73,8 N und 161,8 bis 168,0° O, Bildmosaik aus fünf Orbitstreifen der HRSC an Bord von Mars Express.

Krater Korolev ist ein gut erhaltener Einschlagskrater mit 82 km Durchmesser und einer dauerhaft stabilen Wassereiskuppe. Er befindet sich im nördlichen Tiefland des Mars unweit des Dünenfeldes Olympia Undae, das einen Teil der Nordpoleiskappe umgibt. Die gewölbte Eiskuppe im Inneren bildet einen etwa 2200 Kubikkilometer umfassenden Gletscher aus nicht-polarem Eis auf dem Mars. Das ist in etwa ein Zehntel des Volumens der Ostsee. Man kann jedoch davon ausgehen, dass dieser Eismenge einige Anteile Staub beigemischt sind. Kleinere Mengen Wassereis sind in Form von dünnen Frostlagen auf und um den Kraterrand verteilt.

Wassereis ist im Krater Korolev dauerhaft stabil, weil die Vertiefung eine natürliche Kältefalle darstellt. Die über dem Eis liegende Luft kühlt ab und ist dadurch schwerer als die Außenluft. Da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, schirmt sie das Eis von der Umgebung ab. Wenn sie unbeweglich über dem Eis liegt, findet nur eine geringe Erwärmung des Eises durch Wärmeaustausch statt, un die kalte Luft schützt die Eisablagerung vor der Erwärmung und dem Verdampfen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Der Mars vom Nordpol bis zum Hellas-Becken

Dieses außergewöhnliche Bild zeigt den Mars im Frühling auf der Nordhalbkugel mit seiner Polkappe aus Wassereis und der bis etwa 70 Grad nördlicher Breite ausgedehnten Bedeckung durch Kohlendioxideis. Darunter schließen sich die ausgedehnten Ebenen von Vastitas Borealis („Nordliche Einöde“) an, über die sich ein Wolkenschleier nach Süden über mit dunklem Sand bedeckte Gebiete erstreckt. Im Anschluss daran, bei 50 Grad nördlicher Breite, sieht man den Krater Lyot mit seinen auffälligen Doppelringen. In der Bildmitte ist anhand einer deutlichen Geländekante der Übergang von den tiefer liegenden und geologisch jüngeren Ebenen des nördlichen Tieflandes zum Marshochland zu erkennen. Die deutlich höhere Anzahl von Kratern zeigt, dass das südliche Hochland wesentlich älter ist als das Tiefland im Norden. Durch die Bildmitte verläuft von Nord nach Süd der 40. östliche Längengrad. Links der Bildmitte ist in der Region Arabia Terra als markante Struktur der 415 Kilometer große Krater Cassini zu sehen, benannt nach dem bedeutenden italienisch-französischen Astronomen Giovani Domenico (Jean Dominique) Cassini (1625-1712). Südlich des Äquators (er markiert etwa das untere Bildviertel) ist das Hochland von Terra Sabaea nochmals von ausgedehnten dunklen Sandlagen und Dünenfeldern bedeckt. Auch hier ist ein großer Doppelringkrater, der Krater Huygens, zu erkennen. Im Südosten (rechts unten) ist das größte Einschlagsbecken des Mars, die über 2000 Kilometer große Hellas Planitia, von Wolken bedeckt. Die Aufnahme entstand im Juni 2019 mit der vom DLR betriebenen High Resolution Stereo Camera (HRSC) auf der ESA-Raumsonde Mars Express.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Nördlicher Teil der Deuteronilus Mensae

Norden der Region Deuteronilus Mensae bei 44° N und 25,5° O, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express am 25.2.2018 im Orbit 17.913.

Die Region Deuteronilus Mensae ist etwa so groß wie Deutschland und bildet den markanten Übergang vom südlichen Hochland zu den Tiefbenen der nördlichen Hemisphäre. Dieser ist durch zahlreiche freistehende Tafelberge, auch „Zeugenberge“ genannt, charakterisiert, die bei der von Norden nach Süden vordringenden Erosion übriggeblieben sind Die Täler zwischen diesen Zeugenbergen entstanden zum einen durch die erodierende Wirkung von fließenden Gewässern. Häufig finden sich aber auch Spuren, dass Gletscher die Landschaft stark geprägt haben. Wie auf der Erde entwickelt das unter dem Eigengewicht ganz langsam fließende Eis von Gletschern eine starke Erosionskraft. Das am Grund der Gletscher abgehobelte Material und das von den steilen Berghängen an den Gletscherseiten auf das Eis fallende Gestein wurde mit den nach Norden kriechenden Gletscherzungen abtransportiert und durch die intensive Reibung zerkleinert. Die Abtragung des alten Hochlandgebiets hinterließ verschieden große Zeugenberge. Ihre plateauartigen Oberflächen repräsentieren die Überreste einer einstmals viel weiter nach Norden ausgedehnten Landoberfläche und bezeugen somit die Höhe des ehemaligen Geländeniveaus. Die Geländeformen machen deutlich, dass es mehrere Vergletscherungsphasen gegeben haben muss. Viele Krater haben stark erodierte Ränder und wurden von verfrachtetem und abgelagertem Material fast komplett verfüllt. Stellenweise sind sie gerade noch als kreisrunde Strukturen mit flachem Boden zu erkennen, manchmal ragt nur noch teilweise der Zentralberg aus den Sedimenten.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 2.0 IGO

-

"Horst-und-Graben-Landschaft" in Ascuris Planum

Wie im geologischen Lehrbuch sind in diesem etwa 200 mal 80 Kilometer großen Ausschnitt von Ascuris Planum parallel verlaufende Spuren tektonischer Dehnungskräfte zu sehen, die als "Horst-und-Graben-Struktur" bezeichnet werden. Wird eine starre, spröde Gesteinskruste gedehnt, beispielsweise weil der Untergrund angehoben wird, gerät die darüber liegende Oberfläche unter Spannung. Steigt die Dehnungsspannung über einen Grenzwert, kommt es zu einem Aufbrechen der Kruste entlang mehr oder weniger steil einfallender Bruchflächen: Das Ergebnis ist eine "Störungszone". Dehnt sich die Kruste weiter, rutschen große Gesteinsblöcke entlang der Bruchflächen mehrere hundert Meter, manchmal auch ein- bis zweitausend Meter in die Tiefe: Ein tektonischer Graben entsteht. Die zu beiden Seiten stehen gebliebenen Blöcke überragen nun die Landschaft und bilden die dazugehörigen Horste.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Drillingskrater in der Region Noachis Terra

Drillingskrater in der Region Noachis Terra bei 37° S und 19° O, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express im Orbit 20.982 an 6.8.2020.

Dieser seltene Drillingskrater in Noachis Terra im südlichen Marshochland besteht aus drei sich überlagernden Einschlagskratern. Der größte von ihnen misst 45, der mittlere etwa 34 und der kleinste 28 Kilometer im Durchmesser. Entweder ist ein in drei Teile zerbrochener Meteoroid verantwortlich dafür oder es war Zufall, dass drei Projektile unabhängig voneinander an nahezu derselben Stelle und in zeitlichem Abstand auf dem Mars einschlug. Aufgrund der Tatsache, dass um den kleinsten Krater noch Teile der Auswurfdecke zu erkennen sind, liegt es nahe, dass zumindest dieser kleinere Krater deutlich nach den beiden größeren entstanden sein muss. Deren Auswurfdecken sind längst erodiert und verwischt. Am nördlichen Rand des Krater-Drillings ist noch eine weitere kleine, kreisförmige Struktur zu erkennen, die möglicherweise einen vierten, nun verfüllten Einschlagskrater darstellt.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Dunkle Sandablagerungen in Südpolnähe

Dunkle Sandablagerungen in der Nähe des Mars-Südpols bei 78° S und 148° O, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express am 8. November 2020 im Orbit 21.305.

Die Aufnahme zeigt ein Dünenfeld und mehrere periglaziale Landschaftsformen in der südlichen Polarregion des Mars, die einem Engel und einem großen Herz ähneln, die aus dunklen Sanden geformt sind. Zum Zeitpunkt der Aufnahme herrscht dort Sommer und die Oberfläche wurde freigelegt. Im Winter ist diese Region unter einen Kohlendioxideisschicht verborgen.

In der oberen Bildmitte ist ein etwa 15 Kilometer großer Einschlagskrater zu sehen, in dem dunkle Sande den „Kopf des Engels“ bilden. Der Rand des Kraters ist fast 1000 Meter hoch. An mehreren Stellen werden die geschichteten Ablagerungen aus mit Staub vermischten Eis an den oberen Hängen gut sichtbar. Auch in der ovalen Mulde, die die „Hand des Engels“ bildet, ist die Sicht auf die geschichteten polaren Ablagerungen frei. In der Mitte der Bilder liegt eine große herzförmige Vertiefung, die durch einen Steilhang zu einem weiteren großen dunklen Dünenfeld begrenzt wird. Das dunkle Material, das aus Olivin- und Pyroxenmineralen besteht, könnte aus tiefer liegenden Schichten abgelagerten vulkanischen Eruptionsmaterials stammen oder in die Vertiefungen hinein geweht worden sein. In letzteren Fall hätten die Geländekanten wie Windbrecher fungiert, wodurch die Sande dort ‚abgebremst’ und abgelagert wurden. Dieses dunkle Material ist global auf dem Mars verteilt und bildet in unzähligen Einschlagskratern imposante Dünenfelder.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-Sa 3.0 IGO

-

Eiskappe des Südpols im Frühling

Eiskappe des Südpols im Frühling, aufgenommen mit der HRSC an Bord von Mars Express im Orbit 11.404 am 17. Dezember 2012.

Nach einer 343 Tage langen Polarnacht scheint der Südpol wieder im Licht der Frühlingssonne, steigende Temperaturen werden die hier noch etwa 600 Kilometer durchmessende Eisbedeckung weiter schrumpfen lassen. Im südlichen Marssommer hat die Eisbedeckung einen Durchmesser von nur 400 Kilometern. Die Draufsicht auf den Südpol wurde aus Orbitalhöhen zwischen 1330 und 1700 Kilometern aufgenommen, die Bildauflösung beträgt etwa 200 Metern pro Bildpunkt (Pixel). Das Bild ist aus Bilddaten der drei Sensoren Blau, Grün und nahes Infrarot zusammengesetzt und entspricht annähernd einem echten Farbeindruck. Die Farbunterschiede in der Eisbedeckung rühren von einer Wechsellagerung von Eis- und Staubschichten her. Die Südpolkappe ist bis zu 1500 Meter mächtig. Während der Polarnacht im Winterhalbjahr fallen die Temperaturen am Südpol auf unter minus 130 Grad Celsius. Dabei schneit Kohlendioxideis auf die Marsoberfläche und lässt die Polkappe wachsen.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

-

Nordpolkappe des Mars im Sommer

Dies ist eine Weitwinkelansicht der nördlichen Polkappe des Mars, wie sie von der Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Camera (MOC) im frühen Nordsommer aufgenommen wurde. Das Bild wurde am 13. März 1999 aufgenommen, kurz vor Beginn der Kartierungsphase der MGS-Mission. Die hellen Oberflächen sind Reste von Wassereis, die während der Sommersaison zurückbleiben. Das fast kreisförmige Band aus dunklem Material, das die Kappe umgibt, besteht hauptsächlich aus Sanddünen, die vom Wind geformt wurden. Die Nordpolkappe hat einen Durchmesser von etwa 1100 Kilometern.

Bild: NASA/JPL/MSSS

-

Vollständige Ansicht des Vulkans Olympus Mons

Farbmosaik des Vulkans Olympus Mons auf dem Mars vom Viking 1 Orbiter. Das Mosaik wurde aus Bildern aus dem Orbit 735 vom 22. Juni 1978 erstellt. Olympus Mons hat einen Durchmesser von etwa 600 km und die Gipfelcaldera liegt 24 km über den umliegenden Ebenen. Die komplexe Aureole ist oben im Bild zu sehen. Norden ist oben.

Bild: NASA/JPL

-

Mars, Wasserrinnen an einem Kraterrand in den südlichen mittleren Breiten

Dieses Bild der Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Camera (MOC) zeigt eine Reihe von Rinnen in südlicher mittlerer Breite an einer Kraterwand. Rinnen wie diese könnten durch den Abfluss von flüssigem Wasser entstanden sein.

Bild: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

-

Altes Delta im Krater Eberswalde nordöstlich des Kraters Holden

Das vielleicht wichtigste wissenschaftliche Ergebnis des Einsatzes der Mars Orbiter Camera auf dem Mars Global Surveyor der NASA während der erweiterten Mission dieses Raumfahrzeugs ist die Entdeckung und Dokumentation eines fossilen Deltas. Das Merkmal befindet sich im Krater Eberswalde nordöstlich des Kraters Holden, in der Nähe von 24,0 Grad südlicher Breite und 33,7 Grad westlicher Länge.

Dieses Bild bietet eine höher aufgelöste Ansicht eines Teils des fossilen Deltas als alle zuvor gesehenen. Norden ist oben. Am unteren Rand des Bildes ist das nördliche Ende eines mäandrierenden, umgekehrten Kanals zu sehen. Das Bild deckt einen Bereich von etwa 3 mal 3 Kilometern ab. Es wurde mit einer Technik erstellt, die als "gezielte Beobachtung mit kompensierter Neigung und Verrollung" bezeichnet wird und bei der die Rotationsrate der Raumsonde an die Geschwindigkeit des Bodens unter der Kamera angepasst wird. Bei voller Auflösung beträgt die projizierte Karte 50 Zentimeter pro Pixel (20 Zoll).

Bild: NASA/JPL/MSSS

-

Mars, Teil der Südpolkappe im Sommer

Dieses Bild der Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Camera (MOC) zeigt eine Mittsommeransicht eines Teils der südpolaren Restkappe des Mars. Die großen, relativ flach liegenden, puzzleartigen Teile in dieser Szene sind Mesas, die größtenteils aus festem Kohlendioxid bestehen.

Bild: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

-

Helle Ablagerungen im Inneren des Kraters Pollack

Dieses Bild zeigt die hellen Ablagerungen, die auf dem Boden des Pollack-Kraters verblieben sind.

Diese Farbbearbeitung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des THEMIS-Teams an der Cornell University und dem Weltraumkünstler Don Davis, einem Experten für farbgetreue Darstellungen von Planeten und astronomischen Objekten. Anhand der farbgetreuen Bilder von Raumfahrzeugen und seiner eigenen Erfahrungen am Mt. Wilson und anderen Observatorien führte er einen manuellen Farbabgleich durch, um die spektralen Fähigkeiten des THEMIS-Imagers im Kontext anderer Marsbeobachtungen darzustellen. Außerdem nahm er eine manuelle Glättung und andere Bildbearbeitungsschritte vor, um die Auswirkungen des restlichen Streulichts in den Bildern zu minimieren.

Bild: NASA/JPL/ASU

-

Austritt von Gas aus einer Trockeneisschicht in der Südpolregion im Frühjahr

Jeden Winter bedeckt eine Schicht aus Trockeneis die südpolaren geschichteten Ablagerungen. Im Frühjahr entweicht Gas, das durch die Erhitzung des Trockeneises entsteht, durch Risse im darüber liegenden saisonalen Eis und reißt Material aus dem darunter liegenden Boden mit. Das Gas erodiert Kanäle in der Oberfläche, wie in diesem Bild zu sehen, und nutzt dabei im Allgemeinen schwächeres Material aus.

Der Boden war wahrscheinlich zunächst polygonal gemustert (wie es bei wassereisreichen Oberflächen üblich ist), und dann hat das entweichende Gas die Kanäle verbreitert. Fächer aus dunklem Material sind Teile der Oberfläche, die auf die Oberseite der saisonalen Eisschicht getragen und in einer von den lokalen Winden bestimmten Richtung abgelagert wurden.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Helle kleine Sandrippeln und und dunkle Dünen im Krater Proctor

Diese Ansicht der Kamera des High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) auf dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA zeigt zwei Klassen von äolischen Bodenformen im Proctor-Krater. Die relativ hellen, kleinen Erhebungen sind Rippel. Aus Untersuchungen auf der Erde und Nahaufnahmen der MER-Rover (die an anderen Orten auf dem Mars unterwegs sind) wissen wir, dass Rippel aus feinem Sand (weniger als 200 Mikrometer im Durchmesser) oder aus feinem Sand bestehen, der mit gröberem Sand und Granulat überzogen ist.

Die größeren, dunkleren Bodenformen sind Dünen, die aus Sand bestehen, der höchstwahrscheinlich von feiner Größe ist. Riffel bewegen sich tendenziell langsamer als Dünen. Aus diesem Grund werden die Wellen mit der Zeit mit Staub bedeckt, was möglicherweise den hier sichtbaren hellen Ton erklärt. Die Dünen sind wahrscheinlich dunkel, weil sie aus Basaltsand bestehen (der aus dunklem, vulkanischem Gestein stammt), der vom Wind so stark verweht wird, dass sich nicht genügend Staub ansammelt, um ihre Farbe zu verändern.

Dieses Gebiet im Proctor-Krater, das sich auf 47,8 Grad südlicher Breite und 30,7 Grad östlicher Länge befindet, wird von HiRISE überwacht, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu dokumentieren.

Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

-

Krater Victoria in Meridiani Planum

Dieses Bild des Kraters Victoria in der Region Meridiani Planum auf dem Mars wurde von der Kamera des High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) auf dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA in einem eher seitlichen Winkel aufgenommen als frühere Aufnahmen dieses Kraters aus dem Orbit. Die Kamera war um 22 Grad nach Osten und nicht gerade nach unten gerichtet, was eine Ansicht ergibt, die mit dem Blick aus einem Flugzeugfenster auf die Landschaft vergleichbar ist. Osten ist oben. Die interessantesten geologischen Schichten befinden sich an den steilen Wänden des Kraters, die aus der Vogelperspektive schwer zu erkennen sind. Besonders auffällig ist in dieser schrägen Ansicht ein helles Band nahe der Spitze der Kraterwand. Die Farben wurden verbessert, um subtile Unterschiede besser sichtbar zu machen.

Frühere HiRISE-Bilder des Kraters Victoria unterstützten die Erkundung dieses Kraters durch den NASA-Rover Opportunity und trugen zu gemeinsamen wissenschaftlichen Studien bei. Opportunity erforschte den Rand und das Innere dieses 800 Meter breiten Kraters von September 2006 bis August 2008. Die Untersuchungen des Rovers vor Ort deuteten darauf hin, dass das helle Band in der Nähe des oberen Kraterrandes durch Diagenese (chemische und physikalische Veränderungen der Sedimente nach der Ablagerung) entstanden ist. Das helle Band trennt das Grundgestein von dem Material, das durch den Einschlag, der den Krater gegraben hat, verdrängt wurde.

Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

-

Staubteufel in Aktion mit Schattenwurf in Amazonis Planitia

Ein gewaltiger Staubteufel wirft auf diesem Bild, das von der Kamera des High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) auf dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA aufgenommen wurde, einen schlangenförmigen Schatten auf die Marsoberfläche.

Die Szene spielt an einem späten Frühlingsnachmittag in der Region Amazonis Planitia im Norden des Mars. Die Ansicht deckt ein Gebiet mit einem Durchmesser von etwa 644 Metern ab. Norden ist oben im Bild. Die Länge des Schattens des staubigen Wirbelwinds zeigt, dass die Staubfahne mehr als eine 800 Meter hoch ist. Die Staubwolke hat einen Durchmesser von etwa 30 Metern.

Eine westliche Brise auf halber Höhe des Staubteufels hat einen zarten Bogen in der Wolke erzeugt. Das Bild wurde während der Zeit des Marsjahres aufgenommen, in der der Planet am weitesten von der Sonne entfernt ist. Genau wie auf der Erde werden die Winde auf dem Mars durch die Sonnenerwärmung angetrieben. Die Sonneneinstrahlung nimmt in dieser Jahreszeit ab, doch selbst jetzt sind die Staubteufel unermüdlich dabei, die Oberfläche Stück für Stück von frisch abgelagertem Staub zu reinigen.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Mars, frischer Einschlagkater mit markanten Auswurfstrahlen

Ein dramatischer, frischer Einschlagskrater dominiert dieses Bild, das von der High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) Kamera auf dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA am 19. November 2013 aufgenommen wurde. Die Forscher nutzten HiRISE, um diese Stelle zu untersuchen, da die Context Camera des Orbiters zwischen den Beobachtungen im Juli 2010 und Mai 2012 eine Veränderung des Aussehens an dieser Stelle festgestellt hatte, die die Entstehung des Kraters zwischen diesen Beobachtungen einschließt.

Der Krater hat einen Durchmesser von etwa 30 Metern und ist von einer großen, strahlenförmigen Explosionszone umgeben. Da das Gelände, in dem sich der Krater gebildet hat, staubig ist, erscheint der frische Krater in der verbesserten Farbe des Bildes blau, da der rötliche Staub in diesem Bereich entfernt wurde. Trümmer, die bei der Bildung des Kraters nach außen geschleudert wurden, werden als Ejekta bezeichnet. Durch die Untersuchung der Ejekta-Verteilung können die Wissenschaftler mehr über das Einschlagsereignis erfahren. Die Explosion, die diesen Krater ausgehoben hat, schleuderte Ejekta bis zu 15 Kilometer weit.

Der Krater befindet sich auf 3,7 Grad nördlicher Breite und 53,4 Grad östlicher Länge auf dem Mars. Vorher-Nachher-Aufnahmen, die das Erscheinungsdatum frischer Krater auf dem Mars festhalten, haben gezeigt, dass Einschläge, die Krater mit einem Durchmesser von mindestens 3,9 Metern erzeugen, weltweit mehr als 200 pro Jahr auftreten. Nur wenige der Narben sind so dramatisch wie diese.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Tal mit linearen Dünen im Inneren

Dieses HiRISE-Bild zeigt ein Tal, das mit einer Reihe von linearen Erhebungen gefüllt ist. Diese Erhebungen werden oft als transversale äolische Rückem (TAR) bezeichnet und können verschiedene Formen annehmen. Hier stehen sie im rechten Winkel zur Richtung des Tals, weil die Topographie den Wind entlang des Tals leitet.

An dieser Stelle haben einige der TAR sekundäre Strukturen, wahrscheinlich kleine Wellen. Es ist üblich, dass Sanddünen mit kleinen Wellen bedeckt sind, oft mit unterschiedlichen Ausrichtungen, die durch die von den größeren Dünen umgeleiteten Winde geformt werden können. Hier haben die sekundären Strukturen ein ungewöhnlich strahlendes/zusammenlaufendes Muster, das den TAR hier ein federartiges Aussehen verleiht.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Spuren von Staubteufeln in den hohen Breiten am Rand eines Dünenfeldes

Hier wurden am Rande eines Dünenfeldes Erosionsrinnen- und Auftauaktivitäten zusammen mit Frostblöcken beobachtet. Durch die Beobachtung desselben Gebiets können wir feststellen, ob sich die Aktivitäten wiederholen, und wir können die meterlangen Blöcke messen, die wir zuvor gesehen haben.

In diesem Fall wollen wir mögliche Veränderungen mit einer früheren Beobachtung vergleichen, die wir 2011 aufgenommen haben. Wir haben auch Bilder gesehen, auf denen Kohlendioxidfrost der treibende Prozess bei der Entstehung neuer Rinnen war, so dass wir wissen, dass sich diese auch heute noch bilden. Das Aufspüren von Veränderungen, insbesondere wenn wir uns den 1-Kilometer-Farbstreifen ansehen, kann uns helfen, mehr zu finden.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Yardangs und Dünen im Detail

Der Wind ist eine der aktivsten Kräfte, die die Oberfläche des Mars im heutigen Klima formen. Der Wind hat die Merkmale, die wir als "Yardangs" bezeichnen, in diese Szene gemeißelt und Sand auf dem Boden der flachen Kanäle zwischen ihnen abgelagert.

Auf dem Sand bildet der Wind Wellen und kleine Dünen. In der dünnen Atmosphäre des Mars wird das Licht nur wenig gestreut, so dass die Schatten, die die Yardangs werfen, scharf und dunkel sind. (Hinweis: Der Ausschnitt ist nicht kartenprojiziert, daher ist Norden unten).

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Teil der Cerberus Fossae mit Dünen

Eine der wichtigsten Triebkräfte für die Oberflächenprozesse auf dem Mars ist heute die äolische Aktivität (Wind). In vielen Fällen werden die dabei entstehenden Sedimente in tief liegenden Gebieten, wie z.B. Kratern, festgehalten. Äolische Erscheinungen in Form von Dünen und Wellen können je nach regionalen Windverhältnissen an vielen Orten auf dem Mars auftreten.

Die Cerberus Fossae sind eine Reihe von unterbrochenen Rissen entlang staubiger Ebenen in der südöstlichen Region von Elysium Planitia. Es wird angenommen, dass diese Riftzone das Ergebnis kombinierter vulkanisch-tektonischer Prozesse ist. Dunkles Sediment hat sich in Bereichen entlang des Bodens dieser Spalten angesammelt, ebenso wie inaktive, kräuselartige äolische Bettformen, die als "transversale äolische Rücken" (TAR) bekannt sind.

Durch die HiRISE-Infrarotkamera betrachtet, hebt sich der basaltische Sand, der den Boden der Spalten auskleidet, tiefblau von dem hellen Staub ab, der die Region bedeckt. Zusammen mit der Linearität der Spalten und dem wellenförmigen Erscheinungsbild des TAR vermittelt dies dem Betrachter den Eindruck eines Flusses, der sich durch die Marsebene zieht. Dieser Fluss aus Sand scheint jedoch nicht zu fließen. Die Analyse der jährlichen Überwachungsbilder dieser Region hat bisher keine äolische Aktivität in Form von Wellenbewegungen festgestellt.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

Versteinerte Dünen im südlichen Melas Chasma

Sanddünen sind an vielen Orten auf dem Mars zu finden. An den meisten dieser Orte bewegen sich die Dünen langsam und werden vom Wind verweht, genau wie auf der Erde. An diesem Ort im Süden von Melas Chasma scheinen sie jedoch zu Stein geworden zu sein.

Die großen Dünen werden langsam erodiert und verschwinden. Sie werden durch kleinere Strukturen aus gewelltem Sand ersetzt.

Die Karte ist hier in einem Maßstab von 25 Zentimetern pro Pixel projiziert. (Der Originalbildmaßstab beträgt 26,3 Zentimeter pro Pixel; Objekte in der Größenordnung von 79 Zentimetern Durchmesser werden aufgelöst.) Norden ist oben.

Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

-

Teil von Ariadnes Colles in Terra Cimmeria

Die THEMIS VIS-Kamera hat 5 Filter. Die Daten der verschiedenen Filter können auf verschiedene Weise kombiniert werden, um ein Falschfarbenbild zu erstellen. Diese Falschfarbenbilder können subtile Variationen der Oberfläche offenbaren, die in einem Einzelbandbild nicht leicht zu erkennen sind. Das heutige Falschfarbenbild zeigt einen Teil der Ariadnes Colles. Der Begriff Colles bedeutet Hügel oder Kuppen. Die Hügel erscheinen heller als das umliegende Tiefland, was wahrscheinlich auf die relativ geringe Staubbedeckung zurückzuführen ist. Ariadnes Colles befindet sich in Terra Cimmeria.

Bild: NASA/JPL-Caltech/ASU

-

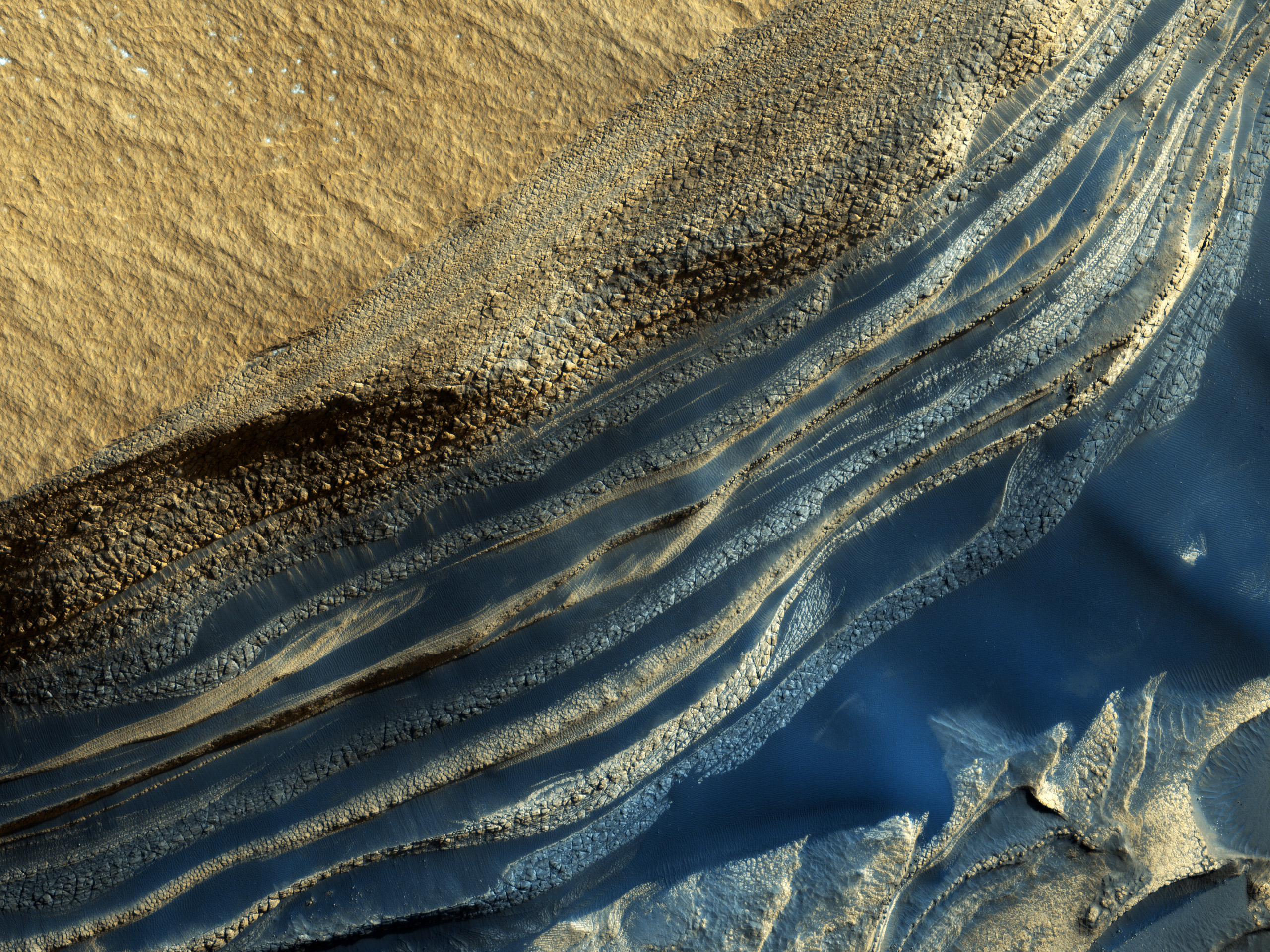

Nordpolare, geschichtete Ablagerungen im Detail

Dieses farbverstärkte Bild zeigt oben die nordpolaren Schichtablagerungen und unten dunkleres Material, das in einer Steilwand am Kopf des Chasma Boreale, einer großen Schlucht, die in die Schichtablagerungen hinein erodiert ist, freigelegt wurde.

Die polaren geschichteten Ablagerungen erscheinen rot, weil sie mit Staub vermischt sind, sind aber eisreich, wie frühere Beobachtungen gezeigt haben. Das Wassereis in den geschichteten Ablagerungen ist wahrscheinlich für das Muster der Brüche verantwortlich, die in der Nähe der Spitze des Steilhangs zu sehen sind.

Das dunklere Material unter den geschichteten Ablagerungen könnte als Sanddünen abgelagert worden sein, wie die Querschichtung (Abschneiden von gekrümmten Linien) nahe der Mitte der Steilwand zeigt. Es hat den Anschein, dass sich zwischen den dunklen Dünen stellenweise hellere, eishaltige Schichten abgelagert haben.

Bild: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

-

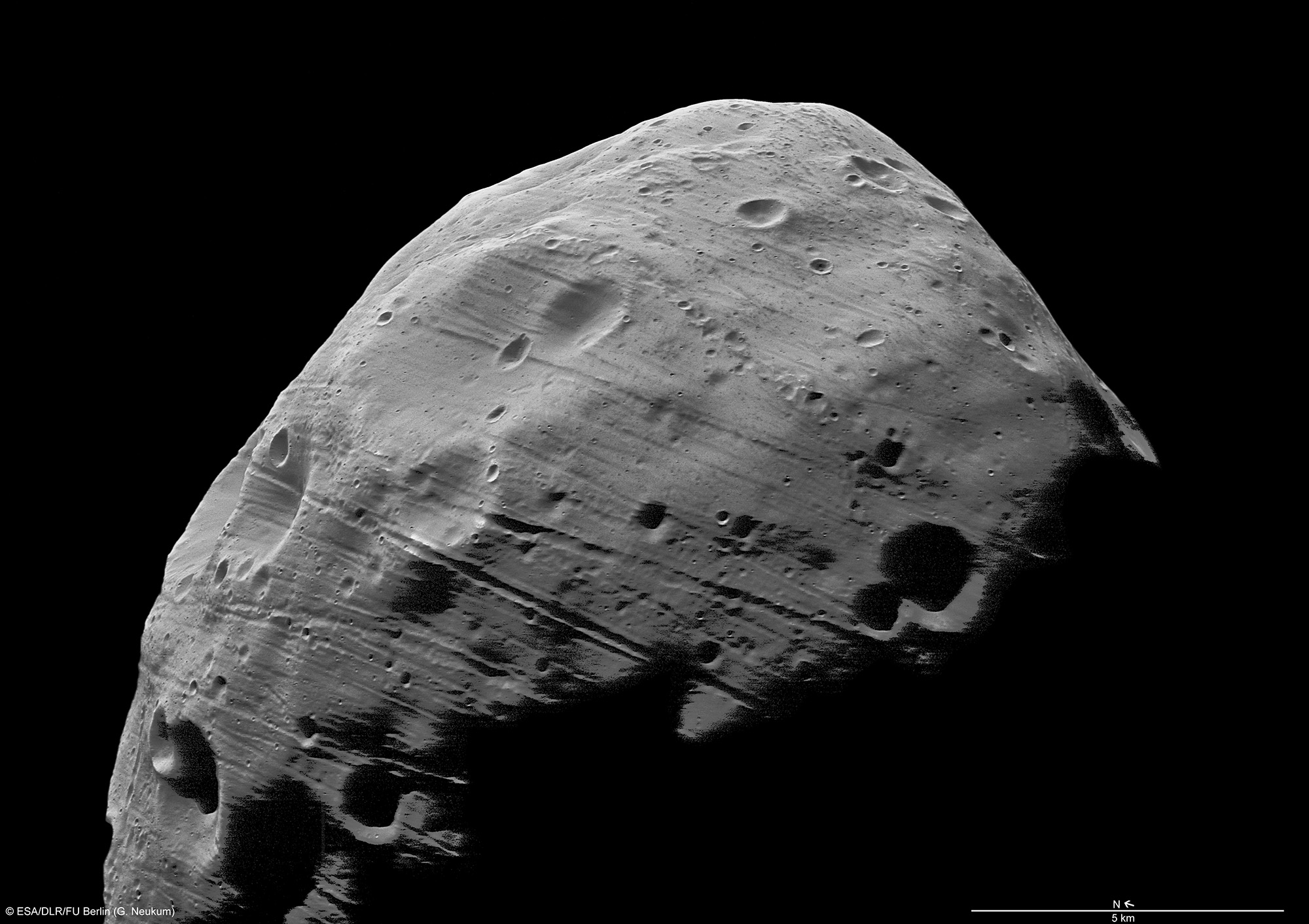

Marsmond Phobos

Teil der dem Mars abgewandten Seite des Marsmondes Phobos, aufgenommen im Orbit 5851 aus 93 km Entfernung mit der HRSC an Bord von Mars Express. Die Auflösung beträgt etwa 3,7 m pro Bildpunkt. Phobos gehört zu den am wenigsten reflektierenden Körpern im Sonnensystem und könnte ein eingefangener Asteroid sein. Besonders deutlich sind die außergewöhnlichen Riefen auf der Oberfläche des Mondes zu erkennen. Mindestens zwei verschiedene Riefensysteme mit unterschiedlichen Orientierungen können differenziert werden. Ein sinusförmiger Krater beziehungsweise ein Kraterkette sind ebenfalls zu erkennen. -

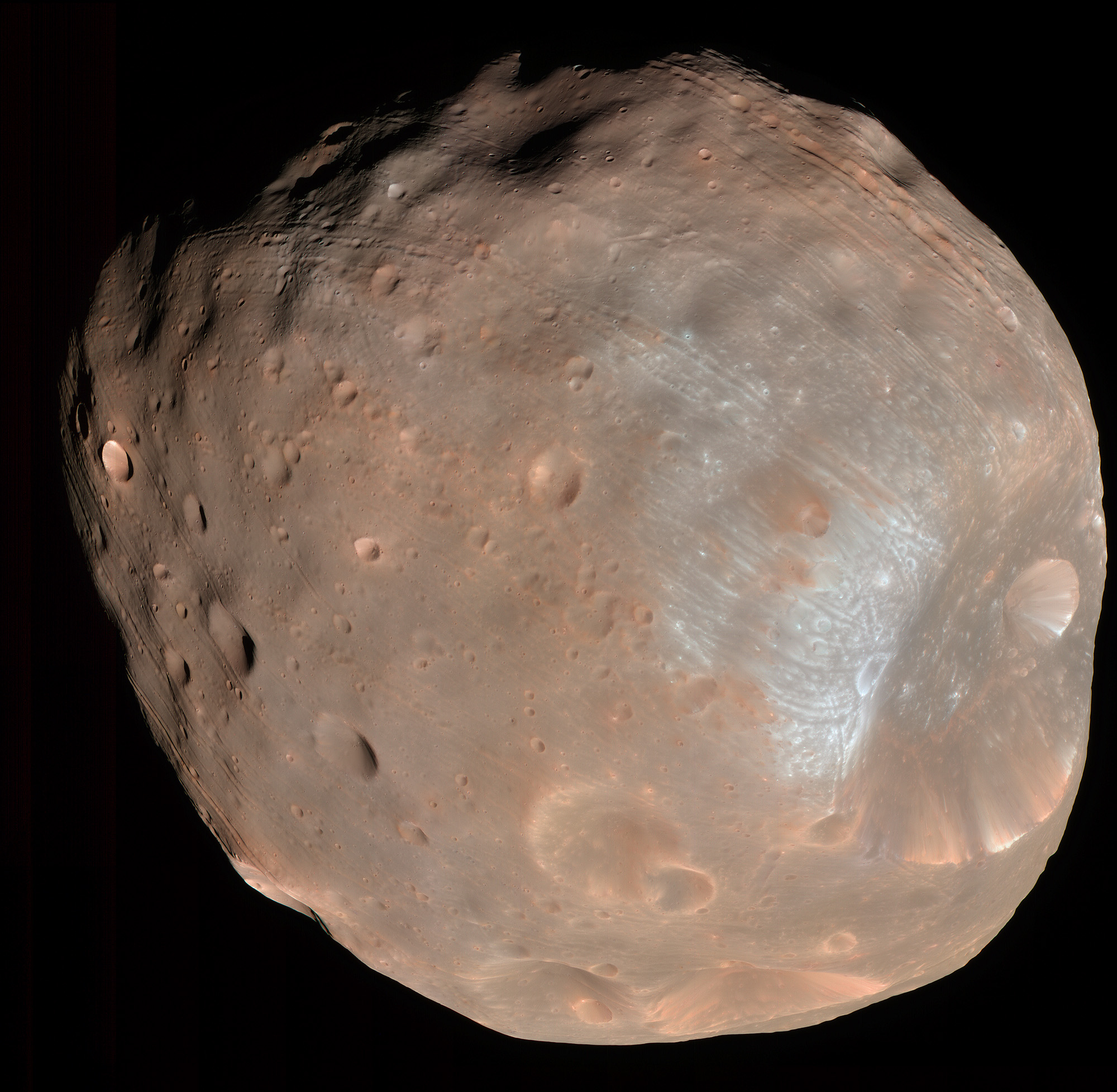

Marsmond Phobos mit Krater Stickney aus 6.800 km Entfernung in Farbe

Die Kamera des High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) auf dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA hat am 23. März 2008 innerhalb von 10 Minuten zwei Bilder des größeren der beiden Marsmonde, Phobos, aufgenommen. Dies ist das erste, aufgenommen aus einer Entfernung von etwa 6.800 Kilometern. Es wird in Farbe dargestellt, indem Daten aus den blau-grünen, roten und nahen Infrarotkanälen der Kamera kombiniert wurden.

Der beleuchtete Teil von Phobos, der auf den Bildern zu sehen ist, hat einen Durchmesser von etwa 21 Kilometern. Das auffälligste Merkmal auf den Bildern ist der große Krater Stickney unten rechts. Mit einem Durchmesser von 9 Kilometern ist er das größte Objekt auf Phobos.

Die Farbdaten heben Details hervor, die in den Schwarz-Weiß-Bildern nicht sichtbar sind. Zum Beispiel erscheinen die Materialien in der Nähe des Stickney-Randes blauer als der Rest von Phobos. In Analogie zu den Materialien auf unserem eigenen Mond könnte dies bedeuten, dass diese Oberfläche frischer und damit jünger ist als andere Teile von Phobos.

Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

-

Marsmond Deimos, zwei farbverstärkte Ansichten

Diese farbverstärkten Ansichten von Deimos, dem kleineren der beiden Marsmonde, stammen von Aufnahmen, die am 21. Februar 2009 von der High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) Kamera auf dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA gemacht wurden.

Deimos hat eine glatte Oberfläche, die aus einer Decke von Gesteinsfragmenten oder Regolith besteht, mit Ausnahme der jüngsten Einschlagskrater. Er ist ein dunkles, rötliches Objekt, das dem anderen Marsmond, Phobos, sehr ähnlich ist. Einen Vergleich finden Sie auf den HiRISE-Bildern von Phobos, die am 23. März 2008 aufgenommen wurden.

Diese Deimos-Bilder kombinieren HiRISE-Belichtungen im nahen Infrarot, im roten und im blaugrünen Wellenbereich. In der verbesserten Farbdarstellung sind subtile Farbvariationen sichtbar – röter in den glattesten Bereichen und weniger rot in der Nähe der frischen Einschlagskrater und über den Höhenzügen (relativ zum Schwerpunkt von Deimos). Die Farbvariationen werden wahrscheinlich durch die Exposition des Oberflächenmaterials gegenüber der Weltraumumgebung verursacht, was zu einer Verdunkelung und Rötung führt. Helleres und weniger rotes Oberflächenmaterial war dem Weltraum weniger ausgesetzt, was auf kürzliche Einschläge oder abwärts gerichtete Bewegungen des Regoliths zurückzuführen ist.

Deimos hat einen Durchmesser von etwa 12 Kilometern. Seine Umlaufzeit beträgt 1 Tag, 6 Stunden und 17,9 Minuten.

Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona