Zusammenstellung ausgewählter Bilder zu den Asteroiden, die um weiterführenden Links mit der Möglichkeit des Downloads ergänzt wurden.

-

Eros, Mosaik der nördlichen Hemisphäre

Während NEAR Shoemaker Eros umkreist, erscheint der Asteroid zu groß für das Sichtfeld der Kamera. Um ein vollständiges Bild der Oberfläche aus einem bestimmten Blickwinkel zu erhalten, werden mehrere Bilder zu einem Mosaik zusammengesetzt. Dazu werden die von der Raumsonde zurückgegebenen digitalen Bilder über ein Computermodell der Form des Asteroiden gelegt.

Diese spektakuläre Ansicht - mit Blick auf die Nordpolregion - wurde aus sechs Bildern zusammengesetzt, die am 29. Februar 2000 aus einer Höhe von etwa 200 Kilometern aufgenommen wurden. Dieser Aussichtspunkt hebt die wichtigsten physiographischen Merkmale der nördlichen Hemisphäre hervor: den Sattel, der unten zu sehen ist, den Krater mit einem Durchmesser von 5,3 Kilometern oben und ein großes Kamm-System, das zwischen den beiden Merkmalen verläuft und sich über mindestens ein Drittel des Umfangs des Asteroiden erstreckt.

Bild: NASA/JPL/JHUAPL

-

Eros, Mosaik aus vier Aufnahmen

Dieses Bild von Eros, das erste Bild eines Asteroiden, das von einer Raumsonde aus der Umlaufbahn aufgenommen wurde, ist ein Mosaik aus vier Bildern, die NEAR am 14. Februar 2000 unmittelbar nach dem Eintritt der Raumsonde in die Umlaufbahn aufgenommen hat. Wir blicken über den Nordpol von Eros auf einen der größten Krater auf der Oberfläche, der einen Durchmesser von 6 km hat. Innerhalb der Kraterwände sind subtile Helligkeitsunterschiede zu erkennen, die auf eine Schichtung des Gesteins hinweisen, aus dem der Krater entstanden ist. Schmale Rillen, die parallel zur Längsachse von Eros verlaufen, durchschneiden den südöstlichen Teil des Kraterrandes. Ein hausgroßer Felsbrocken liegt in der Nähe des Kraterbodens; er scheint die schüsselförmige Kraterwand hinuntergerollt zu sein. Auch an anderen Stellen der Oberfläche des Asteroiden gibt es eine große Anzahl von Felsbrocken. Die Oberfläche des Asteroiden ist stark mit Kratern besetzt, was darauf hindeutet, dass Eros relativ alt ist.

Bild: NASA/JPL/JHUAPL

-

Asteroid Steins, aufgenommen von Rosetta

Asteroid Steins aus einer Entfernung von 800 km, aufgenommen vom OSIRIS-Bildsystem aus zwei verschiedenen Perspektiven. Der effektive Durchmesser des Asteroiden beträgt 5 km, ungefähr wie vorhergesagt. An der Spitze des Asteroiden (wie auf diesem Bild zu sehen) ist ein großer Krater von etwa 1,5 km Größe zu erkennen. Die Wissenschaftler waren erstaunt, dass der Asteroid den Einschlag, der für den Krater verantwortlich war, überlebt hat.

Bild: ESA ©2008 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

-

Lutetia, Detail der Oberfläche mit einem Erdrutsch

Es wird angenommen, dass die Erdrutsche auf Lutetia durch die Erschütterungen verursacht wurden, die durch Einschläge an anderen Stellen des Asteroiden entstanden sind und pulverisiertes Gestein abrutschen ließen.

Bild: ESA 2011 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

-

Lutetia, globale Ansicht mit Kennzeichnung der großen Krater und der durch sie verursachten Gräben

Blick auf den Nordpol-Kraterhaufen (violetter Umriss) auf dem Asteroiden Lutetia, mit Massilia unten links (roter Umriss). Auf dem Bild sind die konzentrischen Rillen oder "Lineamente" markiert, die mit den großen Kratern verbunden sind. Die blau eingefärbten Lineamente deuten auf einen großen Krater - der den Spitznamen Suspicio trägt - auf dem unsichtbaren Teil von Lutetia hin. Gelb kennzeichnet Linien, die mit keinem der in dieser Studie behandelten Krater in Verbindung stehen.

Lutetia wurde im Juli 2010 von der ESA-Raumsonde Rosetta aufgenommen, als sie auf dem Weg zum Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko war. Rosetta nahm während des Vorbeiflugs etwa zwei Stunden lang Bilder von dem 100 km breiten Asteroiden auf. Bei der geringsten Annäherung war Rosetta 3162 km von Lutetia entfernt. Auf dem hier gezeigten Bild ist Norden in Richtung des Beobachters.

Bild: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

-

Gaspra, hochauflösendes Mosaik aus zwei Einzelbildern

Dieses Bild des Asteroiden 951 Gaspra ist ein Mosaik aus zwei Aufnahmen, die von der Raumsonde Galileo aus einer Entfernung von 5.300 Kilometern gemacht wurden, etwa 10 Minuten vor der größten Annäherung am 29. Oktober 1991. Die Sonne scheint von rechts; der Phasenwinkel beträgt 50 Grad. Die Auflösung, etwa 54 Meter/Pixel, ist die höchste für die Begegnung mit Gaspra und etwa dreimal besser als die der im November 1991 veröffentlichten Ansicht. Weitere Bilder von Gaspra sind auf dem Bandgerät von Galileo gespeichert und warten auf die Wiedergabe im November. Gaspra ist ein unregelmäßiger Körper mit Abmessungen von etwa 19 x 12 x 11 Kilometern. Der auf dieser Ansicht beleuchtete Teil erstreckt sich über etwa 18 Kilometer von links unten nach rechts oben. Der Nordpol befindet sich oben links; Gaspra dreht sich alle 7 Stunden gegen den Uhrzeigersinn. Die große Einbuchtung am rechten unteren Rand hat einen Durchmesser von etwa 6 Kilometern, der markante Krater am Terminator, Mitte links, ist etwa 1,5 Kilometer groß. Ein auffälliges Merkmal der Oberfläche von Gaspra ist die Fülle an kleinen Kratern. Mehr als 600 Krater mit einem Durchmesser von 100-500 Metern sind hier sichtbar. Die Anzahl dieser kleinen Krater im Vergleich zu den größeren ist bei Gaspra viel größer als bei bisher untersuchten Körpern vergleichbarer Größe, wie z.B. den Trabanten des Mars. Die sehr unregelmäßige Form von Gaspra deutet darauf hin, dass der Asteroid durch nahezu katastrophale Kollisionen aus einem größeren Körper entstanden ist. Eine solche Entstehungsgeschichte wird durch das Auftreten von rillenartigen, linearen Merkmalen bestätigt, von denen man annimmt, dass sie mit Frakturen zusammenhängen. Diese linearen Vertiefungen, die 100-300 Meter breit und einige Dutzend Meter tief sind, befinden sich in zwei sich kreuzenden Gruppen mit leicht unterschiedlicher Morphologie, wobei eine Gruppe breiter und löchriger ist als die andere. Rillen waren bisher nur auf dem Marsmond Phobos beobachtet worden, wurden aber auch für Asteroiden vorhergesagt. Gaspra zeigt auch eine Vielzahl von rätselhaften gekrümmten Vertiefungen und Graten in der Terminatorregion links.

Bild: NASA/JPL

-

Gaspra im Vergeich mit den beiden Marsmonden Deimos und Phobos

Diese Montage zeigt den Asteroiden 951 Gaspra (oben) im Vergleich zu Deimos (unten links) und Phobos (unten rechts), den Monden des Mars. Die drei Körper sind im gleichen Maßstab und bei nahezu gleichen Lichtverhältnissen dargestellt. Gaspra ist etwa 17 Kilometer lang. Alle drei Körper haben unregelmäßige Formen, die auf frühere katastrophale Bedingungen zurückzuführen sind. Ihre Oberflächen sehen jedoch bemerkenswert unterschiedlich aus, möglicherweise aufgrund von Unterschieden in der Zusammensetzung, aber höchstwahrscheinlich aufgrund von sehr unterschiedlichen Einschlägen in der Vergangenheit. Die Bilder von Phobos und Deimos wurden 1977 von der Raumsonde Viking Orbiter aufgenommen. Das Bild von Gaspra ist das beste aus einer Serie, die von der Raumsonde Galileo am 29. Oktober 1991 aufgenommen wurde. Galileo soll die Detailaufnahme eines weiteren Asteroiden hinzufügen, wenn es im August 1993 an Ida vorbeifliegt. Das Galileo-Projekt, dessen Hauptaufgabe die Erforschung des Jupitersystems in den Jahren 1995-97 ist, wird für das NASA Office of Space Science and Applications vom Jet Propulsion Laboratory geleitet.

Bild: NASA/JPL

-

Farbansicht des Asteroiden 243 Ida und mit seinem Mond Dactyl

Dieses Farbbild wurde aus Bildern erstellt, die das Abbildungssystem der Raumsonde Galileo etwa 14 Minuten vor der größten Annäherung an den Asteroiden 243 Ida am 28. August 1993 aufgenommen hat. Die Entfernung der Raumsonde betrug etwa 10.500 Kilometer. Die verwendeten Bilder stammen aus der Sequenz, in der der Mond von Ida ursprünglich entdeckt wurde; der Mond ist rechts vom Asteroiden zu sehen. Dieses Bild wurde aus Aufnahmen mit den Filtern 4100 Angström (Violett), 7560 A (Infrarot) und 9680 A (Infrarot) erstellt. Die Farbe ist in dem Sinne 'verstärkt', dass die CCD-Kamera für die nahen Infrarot-Wellenlängen des Lichts empfindlich ist, die das menschliche Sehvermögen übersteigen; ein 'natürliches' Farbbild dieses Asteroiden würde überwiegend grau erscheinen. Schattierungen im Bild zeigen Veränderungen des Beleuchtungswinkels an den vielen steilen Hängen dieses unregelmäßigen Körpers sowie subtile Farbvariationen aufgrund von Unterschieden im physikalischen Zustand und der Zusammensetzung des Bodens (Regolith). Um die Krater am oberen linken Ende von Ida, um den kleinen hellen Krater in der Nähe des Zentrums des Asteroiden und in der Nähe des oberen rechten Randes (des Randes) gibt es hellere Bereiche, die auf dem Bild bläulich erscheinen. Dies ist eine Kombination aus mehr reflektiertem blauem Licht und einer stärkeren Absorption von Licht im nahen Infrarotbereich, was auf einen Unterschied in der Menge oder Zusammensetzung der eisenhaltigen Mineralien in diesen Bereichen hindeutet. Der Mond von Ida hat auch eine tiefere Absorption im nahen Infrarot und eine andere Farbe im Violetten als jedes Gebiet auf dieser Seite von Ida. Der Mond ist in seinen spektralen Eigenschaften nicht mit dem hier betrachteten Gebiet von Ida identisch, obwohl seine allgemeine Ähnlichkeit im Reflexionsvermögen und im allgemeinen Spektraltyp darauf hindeutet, dass er im Grunde aus denselben Gesteinsarten besteht. Diese Daten in Verbindung mit der Untersuchung weiterer Bilddaten und detaillierterer Spektren des Nahinfrarot-Mappingspektrometers könnten es den Wissenschaftlern ermöglichen festzustellen, ob der größere Mutterkörper, von dem Ida, sein Mond und einige andere Asteroiden Fragmente sind, ein erhitztes, differenziertes Objekt war oder aus relativ unverändertem primitivem chondritischem Material bestand.

Bild: NASA/JPL

-

Ida, neun verschiedene Ansichten in Echtfarbe

Dieser Satz von Farbbildern des Asteroiden 243 Ida wurde vom Abbildungssystem der Raumsonde Galileo aufgenommen, als diese sich dem Asteroiden am 28. August 1993 näherte und an ihm vorbeiflog. Diese Bilder wurden durch die 4100-Angström- (Violett), 7560-Angström- (Infrarot) und 9680-Angström- (Infrarot) Filter aufgenommen und so bearbeitet, dass sie Ida so zeigen, wie er für das Auge in annähernd natürlicher Farbe erscheinen würde. Die kräftigen Schatten zeigen die unregelmäßige Form von Ida, die ihre Silhouette aus verschiedenen Blickwinkeln verändert. Subtilere Schattierungen zeigen die Topographie der Oberfläche (z.B. Krater) und Unterschiede in der physikalischen Beschaffenheit und Zusammensetzung des Bodens ("Regolith"). Die Analyse der Bilder zeigt, dass Ida 58 Kilometer lang und 23 Kilometer breit ist. Ida ist der erste Asteroid, der entdeckt wurde und einen natürlichen Satelliten, Dactyl (hier nicht abgebildet), besitzt. Sowohl Ida als auch Dactyl sind durch Einschläge mit kleineren Asteroiden und Kometen stark verkratert, darunter einige der gleichen Populationen von kleinen Objekten, die die Erde bombardieren. Diese Daten in Verbindung mit den Reflexionsspektren des Near-Infrared Mapping Spectrometers von Galileo könnten es den Wissenschaftlern ermöglichen festzustellen, ob Ida ein relativ unverändertes primitives Objekt ist, das aus Material besteht, das bei der Entstehung des Sonnensystems aus dem ursprünglichen Sonnennebel kondensiert wurde, oder ob es durch starke Erhitzung verändert wurde - die bisher interpretierten Hinweise deuten darauf hin, dass Ida ein Teil eines größeren Objekts ist, das stark erhitzt wurde. Während die Erhitzung und das Schmelzen großer Planeten gut verstanden ist, ist die Ursache für die Erhitzung kleiner Asteroiden rätselhafter. Möglicherweise handelte es sich um exotische Prozesse, die nur für kurze Zeit nach der Geburt der Sonne und ihrer Planeten stattfanden.

Bild: NASA/JPL

-

Asteroid Annefrank, Komet Wild 2 und Komet Tempel 1

Dieses zusammengesetzte Bild zeigt die drei kleinen Welten, denen die NASA-Raumsonde Stardust während ihrer 12-jährigen Mission begegnet ist. Stardust machte einen Vorbeiflug am Asteroiden Annefrank, der am 2. November 2002 besucht wurde. Der Komet Wild 2 wurde von der Sonde am 2. Januar 2004 besucht. Die Begegnung mit dem Kometen Tempel 1 fand am 14. Februar 2011 statt.

Der Vorbeiflug am Asteroiden Annefrank diente als Generalprobe für die Prozeduren, die die Raumsonde bei der bevorstehenden Begegnung mit ihrem primären wissenschaftlichen Ziel, dem Kometen Wild 2, anwenden würde. Stardust flog bis auf etwa 3.300 Kilometer an dem Asteroiden vorbei.

Während des Zusammentreffens mit dem Kometen Wild 2 flog Stardust in einer Entfernung von etwa 230 Kilometern an dem Kometen vorbei, fing Proben von Kometenpartikeln ein und machte detaillierte Bilder von der pockennarbigen Oberfläche von Wild 2. Die gesammelten Partikel wurden in einer Probenrückführungskapsel an Bord von Stardust verstaut. Die Proben wurden am 15. Januar 2006 zur eingehenden Analyse zur Erde zurückgebracht, als die Kapsel der Raumsonde auf dem Test- und Übungsgelände der US Air Force in Utah sanft landete.

SBei der letzten Annäherung an den Kometen Tempel 1 flog Stardust bis auf 181 Kilometer an diesen heran. Während des Vorbeiflugs an Tempel 1 nahm die Sonde Bilder von der Oberfläche des Kometen auf, um zu beobachten, welche Veränderungen seit dem letzten Besuch einer NASA-Sonde eingetreten sind. (Die NASA-Raumsonde Deep Impact hatte Tempel 1 im Juli 2005 getroffen).

Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Maryland/Cornell

-

Vesta, globales Mosaik

Während die NASA-Raumsonde Dawn zu ihrem nächsten Ziel reist, fasst dieses Mosaik einige der besten Ansichten des riesigen Asteroiden Vesta zusammen. Dawn untersuchte Vesta von Juli 2011 bis September 2012. Der hoch aufragende Berg am Südpol - mehr als doppelt so hoch wie der Mount Everest - ist am unteren Bildrand zu sehen. Die drei Krater, die als "Schneemann" bekannt sind, sind oben links zu sehen.

Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

-

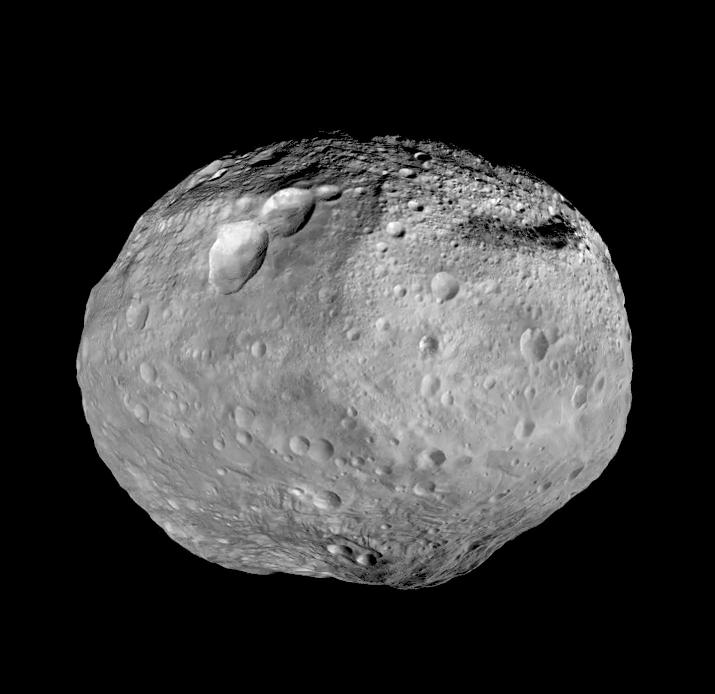

Vollständige Ansicht von Vesta

Die NASA-Raumsonde Dawn hat dieses Bild am 24. Juli 2011 mit ihrer Framing Camera aufgenommen. Dieses Bild wurde durch den Klarsichtfilter der Kamera aufgenommen. Das Bild hat eine Auflösung von etwa 485 Metern pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

-

Vesta, Abhang im Südpolgebiet

Die NASA-Raumsonde Dawn nahm dieses Bild am 12. August 2011 mit ihrer Framing-Kamera auf. Das Bild wurde durch den Klarsichtfilter der Framing-Kamera aufgenommen. Das Bild hat eine Auflösung von etwa 260 Metern pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

-

Vesta, topographische Bildkarte des Südpols mit farbkodierter Höhe

Diese Falschfarbenkarte des riesigen Asteroiden Vesta wurde aus Stereobildern erstellt, die von der Framing Camera an Bord der NASA-Raumsonde Dawn aufgenommen wurden. Das Bild zeigt die Höhenlage der Oberflächenstrukturen mit einer horizontalen Auflösung von etwa 750 Metern pro Pixel.

Das Geländemodell der südlichen Hemisphäre von Vesta zeigt eine große kreisförmige Struktur mit einem Durchmesser von etwa 500 Kilometern, deren Rand sich mehr als 15 Kilometer über das Innere der Struktur erhebt. Aus niedrig aufgelösten Bildern des Hubble-Weltraumteleskops war bekannt, dass am Südpol von Vesta eine große Vertiefung existiert, die auf ein großes Einschlagbecken schließen lässt. Die Wissenschaftler des Dawn-Teams untersuchen noch immer die Prozesse, die diese Struktur gebildet haben.

Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

-

Vesta, Mosaik des Südpols

Dieses Bild, das von der Kamera der NASA-Raumsonde Dawn aufgenommen wurde, zeigt den Südpol des riesigen Asteroiden Vesta.

Wissenschaftler diskutieren darüber, ob die kreisförmige Struktur, die den größten Teil dieses Bildes bedeckt, durch eine Kollision mit einem anderen Asteroiden oder durch interne Prozesse zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte des Asteroiden entstanden ist. Höher aufgelöste Bilder aus der tieferen Umlaufbahn von Dawn könnten helfen, diese Frage zu beantworten.

Das Bild wurde mit der Framing Camera an Bord der NASA-Raumsonde Dawn aus einer Entfernung von etwa 2.700 Kilometern aufgenommen. Die Bildauflösung beträgt etwa 260 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

-

Vesta, perspektivische Ansicht der Gräben im System Divalia Fossa

Dieses Bild der NASA-Mission Dawn zeigt riesige Rillen auf dem riesigen Asteroiden Vesta, die das Ergebnis von Megaeinschlägen am Südpol sind. Als Dawn im Juli 2011 die ersten Nahaufnahmen von Vesta zur Erde schickte, fielen den Wissenschaftlern sofort zahlreiche Rillen auf, die wie von einem gigantischen Pflug erzeugt wurden. Dieses Bild zeigt zwei Rillen im Divalia-Fossa-System, die parallel zum unteren Bildrand verlaufen.

Die meisten dieser Rillen verlaufen entlang des Äquators, aber eine zweite Gruppe - in Bezug auf den Äquator geneigt - wurde in der nördlichen Hemisphäre identifiziert. Diese parallelen Gräben sind normalerweise mehrere hundert Kilometer lang, bis zu 15 Kilometer breit und mehr als einen Kilometer tief. Sie sind das Ergebnis von zwei großen Asteroideneinschlägen weit in der südlichen Hemisphäre und zeigen, dass Einschläge, die Hunderte von Kilometern voneinander entfernt stattfanden, Schocks auf der gesamten Vesta verursachten und ihre Oberfläche veränderten.

Tie Szene ist eine künstlich erzeugte Schrägansicht der Rillen (oder Tröge), die entlang des Äquators von Vesta verlaufen. Das Bild wurde aus einem globalen Mosaik von Vesta gerendert, das aus Tausenden von Einzelbildern erstellt wurde, die von der Framing Camera zwischen Januar und April 2012 aufgenommen wurden. Die Höhe betrug etwa 210 Kilometer über der Oberfläche von Vesta. Die Bildauflösung beträgt etwa 20 Meter pro Pixel.

Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

-

Vesta, die "Schneemann"-Krater Marcia, Calpurnia und Minucia

Drei Einschlagskrater unterschiedlicher Größe, die in Form eines Schneemanns angeordnet sind, bilden eines der auffälligsten Merkmale auf Vesta, wie auf dieser Ansicht der NASA-Mission Dawn zu sehen ist. In dieser Ansicht stehen die drei "Schneebälle" auf dem Kopf, so dass die Schatten die Merkmale leicht erkennbar machen. Norden befindet sich unten rechts auf dem Bild, das eine Auflösung von 70 Metern pro Pixel hat.

Das Bild setzt sich aus vielen einzelnen Fotos zusammen, die zwischen Oktober und Dezember 2011 von Dawns Framing Camera aufgenommen wurden. Sie wurden während der Höhenkartierung in einer Höhe von etwa 680 Kilometer über der Oberfläche von Vesta aufgenommen.

Der größte der drei Krater, Marcia, hat einen Durchmesser von etwa 60 Kilometern. Der zentrale Krater mit einem Durchmesser von etwa 50 Kilometern trägt den Namen Calpurnia, und der untere Krater mit dem Namen Minucia hat einen Durchmesser von etwa 22 Kilometern. Marcia und Calpurnia sind möglicherweise das Ergebnis eines Einschlags von Doppel-Asteroiden, während Minucia durch einen späteren Einschlag entstanden ist.

Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

-

Bennu, 3D-Modell mit Albedokarte und globalem Bildmosaik

3D-Modell des Asteroiden Bennu mit Albedo-Karte und globalem Bildmosaik.

Bild: NASA's Scientific Visualization Studio

Data provided by NASA/University of Arizona/CSA/York University/Open University/MDA. -

Asteroid Ruygu, komplette Ansicht

Der Asteroid Ryugu, fotografiert mit ONC-T aus einer Entfernung von etwa 20 km. Das Bild wurde am 30. Juni 2018 gegen 23:13 Uhr JST aufgenommen.

Bild: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu and AIST

-

Asteroid Ryugu, Detail der Oberfläche aus 64 m Entfernung

Als Hayabusa2 für den Einsatz von MINERVA-II1 in Richtung Ryugu abstieg, nahm die ONC-T (Optical Navigation Camera - Telescopic) Bilder mit der bisher höchsten Auflösung auf.

Bild von Ryugu, aufgenommen von der ONC-T in einer Höhe von etwa 64 m. Das Bild wurde am 21. September 2018 um ca. 13:04 JST aufgenommen. Dies ist das höchstauflösende Foto der Oberfläche von Ryugu. Unten links ist ein großer Felsbrocken zu sehen.

Bild:JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, Aizu University, AIST

-

Asteroid Ryugu, Teleaufnahme der ONC

Asteroid Ryugu aus einer Höhe von 6 km. Das Bild wurde mit der Optical Navigation Camera - Telescopic (ONC-T) am 20. Juli 2018 um etwa 7:12 UTC aufgenommen.

Bild: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University. University of Aizu, AIST